- Accueil

- Actualité

- Nationalisme

- Culture

Trending Tags

- Édition

Trending Tags

- Nos évènements

Jeune Nation TV

Jeune Nation TVTrending Tags

- Boutique Jeune NationNouveau !

- Accueil

- Actualité

- Nationalisme

- Culture

Trending Tags

- Édition

Trending Tags

- Nos évènements

Jeune Nation TV

Jeune Nation TVTrending Tags

- Boutique Jeune NationNouveau !

Equinoxe : Dossier la propagande et la publicité

N°8 – Quatrième trimestre 2024

Spiritualité – Héritage – Écologie

EDITORIAL :

Le terme « propagande » a été introduit comme terme religieux en 1622, par le pape Grégoire XV, pour désigner le fait de répandre la religion catholique. Sa connotation politique est née de la Révolution française : elle correspond à l’action de propager une opinion ou une doctrine. Plus tard, le mot propagande sera associé à la manipulation des foules et aux techniques de communication de masse.

Le terme « publicité », dérivé de « propagande », apparaît à la fin du XVIIe siècle pour signifier le fait de « porter à la connaissance du public ». Sa tonalité commerciale date du début du XIXe. Le mot est ensuite remplacé par « réclame ». L’usage actuel marque le retour au terme publicité, qui correspond à une méthode très élaborée d’action sur le comportement des personnes.

Si l’on pousse un peu plus loin la recherche : « propaganda », littéralement « ce qui doit être propagé », évoque pour le citoyen moderne les régimes totalitaires, les grands orateurs et l’hypnose collective. Elle appartient avant tout au domaine de l’esthétique : il s’agit de séduire voire de subjuguer pour convaincre. Robert Brasillach ne disait-il pas, dans Les sept couleurs (1939), que le fascisme était « la poésie du XXe siècle ». ?

Le terme « publicité » évoque pour ce même citoyen, au mieux une information sur un produit ou un service pouvant être utile, au pire un mal nécessaire au fonctionnement de la société libérale et capitaliste vécue comme la moins pire des solutions. Là encore, il s’agit de séduire. Ce ne serait pas un mal si la publicité en était restée au stade de la réclame informative un peu naïve des années d’après-guerre. Mais nous nous apercevons qu’aujourd’hui, la publicité a un double objectif, et parfois même un double langage : elle convainc d’acheter, certes, mais convainc aussi d’adhérer aux valeurs de l’idéologie dominante. Un « package » commercial en quelque sorte, c’est-à-dire un prêt à acheter doublé d’un prêt à penser !

Si propagande totalitaire et publicité libérale se rejoignent, en ce début de XXIe siècle, ce n’est pas sur le fond, mais sur la forme. La première magnifiait l’être collectif de la société, la seconde encourage au contraire une cohabitation heureuse d’individualités. Par contre, toutes deux utilisent des techniques de persuasion élaborées, faisant appel aux symboles, aux archétypes, aux instincts, au conditionnement, à la suggestion, à l’imitation, à l’identification, à la mode…

À la manière dont Léni Riefenstahl avait révolutionné les techniques et le style cinématographiques, Joseph Goebbels à repensé la propagande. Ces deux personnages de la période nationale-socialiste ont contribué à propager une image à la fois conforme aux idéaux du régime et capable de subjuguer les foules.

Loin de disparaître avec la déroute de 1945, ces techniques et ce style ont continué à vivre par le biais des productions cinématographiques et de la publicité. Le bébé a été jeté, mais pas l’eau du bain ! En cela, ce qu’il faut bien nommer la « propagande publicitaire » des temps post-modernes, n’a rien à envier à ses inventeurs : l’homme du commun est devenu la cible d’une industrie de la communication dans laquelle l’information s’est transformée en suggestion et la suggestion en manipulation.

Bonne lecture et… bienvenue dans le meilleur des mondes !

TdP

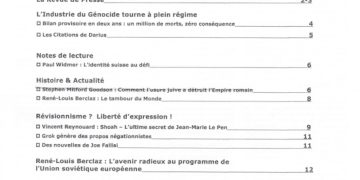

SOMMAIRE :

- Edito

CORPUS

- Joseph Goebbels, l’inventeur de la propagande d’état – Thomas de Pieri

- Evolution de la publicité télévisée en France depuis 1968 : une histoire de la colonisation des esprits – Thomas de Pieri

- Le coq – Robert Thyl

- Domestication – Robert Thyl

RUBRIQUES DIVERSES

- L’olivier – Hemma

- Le gâteau aux figues – Alwina

Disponible sur : Equinoxe

Commentaires 4

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Articles populaires

-

La Jeune Garde Antifasciste

3 partages -

Le cordon sanitaire anti-gauchiste

1 partages -

Jean-Luc Mélenchon, Jean-Marie Le Pen, Quentin, l’antisémitisme et les antifas

1 partages -

Dieudonné en cavale. Entrevue avec Yvan Benedetti et Claude Janvier à Perpignan

0 partages -

Ce soir 40ᵉ dîner annuel du CRIF

8 partages -

8 mai 1988 : Attaque d’une milice sioniste sur le défilé en l’honneur de Jeanne d’Arc

16 partages

Lettre d’information

Rubriques

- Actualité

- Actualité française

- Actualité internationale

- Actualité nationaliste

- Agenda

- Boutique

- Cercle Drumont

- Ciné – Musique

- CLAN

- Conférences

- Culture

- Documentaires

- Economie

- Édition

- Entretiens

- Fréquence JN

- Guerre d'Algérie

- Histoire

- Idées

- Immigration

- Jeune Nation TV

- Livres

- Nationalisme

- Nature et environnement

- Nos manifestations

- Notre actu

- Presse

- Religion

- Santé-Médecine

- Science et technologie

- Seconde Guerre mondiale

- Vidéos

Est-il exact qu’il était un grand admirateur d’Edward Bernay , gendre de Freud, auteur de « Propaganda », où il explique la technique mise au point pour amener les femmes à fumer. (Dans un spectacle à la Guy Debord, dans lequel des féministes invitées se levèrent pour l’interrompre pour allumer leurs cigarettes en disant que c’était un symbole phallique), le féminisme serait-il nocif en provoquant le cancer du poumon?

J’évoquerai ici la règle n° 1 du journalisme conditionnant la fiabilité de toute prise de parole : qui parle et au nom de quoi ? Au nom de quoi, c’est-à-dire au nom de quel éventuel cursus universitaire, de quelle expertise professionnelle, de quel vécu ?

Vaticiner d’une discipline à l’autre, permet à certains périodiques de vulgariser un savoir succinct, la plupart du temps bienvenu, mais néanmoins au risque de négliger l’essentiel pour s’égarer dans la facilité, tel ce cliché très consensuel mais abusif et archi usé d’un Goebbels « inventeur de la propagande d’Etat ».

La propagande, c’est-à-dire la maîtrise du vocabulaire pour influencer les individus et les sociétés humaines ? Plus de trois siècles avant notre ère, Platon la dénonçait déjà : « La perversion de la cité commence par la perversion du langage ».

Plus près de nous dans le temps et dans l’espace, c’est le Français Gustave Le Bon qui publiait dès 1895 – deux ans avant la naissance de Goebbels ! – son étude sur « La psychologie des foules » dont s’est notamment inspiré l’américain, neveu de Sigmund Freud et manipulateur d’opinions, Edward Bernays dont il est de notoriété publique qu’il a lui-même influencé Joseph Goebbels.

C’est aussi à l’orée du XXème siècle que le Prix Nobel Soviétique Ivan Pavlov expérimentait sur des chiens la méthode des « réflexes conditionnés » qui, adaptée par des psychologues et publicistes dépasserait la problématique des mouvements de foule, initiée par Gustave Le Bon, pour aller jusqu’à ce « Viol des foules par la propagande politique » dénoncé par un autre Russe, SergeTchakhotine. Livre jugé tellement iconoclaste qu’il sera successivement interdit par les gouvernements français, puis allemand en 1939 puis 194O.

« CONTOURNER LA RAISON »

Ce que dénonçait Serge Tchakhotine, apparemment sans être entendu, du moins dans l’article qui précède, n’a rien à voir avec ce qui y est dénommé à tort « techniques de persuasion » !

Pourquoi ? Parce que persuader suggère l’usage d’un raisonnement. Ce qui implique d’argumenter honnêtement avec un minimum de respect pour l’intelligence de ceux que l’on cherche à convaincre.

Or, ce qu’on s’attendait à voir dénoncer ici et qui devrait précéder tout autre développement, est la base même de toutes les techniques de « Viol des foules » telle que l’exprime, par exemple, le propagandiste US Vance Packard, citant David Ogilvy autre virtuose de la manipulation de l’opinion, dans un ouvrage dont le titre même « La persuasion clandestine » est déjà un aveu : Il NE S’AGIT SURTOUT PAS DE RAISONNER MAIS AU CONTRAIRE DE « CONTOURNER LA RAISON ».

Contourner la raison ! Peut-on exprimer plus cyniquement son mépris pour le public ?

Fort d’un cursus universitaire en psychologie et en linguistique étayé par huit ans de journalisme politique, ce sont ces méthodes de sidération mentale destinées à tromper le public par ce contournement de la raison que je dénonce, quant à moi, dans un récent ouvrage : « DESINTOX active… passive… et mémorielle »

Je ne vais pas me faire des amis… Mais la lecture de ce qui précède me confirme que sa lecture ne serait pas superflue…

Mais est-ce que vous donnez des exemples de technique de manipulation?

En voici un: associer « propagande » à « Goebbels » est une technique dite de l’association négative:

étant donné que Goebbels est un nazi (très négatif) tout ce qui est associé à Goebbels devient négatif.

L’association fonctionne aussi dans l’autre sens: la propagande aussi est devenue totalement négative, par conséquent, tout ce qui est associé à « propagande », ici, Goebbels, devient négatif.

La technique de l’association positive est très répandue dans la pub, par exemple, quand on montre l’équipe de France sur un pot de nutella, cela valorise le nutella, bien qu’on ait du mal à faire le lien logique entre les deux (à la limite, on peut se demander si, par contrat, un joueur de foot n’est pas interdit de consommer du nutella!)

–> Personnellement, je ne pense pas que Goebbels était un menteur et un manipulateur, il croyait en ce qu’il disait, il n’a jamais exclu le fait que l’Allemagne pourrait perdre, il disait simplement que ce serait une catastrophe irréversible, lui et sa famille se sont suicidés parce que « le monde qui venait ne valait pas la peine d’être vécu »: nous sommes bien placés pour savoir qu’il avait entièrement raison.