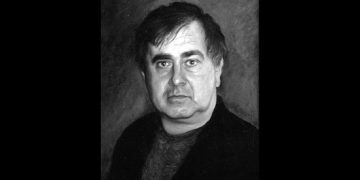

Dimitrije Ljotić (1891-1945) : Un Serbe dans le camp des nationalistes européens

Les peuples balkaniques occupent une place singulière et complexe dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Pourtant, cette complexité est rarement évoquée. Trop souvent, l’on se contente d’une vision binaire : les Serbes auraient été unanimement hostiles aux forces de l’Axe, tandis que Croates et Bosniaques les auraient soutenues sans réserve.

La réalité, elle, est bien plus nuancée. Malgré les violences commises contre les Serbes par les Oustachis alliés de l’Axe, certains comprirent la gravité du moment et choisirent de rejoindre le camp des nationalistes européens dans la lutte contre le capitalisme et contre le bolchevisme, deux faces d’une même médaille, celle du mondialisme antifasciste et mortifère.

Parmi ces hommes se trouve Dimitrije Ljotić, figure marquante du nationalisme serbe. Né le 12 août 1891 à Belgrade, il meurt le 23 avril 1945 à Ajdovščina, dans l’actuelle Slovénie.

Fils de Vladimir Ljotić, député au parlement serbe et président de la municipalité de Smederevo, il reçut très tôt l’influence décisive de son père. Celui-ci, profondément attaché à la foi orthodoxe, l’éleva dans une ferveur religieuse telle que le jeune Dimitrije connaissait la liturgie par cœur et envisageait de devenir à la fois prêtre et astronome, deux vocations qu’il ne jugeait pas incompatibles.

Il fit ses études primaires à Smederevo, puis entra au lycée. Un déménagement familial le conduisit ensuite à Thessalonique, où il poursuivit sa scolarité. À moins de seize ans, il réussit brillamment l’examen de la Matura au lycée serbe de Thessalonique, avec l’aval du ministère des Affaires étrangères. Mais la puberté et l’atmosphère cosmopolite de la ville vinrent atténuer sa ferveur religieuse.

De retour en Serbie, il s’inscrivit à la faculté de droit de Belgrade. Là, la lecture de Léon Tolstoï raviva sa foi, mais celle-ci était désormais teintée d’un certain anarchisme pacifiste.

En 1912, lors de la Première Guerre balkanique, il ne fut pas mobilisé, mais accompagna le correspondant du Daily Telegraph, Benett Barley, en Bulgarie. Peu après, il se porta volontaire comme infirmier au sanatorium de Vračar. Lors de la Seconde Guerre balkanique, en 1913, il demanda à servir dans les unités traitant le choléra et fut affecté à Ristovac, sur l’ancienne frontière serbo-turque.

Grâce à une bourse, il put partir à Paris pour y poursuivre ses études. C’est là qu’il rencontra Charles Maurras, dont la pensée monarchiste le marqua profondément. Il le décrira plus tard comme « un esprit rare et brillant », l’une de ses plus grandes influences intellectuelles.

À son retour, le pacifisme inspiré par Tolstoï s’était estompé : il n’hésita pas à porter les armes. En juin 1914, il revint en Serbie pour les vacances et fut aussitôt appelé sous les drapeaux pour la Première Guerre mondiale. Son service se prolongea bien au-delà de la fin du conflit, jusqu’au 17 juin 1920.

En 1919, il se distingua en participant à la répression d’une grève communiste à la gare de Bakar, destinée à couper le ravitaillement des résistants anticommunistes hongrois affrontant le régime sanglant de Béla Kun.

C’est à Bakar, durant son service, qu’il rencontra sa future épouse, Ivka Mavrinac, qu’il épousa le 30 juin 1920. De leur union naquirent trois enfants : Vlada, Nikola et Ljubica.

En 1920 également, il adhéra au Parti radical populaire de Nikola Pašić. Il devint député régional du district de Smederevo en 1930, puis, le 6 février 1931, ministre de la Justice du royaume de Yougoslavie.

Le 6 janvier 1935, il fonda le ZBOR, parti pro-fasciste qui prôna d’abord un nationalisme yougoslaviste, avant d’évoluer vers un nationalisme résolument serbe.

Durant l’entre-deux-guerres, le ZBOR bénéficia du soutien financier et politique du IIIᵉ Reich. Pourtant, ses résultats électoraux restèrent modestes.

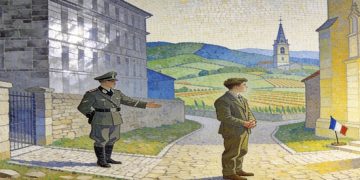

Lorsque éclata la Seconde Guerre mondiale, la répression contre la presse de ZBOR s’intensifia. Elle fut toutefois contournée grâce à l’appui de son cousin, le général Milan Nedić, alors ministre de la Défense. Bientôt, Nedić prit la tête du Gouvernement de salut national, mis en place par les Allemands en Serbie.

Dans ce contexte favorable au fascisme et à la régénération nationale, ZBOR put s’engager pleinement dans la Révolution nationale et sociale serbe. Ljotić contribua activement à cette entreprise sur plusieurs fronts : organisation d’une exposition antimaçonnique, soutien paramilitaire à l’Allemagne et diffusion des idées fascistes en Serbie.

Avec la débâcle de l’Axe et la prise de Belgrade par les forces communistes, Ljotić tenta une ultime alliance avec les Tchetniks de Draža Mihailović pour repousser l’ennemi rouge. L’effort fut vain.

En avril 1945, il trouva la mort dans un accident de voiture.

Son œuvre, encore trop méconnue, demeure une pièce essentielle de l’histoire balkanique. Elle rappelle que les Serbes ne furent pas tous ennemis de l’Axe et qu’une autre lecture de leur rôle dans la guerre est possible, loin des simplifications officielles.

Salut à toi, Dimitrije Ljotić.

Ton honneur s’appelait fidélité.

Qui vive ? France !

Europe, jeunesse, révolution.

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV

Merci pour ces informations qui montrent comment la situation est complexe et non binaire. Situation qui a conduit certains de nos camarades nationalistes à se battre avec les croates et les bosniaques, et d’autres avec les serbes. De même que nos camarades, partis se battre au Liban pour protéger les Chrétiens, se sont retrouvés du côté des sionistes.

Djotic fut il un authentique fasciste, ou un néo nazi par opportunité ?

Pour moi, cet homme était simplement un collaborateur de l’occupant allemand. D’ailleurs, vous l’écrivez : régime mis en place par les allemands. Chez lui, nul double jeu comme chez le Maréchal et M. LAVAL. Il faut arrêter avec ce terrorisme intellectuel, je pense qu’à l’époque si l’on était ni communiste, ni pour l’Allemagne hitlérienne, cela ne signifiait pas que l’on était partisan de la ploutocratie apatride. La victoire de l’Allemagne hitlérienne, elle n’aurait pas signifié l’indépendance des européens, mais la soumission à un état totalitaire et raciste (la simple existence de l’ubuesque certificat d’aryanité démontre mon propos), pour ne pas dire la mise en esclavage de tous les européens dont les gouvernements n’avaient pas été alliés de l’Allemagne. De plus, je trouve particulièrement stupide pour un slave d’avoir été pro allemands, car les allemands considéraient les slaves comme des sous-hommes.