La visite d’une délégation de l’AIPAC à Taipei lève le voile sur les liens entre Taïwan, Israël et les États-Unis contre la Chine

Derrière la façade de la démocratie et de la défense, un triangle de pouvoir politique relie Taïwan, les États-Unis et le régime israélien, tandis qu’un lien triangulaire se crée pour défier la Chine. La présence du président taïwanais Lai Ching-te au dîner de l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) qui s’est tenu la semaine dernière à Taipei a marqué un moment symbolique dans l’évolution de la stratégie étrangère de l’île.

S’exprimant devant un public de plus de 200 personnalités politiques américaines et israéliennes, Lai a fait l’éloge de l’entité sioniste comme un « modèle précieux » pour la défense de Taïwan et a réitéré son soutien au régime de Tel Aviv.

Évoquant le récit biblique de « David et Goliath », il a dépeint Taïwan comme le rebelle faible, une petite « démocratie » face à un géant « autoritaire », faisant référence à la Chine.

« Le peuple taïwanais se tourne souvent vers l’exemple du peuple juif lorsqu’il est confronté à des défis pour sa réputation internationale et à des menaces contre sa souveraineté de la part de la Chine. Le peuple de Taïwan ne s’est jamais découragé », a-t-il déclaré, s’adressant aux membres du groupe de pression israélien.

Ce qui semblait à première vue être un geste diplomatique de solidarité a révélé un alignement stratégique plus profond, qui rapproche Taïwan non seulement du régime israélien, mais aussi fermement dans l’architecture géopolitique du plan de Washington pour l’Asie occidentale et l’Indo-Pacifique.

« Alors que nous approfondissons nos partenariats stratégiques, investissons dans des technologies de pointe et améliorons nos capacités de défense, nous attendons avec impatience une coopération plus étroite entre Taïwan, les États-Unis et Israël sur la sécurité, le commerce et plus encore, promouvant la paix dans le détroit de Taïwan », a déclaré Lai dans un communiqué publié sur X, anciennement Twitter.

Le discours de Lai, bien que formulé dans le langage de la démocratie et des valeurs partagées, a souligné comment les dirigeants de Taïwan calquent de plus en plus leurs politiques sur la posture militarisée d’Israël et sa dépendance à l’égard du soutien américain ouvert et secret. Les parallèles ne sont pas fortuits : ils sont cultivés.

Un nouveau chapitre d’un vieux scénario

Les déclarations de Lai sont intervenues quelques jours seulement après que Taipei a annoncé le développement de son système de défense aérienne appelé « T-Dome », un projet ambitieux inspiré par le très médiatisé Dôme de fer d’Israël.

Dans les coulisses, des ingénieurs et des conseillers militaires israéliens aideraient à définir l’architecture du système, avec l’approbation de Washington.

La coopération a été publiquement décrite comme un « échange de technologie civile », mais les initiés militaires reconnaissent depuis longtemps que le partenariat s’étend à l’intégration radar, aux systèmes d’interception de missiles et même aux algorithmes de renseignement.

Pour Taïwan, l’adoption du modèle militaire israélien a une valeur symbolique et pratique évidente. Il véhicule une image d’autosuffisance et de dissuasion, tout en consolidant les liens militaires avec Washington par le biais d’un allié intermédiaire.

Pour le régime israélien, ce partenariat renforce son rôle d’exportateur mondial de militaires et renforce son influence en Asie de l’Est. Pour les États-Unis, cependant, le lien entre Taïwan et Israël offre un canal unique pour maintenir la pression sur la Chine, tout en maintenant un déni plausible.

Les autorités chinoises ont rapidement condamné l’initiative T-Dome, accusant Taipei de « chercher l’indépendance par la force » et avertissant que l’imitation du modèle militarisé d’Israël ne ferait qu’accroître l’instabilité dans la région.

La frustration de Pékin reflète non seulement les implications militaires du projet, mais aussi le message politique qu’il contient : Taïwan, en s’alignant sur le régime sioniste et le réseau mondial de lobbying de l’AIPAC, choisit la voie de la confrontation plutôt que celle du dialogue.

Des échanges clandestins à l’alignement stratégique

Bien que souvent décrite comme une alliance émergente, la coopération entre Taïwan et le régime israélien a des racines qui remontent à au moins cinq décennies.

Dans les années 1970, les deux camps se sont retrouvés isolés diplomatiquement : Taïwan après avoir perdu son siège aux Nations Unies au profit de Pékin, et l’entité sioniste après une condamnation généralisée menée par les Arabes après la guerre de 1967. Les deux entités « parias » ont alors décidé de collaborer, bien que secrètement.

Les Israéliens ont fourni à Taïwan la technologie des missiles et l’expertise du renseignement provenant des États-Unis, tandis que Taïwan a offert des ressources financières et une discrétion politique au régime de Tel-Aviv.

Cette relation secrète a permis à Washington d’externaliser les transferts d’armes sensibles à Tel Aviv, contournant ainsi les restrictions sur l’aide militaire directe des États-Unis à Taipei.

Tout au long des années 1980 et 1990, les techniciens israéliens ont formé des officiers taïwanais, partagé des systèmes de guerre électronique et aidé à moderniser l’arsenal de missiles de Taïwan.

Dans les années 2000, à mesure que l’influence mondiale de la Chine s’étendait, ces liens sont passés d’une coopération militaire ouverte à des formes plus subtiles de technologie et de partage de renseignements.

Les entreprises israéliennes sont entrées dans les secteurs en pleine croissance de l’armée et des semi-conducteurs de Taïwan, offrant une expertise en matière de cybersécurité, de surveillance par satellite et de technologies de drones.

Ces échanges, bien que techniquement « civils », ont été conçus avec des applications à double usage, adaptées à la fois au développement industriel et à la guerre.

Aujourd’hui, le discours stratégique de Taïwan fait écho au récit militaire d’Israël, qui séduit le public occidental et masque la dépendance qu’ils maintiennent tous deux vis-à-vis du clientélisme politique et militaire des États-Unis.

La connexion AIPAC : le pont de Washington entre deux fronts

Au cœur de cette dynamique triangulaire se trouve l’AIPAC, l’un des lobbies israéliens les plus influents à Washington, qui a longtemps façonné la politique américaine dans la région de l’Asie occidentale.

Ces dernières années, le célèbre groupe de pression a élargi son champ d’action, identifiant Taïwan comme une « démocratie apparentée » confrontée à une lutte existentielle similaire.

Selon des sources internes, la participation de Lai au dîner de l’AIPAC à Taipei en octobre 2025 était plus qu’une simple cérémonie. Il a marqué l’entrée officielle de Taïwan dans l’orbite de la politique intérieure américaine par le biais d’un lobby dont l’influence s’étend du Congrès au Pentagone.

La délégation de l’AIPAC de plus de 200 membres à Taïwan, la plus importante de son histoire, a souligné cette cour stratégique. Selon certaines sources, ils ont été traités comme des invités d’État, dans le plus grand respect du protocole.

Pour les faucons de Washington, cet alignement trilatéral a un double objectif. Sur le plan intérieur, il unit les électeurs pro-israéliens et pro-taïwanais sous la bannière idéologique commune de « la démocratie contre l’autoritarisme ».

Géopolitiquement, il crée un réseau d’alliés soutenus par les États-Unis, positionnés aux extrémités opposées de l’Eurasie, chacun agissant comme un point de pression contre les deux principaux adversaires de Washington : l’Iran et la Chine.

Le rôle croissant de l’AIPAC dans ce contexte démontre comment les mécanismes de lobbying conçus pour la politique de l’Asie occidentale sont en train d’être réadaptés au théâtre indo-pacifique.

En mettant en relation la direction du Parti démocratique progressiste (DPP) de Taïwan avec les législateurs et les donateurs américains, l’AIPAC cherche à faciliter non seulement les ventes d’armes et la coopération militaire, mais aussi l’alignement idéologique entre les deux camps.

La rhétorique des « valeurs partagées » devient la justification morale de la militarisation, tandis que les sous-traitants militaires américains profitent discrètement de nouveaux canaux d’approvisionnement.

Cependant, l’alliance entre Israël et Taïwan est profondément impopulaire à Taïwan, où les gens ont régulièrement organisé des manifestations contre le génocide israélo-américain à Gaza.

Dans une interview accordée au site Press TV, Nury Vittachi, journaliste, auteur et commentateur politique basé à Hong Kong, a déclaré que les gens de toutes les tendances politiques se rendent compte que se ranger du côté des « personnes les plus critiquées de la planète est une mauvaise idée ».

« Beaucoup ont dit à Lai de faire attention », a-t-il dit, faisant référence à la rencontre de Lai avec la délégation de l’AIPAC.

Aide, apartheid et question de légitimité

Bien que Taipei présente publiquement ses relations avec le régime israélien comme étant enracinées dans des échanges humanitaires et technologiques, la réalité est plus inquiétante, comme le montrent les faits.

Au début de l’année 2025, le bureau de représentation de Taïwan au sein de l’entité sioniste a fait un don public à un centre médical situé dans la colonie israélienne illégale de Shaar Binyamin en Cisjordanie occupée.

Cet acte, le premier du genre commis par un gouvernement étranger depuis 2023, a effectivement placé Taïwan en violation du droit international. En finançant des infrastructures au sein d’une colonie illégale, Taipei a non seulement fourni un soutien matériel à l’occupation israélienne, mais a également sapé ses propres prétentions à être un acteur mondial responsable.

Le droit international est sans équivoque : la création et l’expansion de colonies israéliennes dans les territoires occupés constituent un crime de guerre en vertu de la quatrième Convention de Genève. La Cour internationale de justice l’a réitéré en 2024, statuant que tous les États sont tenus de ne pas reconnaître ou contribuer au maintien de la présence illégale d’Israël en Cisjordanie occupée.

En ignorant ce principe, Taïwan a mis à nu la contradiction au cœur de sa politique étrangère : promouvoir la soi-disant « liberté et démocratie » à l’étranger, tout en soutenant un système d’apartheid à l’intérieur.

Le don, bien que présenté comme une aide humanitaire, avait une fonction politique : signaler sa loyauté au régime israélien et, par extension, à la conception géopolitique plus large de Washington.

Pékin n’a pas tardé à dénoncer l’hypocrisie, soulignant que la « diplomatie humanitaire » de Taipei était une extension du complot américain visant à provoquer une confrontation avec la Chine sous couvert de solidarité morale.

À Taïwan, les gens sont également descendus dans la rue en juillet lorsque Israel Ganz, chef du Conseil Yesha, un groupe de coordination représentant les colonies israéliennes illégales, a déclaré que la représentante de Taïwan à Tel Aviv, Abby Lee, avait promis son soutien au centre médical de Nanasi. Des manifestants se sont rassemblés devant le ministère taïwanais des Affaires étrangères, frappant des casseroles et enveloppant les drapeaux israélien et taïwanais de faux billets de banque, tachés de rouge, pour symboliser l’effusion de sang à Gaza.

« Taïwan aime dire ‘Taïwan peut aider’ », a déclaré la militante Aurora Chang aux manifestants. « Mais en ce moment, nous aidons un État génocidaire. »

La main invisible de Washington

Derrière la relation entre Taïwan et Israël se cache le patronage constant des États-Unis.

Pendant des décennies, Washington a utilisé le régime israélien comme intermédiaire pour transférer des technologies militaires et nucléaires sensibles à des partenaires et alliés qu’il ne peut pas officiellement armer.

Cette « diplomatie triangulaire » permet aux États-Unis de soutenir un déni plausible tout en renforçant leurs points stratégiques dans le monde, y compris ceux de cette région.

Dans l’Indo-Pacifique, cette approche se manifeste dans le rôle d’Israël en tant que fournisseur intermédiaire de l’industrie militaire taïwanaise. En partageant des systèmes de radar et de missiles avec Taipei sous l’étiquette « civile », Tel-Aviv remplit les objectifs américains sans déclencher de crises diplomatiques directes.

En retour, Taïwan accroît sa dépendance vis-à-vis des réseaux militaires américains, assurant ainsi une influence continue sur ses décisions politiques.

Ce modèle reflète la politique américaine en Asie occidentale : donner aux petits alliés le pouvoir d’agir en tant qu’exécuteurs régionaux, tout en conservant le contrôle ultime de leurs ressources militaires et économiques.

Le danger, cependant, est que cette architecture génère de l’instabilité. Tout comme la militarisation israélienne a enraciné l’occupation et l’apartheid dans la région, l’émulation de Taïwan de ce modèle est susceptible d’exacerber les tensions dans le détroit de Taïwan – un point de basculement qui pourrait déclencher une confrontation beaucoup plus large, selon les experts.

En plus des fournitures militaires secrètes, il existe également des partenariats ouverts entre Taïwan et des entreprises militaires occidentales, telles que Northrop Grumman, AeroVironment et Shield AI, axées sur la défense antimissile et les technologies autonomes, visant à provoquer la Chine.

Provocation de la Chine par procuration

Du point de vue de Pékin, la convergence croissante entre Taïwan, le régime israélien et les États-Unis n’est pas simplement symbolique : il s’agit d’une provocation calculée, estiment les observateurs.

En s’alignant sur l’AIPAC et en adoptant la doctrine militaire israélienne, qui a été amplement démontrée à Gaza et au Liban, Taipei se positionne comme un participant à la stratégie d’endiguement de Washington. Chaque projet militaire commun, chaque geste public de solidarité et chaque échange de haut niveau contribue à la perception d’une coalition anti-chinoise émergente.

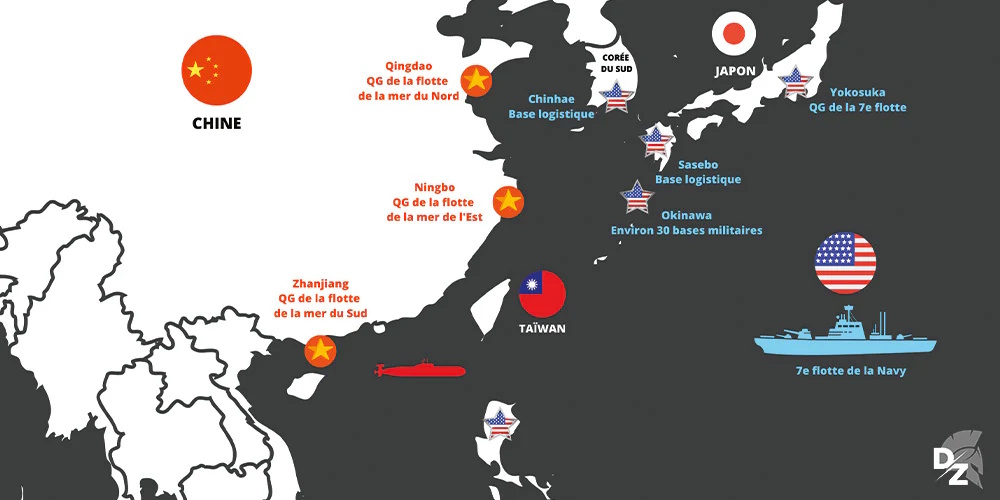

L’armée et le ministère chinois des Affaires étrangères ont condamné à plusieurs reprises les livraisons d’armes américaines à Taïwan, affirmant qu’elles « violent gravement » le principe d’une seule Chine et les trois communiqués sino-américains en armant Taïwan.

Dans un communiqué publié en avril, l’armée chinoise a déclaré que les ventes d’armes américaines à Taïwan « ne peuvent pas changer la situation concernant la force militaire à travers le détroit de Taïwan, et encore moins empêcher la réunification de la Chine », et a réitéré ses efforts pour « écraser l’indépendance de Taïwan et les tentatives d’ingérence extérieure ».

« Nous nous opposons fermement et condamnons fermement l’aide militaire américaine et les ventes d’armes à la région chinoise de Taïwan, et avons fait des déclarations solennelles à la partie américaine », a déclaré un porte-parole du ministère chinois de la Défense en décembre 2024.

Cependant, pour les décideurs américains, ce résultat est stratégique. En présentant la militarisation de Taïwan comme un acte d’autodéfense et d’alignement moral avec le régime israélien, Washington peut dépeindre toute réponse chinoise comme une agression contre la soi-disant « démocratie ».

La réalité, cependant, est que ces politiques servent à consolider la division et à justifier la militarisation continue de l’Asie.

Les avertissements de la Chine selon lesquels Taïwan « cherche l’indépendance par la force » reflètent donc plus qu’une colère rhétorique ; Ils mettent en évidence les conséquences structurelles d’un système dans lequel des puissances extérieures exploitent les acteurs locaux pour obtenir une influence mondiale, notent les observateurs.

Le mirage de valeurs partagées

Le discours du président Lai lors du dîner de l’AIPAC a été conçu pour susciter des applaudissements, invoquant les valeurs de liberté, de résilience et d’État de droit. Pourtant, derrière ce langage raffiné, il y a une histoire plus profonde : celle d’une petite île devenue asservie à Washington et à Tel-Aviv.

En s’alignant sur le régime israélien et les réseaux de pression américains qui soutiennent l’influence de Tel-Aviv, Taïwan a choisi de reproduire non seulement la position militaire d’Israël, mais aussi sa dépendance et son isolement. Ce que l’on appelle « la paix par la force » risque de se transformer en insécurité permanente, motivée non pas par des besoins locaux mais par le calcul mondial de Washington, avertissent les experts.

La visite de la délégation de l’AIPAC à Taïwan a eu lieu un mois après qu’une délégation dirigée par Boaz Toporovsky, président du Groupe d’amitié parlementaire Israël-Taïwan, a rencontré le président taïwanais.

Toporovsky a porté une déclaration commune en soutien à la participation internationale de Taïwan, signée par 72 membres de la Knesset. Cela semblait être une récompense pour le soutien indéfectible de Taïwan au régime israélien dans sa guerre génocidaire contre Gaza, qui a coûté la vie à près de 70 000 personnes en plus de deux ans.

« Nous espérons que l’AIPAC apportera à Taïwan encore plus de soutien et d’assistance dans cette affaire », a déclaré Lai à la délégation de l’AIPAC le 27 octobre, faisant référence à l’acquisition des armes et de la technologie nécessaires.

Ivan Kesic

Source : presstv.ir via Andrea Carancini

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV

Ha ha ha, Taïwan aura du mal à traiter la Chine comme l’Israël a traité Gaza. Le monstre sioniste américain-Israélien tente de suppléer les armées américaines à Taïwan parce qu’il sait que les USA vont s’effondrer. Les Américains reculent partout (Afghanistan, Iran, Yémen, Myanmar, Ukraine…) et Trump a eu beau aboyer, Poutine a sifflé la fin de la partie en Alaska.

Les USA qui sous-traitent leur politique étrangère à l’AIPAC…

non mais à ce point là, on tombe de sa chaise.