Après la fin de la traite : le lobbying culpabilisant anti-blanc et l’instrumentalisation de l’esclavage

On ne peut assister au grand déballage de la culpabilisation blanche, et de la repentance obligatoire qui s’y rattache, sans frémir devant autant de propagande, de désinformation, voire de bêtises et d’invraisemblance.

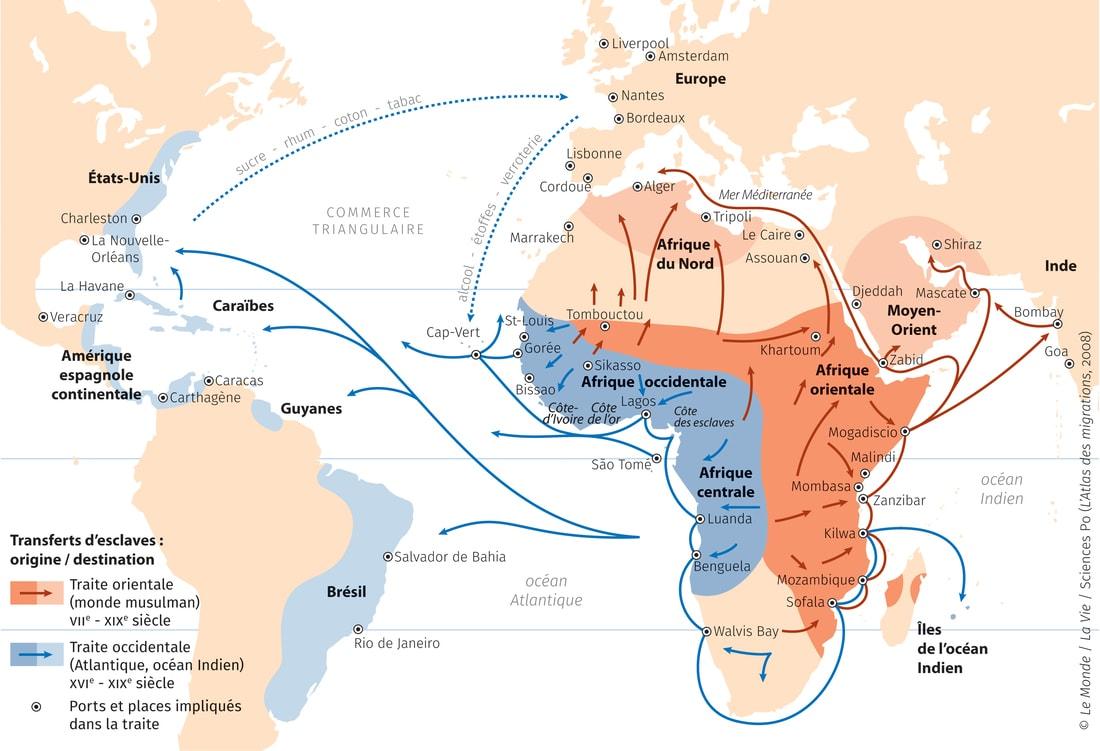

Cette carte notée comme issue de « L’atlas des migrations – 2008 » en est déjà la navrante illustration !

On y trouve indiqués des ports sans lien notoire avec la traite, quand les ports majeurs de la Côte des Esclaves ne sont même pas indiqués… Pas plus que Newport aux USA, ou Bristol en Grande Bretagne !… (Nous n’évoquerons ici que ce qui a trait à la traiter atlantique.)

L’esclavage est une thématique de choix très sélective utilisée pour culpabiliser les européens quant à la fameuse « traite atlantique ». Là tous les moyens sont bons y compris la pire désinformation historique.

Grâce au mouvement « black live matter » la question de l’esclavage est devenue un des fers de lance du wokisme. Dans ce domaine, l’ouvrage devenu hélas célèbre d’Olivier Pétré-Grenouilleau – où il mélange allègrement traite directe américaine transatlantique et commerce triangulaire – atteint des sommets de désinformation et a été aussitôt instrumentalisé.

Mais ses thèses pour le moins tendancieuses se retournent enfin contre lui.

Le but du jeu devient ethnique et non plus historique : il s’agit d’abord de dédouaner certains acteurs de la situation monopolistique de cette traite gérée par eux aux deux bouts ! C’est transparent sur Wikipédia.

Le cas de « l’historien de l’esclavage » David Brion Davis dont les parents « se sont tous deux rebellés contre « leur éducation chrétienne » (sic !) est emblématique : il ne s’est identifié à aucune religion jusqu’à ce qu’il épouse Toni Hahn Davis, qui est juive. En 1987, Davis commence sa conversion au judaïsme et organise une Bar Mitzvah en 2008. On comprend tout de suite qu’il peut être considéré aujourd’hui comme un expert totalement impartial en la matière !

Et on s’attaque en France, comme en Angleterre, d’abord à Colbert et au fameux Code Noir de 1665.

C’est le premier le document du genre, affirmant entre autres que les esclaves ont des droits :

- Posséder un patrimoine personnel ou pécule si le maître le leur permet (art.19),

- Se marier (art.10 et 11).

- Les époux et leurs enfants ne peuvent pas être séparés lors d’une saisie ou d’une vente (art.47).

- Ils ont le droit d’être logés et nourris gratuitement lorsqu’ils deviennent vieux ou invalides (art.27)

- Ils ont le droit d’avoir une sépulture normale dans les cimetières s’ils sont baptisés (art.14).

- Ils peuvent être affranchis par leur propriétaire (art. 55) et n’ont pas alors besoin de lettres de naturalisation pour être français, même s’ils sont nés à l’étranger (art.57).

Des propositions scandaleuses, particulièrement racistes et odieuses, comme chacun peut le constater.

Le lamentable Jean-Marc Ayrault, a même demandé à ce que soit rebaptisée la salle Colbert à l’Assemblée nationale, ainsi qu’un bâtiment du ministère des finances à Bercy portant ce nom !

Mais à partir du moment où l’on veut bien admettre que les ˝meneurs ethniques˝ de l’affaire se moquent de la question de l’esclavage, tout s’éclaire brusquement.

Le rapport est en effet explicite, et ne concerne pas d’abord les esclaves. C’est l’article I du Code Noir :

« Voulons que l’édit du feu Roi de Glorieuse Mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos-dites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens. »

Nous ne nous étendrons pas ici sur les débuts de cette activité : la traite transatlantique (des esclaves) vers le nouveau monde est connue dès sa découverte par Christophe Colomb … (Il avait d’ailleurs ramené des Antilles, à la demande de Gabriel Sanchez, compagnon de la découverte du Nouveau Monde, cinq cents indiens, capturés aux Antilles sur son insistance, qui seront vendus comme esclaves à Séville. Cela avait valu immédiatement à Colomb l’opprobre de toute la cour Espagne.)

L’˝âge d’or˝ de la traite atlantique va s’étaler sur trois siècles du XVIIeme au XIXeme et concerner essentiellement les besoins en main d’œuvre agricole des ˝grandes cultures˝ (canne à sucre et coton initialement essentiellement) d’abord dans les colonies, anglaises et françaises en développement dans les Antilles et ibériques en Colombie et au Brésil, puis dans les états américains notamment dits du sud.

Il faut alors bien comprendre que le fameux ˝commerce triangulaire˝, avec lequel on cherche à culpabiliser les occidentaux, n’a jamais concerné qu’environ 500 000 transportés en 3 siècles aux Antilles : on y amenait des esclaves comme main d’œuvre agricole et on en exportait sur l’Europe essentiellement alors du sucre.

D’Europe on repartait acheter des esclaves sur la côte occidentale de l’Afrique en les troquant contre des cotonnades1, des armes blanches et des outils, de la verroterie et de la « pacotille ».

Quatre à cinq cent mille esclaves expédiés aux Antilles (les premiers furent d’ailleurs des Irlandais2 déportés en tant qu’esclaves aux Iles par les Britanniques contre environ onze millions au moins de transportés en traite directe sur l’Amérique continentale : les futurs USA d’un côté, le Brésil et la Colombie de l’autre !

Aux USA, des distilleries produisaient un rhum de qualité discutable issu de mélasses, essentiellement d’ailleurs importées depuis les Antilles, qui servait de monnaie d’échange aux achats d’esclaves.

Une première distillerie fut fondée à Newport, dès la fin du XVIIeme et rapidement la ville portuaire en comptera 22 ! Une industrie en rapport direct avec la traite africaine : il suffit de recouper les listes des industriels distillateurs et celles des armateurs négriers pour s’en persuader.

A l’appui de ces affirmations, nonobstant la bienpensance, nous avons les noms des navires, des capitaines et des armateurs sur trois siècles et surtout les manifestes et les connaissements autrement dit les documents officiels des navires décrivant leurs cargaisons et faisant foi quant à leurs propriétaires.

En Afrique – la fermentation des grains (notamment celle du mil et du sorgho qui fournit de la bière appelée localement suivant les régions tchouchouta, dolo ou tchapalo) – était connue et appréciée.

Rapidement va se développer une grande consommation des productions alcoolisées américaines de type rhum, payées en esclaves.

Le port de Newport devint alors le centre névralgique nord-américain du trafic d’esclaves avec l’Afrique.

Le « roi de Newport », Duarte Lopez dit Aaron Lopez, va y régir le marché nord-américain des esclaves durant près de trente ans, jusqu’au au milieu du XVIIIeme siècle contrairement aux assertions Main Stream actuelles dont bénéficie notamment la dernière mouture de Wikipédia…

On parle de deux à trois millions d’esclaves importés aux USA durant la seule période de son activité !

L’histoire a retenu les noms des propriétaires de distilleries de Newport – où l’alcool fabriqué était exporté par les navires négriers qu’ils armaient et troqué contre des esclaves en Afrique – s’investissaient clairement dans la traite : lsaac Gomez, Hayman Levy, Jacob Malhado, Naphtaly Myers, David Hart, Joseph Jacobs, Moses Ben Franke, Moses Gomez, lsaac Dias, Benjamin Levy, David Jeshuvum, Jacob Pinto, Jacob Turk, Daniel Gomez, James Lucanan, Jan de Sweevts, Simeon Potter, lsaac Elizer, Jacob Ltod, Jacob Rodrigues, Haym Isaac, Carregal, Abraham Touro, Moses Hays, Moses Lopez, Judah Touro, Abraham Mendes, Abrabam All….

Au XVIIIeme, d’après les archives maritimes américaines, sur les 128 navires négriers répertoriés qui débarquaient des esclaves à Charleston, 120 appartenaient aux armateurs juifs de Newport et de Charleston. On comprend pourquoi certains, certainement malveillants, rebaptisèrent la ville ˝Jewport˝…

En Europe, les ports concernés sont ceux de la façade atlantique Bordeaux et Nantes en France, Liverpool et Bristol en Grande Bretagne… Aux USA ce seront Newport et Charleston.

Des rabbins américains revendiquent d’ailleurs clairement un rôle prépondérant de leur communauté dans la traite !

Nous renverrons donc ceux qui estiment que nos propos relèvent d’un antisémitisme primaire (auquel il de bon ton aujourd’hui d’ajouter « compulsif et viscéral ») aux publications suivantes :

– A l’ouvrage du rabbin Morris A. Gustein : The Story of the Jews in Newport (Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh).

– A l’ouvrage monumental en 4 tomes d’Elisabeth Donan (non traduit en français) : Documents illustrative of the History of the Slave Trade to America.

(Washington: Carnegie Institution of Washington, 1930 – 1935)

– A l’ouvrage du rabbin Ralph Lee Raphael : Jews and Judaism in the United States: A Documentary History – New York – Behrman House – 1983.

Il y souligne pp. 14, 23-25 :

« Les Juifs ont également pris une part active dans le commerce des esclaves des colonies néerlandaises, en effet, les statuts des congrégations de Recife et Maurice (1648) comprenaient une imposte (taxe juive) de cinq Soldos pour chaque esclave nègre acheté par un Juif brésilien à la Compagnie des Indes Occidentales. »

Et plus loin :

« Ce ne fut pas moins vrai sur le continent nord – américain, où au cours du XVIIIeme siècle, les Juifs ont participé au « commerce triangulaire » qui a amené des esclaves d’Afrique vers les Antilles et où ils étaient échangés contre de la mélasse, qui à son tour était convoyée en Nouvelle – Angleterre où elle était convertie en rhum pour vendre en Afrique. Isaac Da Costa de Charleston dans les années 1750, David Franks de Philadelphie dans les années 1760, et Aaron Lopez de Newport dans la fin des années 1760 et au début des années 1770 ont dominé le commerce des esclaves sur le continent américain. » (portraits ci-dessous dans l’ordre de l’énoncé)

Inutile de dire que ces ouvrages sont aujourd’hui difficiles à trouver, et que Google, la LDH ou la Licra n’en font pas précisément la promotion !

Alors si on veut « débaptiser » au nom de l’antiracisme, certains risqueraient d’avoir de très grosses surprises, même en France, voire se faire taxer d’antisémitisme !

Allons-nous ainsi supprimer les rues « Pierre Mendès-France » dont la famille a fait fortune comme armateurs dans le commerce triangulaire depuis Bordeaux ?

Mais que voit-on de l’autre côté de l’océan atlantique ?

L’esclavage est une activité endogène en Afrique noire : sur la « côte des esclaves » à aucune époque n’ont existé de « chasseurs d’esclaves » blancs et/ou européens !

Au Danxomé (Dahomey) la traite fut érigée en monopole royal par le roi Genzo dès 1725 après la conquête de Ouidah. Les routes d’acheminement étaient alors protégées par l’armée du Daxomé, (dont les fameuses agodjié qui ont fait l’objet d’un article récent : https://jeune-nation.com/actualite/geopolitique/the-woman-king-les-amazones-du-dahomey-censurees-par-la-bien-pensance-dhollywood. )

Des commandos de pirates étaient en effet susceptibles de venir depuis le littoral, rafler les esclaves en cours de transit à travers le pays pour les revendre pour leur propre compte !

Ces esclaves en devenir, initialement capturés par des tribus réputées « guerrières », étaient acheminés auprès des rois de la côte qui les vendaient, les faisant acheter par des traiteurs implantés localement qui avaient des correspondants dans les pays destinataires : ils constituaient des lots et les remettaient aux capitaines des navires venus d’Europe, des USA, et du Brésil essentiellement, affrétés pour la traversée mais qui attendaient parfois plusieurs mois des arrivages complémentaires, pour que leur cargaison puisse être complétée !

Ces traiteurs réalisèrent des fortunes colossales et se sont reconvertis à partir des années 1850 dans le commerce général et dans les cultures d’exportation car l’abolition de l’esclavage était partout dans l’air du temps. (En Colombie en 1851 mais au Brésil pas avant 1888) D’où le fait que « traite » a très vite alors désigné le commerce des produits tropicaux (café, cacao, coprah, coton) acception qu’elle a conservée aujourd’hui.

Francisco Felix de Souza, le vice roi de Ouidah

Aventurier, métis brésilien descendant de marranes ibériques, il va s’installer sur la côte des esclaves comme correspondant d’un marchand brésilien puis va vendre des esclaves pour le compte du roi de Glidji3 (au Togo) qui deviendra son beau-père, avant d’aller s’installer à Aneho (port lagunaire dans l’actuel Togo). Il jouera un rôle non négligeable dans la chute du roi d’Abomey Madogougou Adandozan et son remplacement par Ghézo (1818). Il quitte alors définitivement les royaumes togolais pour Ouidah où Ghézo lui donnera une situation prépondérante : il sera fait vice-roi de Ouidah et bénéficiera d’un monopole royal de la traite à l’exportation.

Il est connu comme « le roi du trafic d’esclaves » rôle de leader qu’il prendra tout de suite après l’américain Aaron Lopez à la fin du XVIIIeme siècle. A Ouidah, une statue à son effigie a été érigée, récemment, portant l’inscription suivante : « Grand négociant et bâtisseur ».

Ses descendants seront toujours traiteurs au XIXeme, et ils existent encore sur la côte du Bénin aujourd’hui où ils assument sans complexe tant l’ancienne activité familiale que l’origine de la fortune dont ils disposent et qui les amène toujours aux plus hautes fonctions économiques et politiques. (Ainsi, la ˝première dame˝, épouse de l’ancien président Thomas Boni Yayi se flatte d’être une des descendantes de Francisco Félix de Souza). La date anniversaire supposée de sa naissance fait aujourd’hui l’objet d’une fête à Ouidah :

« De nos jours, ceux qui se posent en héritiers de don Francisco Felix de Souza sont pris dans l’invocation nostalgique d’un passé dont la célébration se voudrait une présentification de la puissance révolue et de l’hégémonie contemporaine du clan et, plus en général, de la communauté « afro-brésilienne » qui demeure politiquement et économiquement influente au Bénin. »

Un document à faire lire et à méditer par tous les « intellectuels antiracistes », qu’ils soient européens ou américains : on abat des statues de supposés esclavagistes aux USA et en Europe quand en Afrique, dans les pays pourvoyeurs d’esclaves, on leur érige des monuments !

Sylvanus Olympio, le premier président du Togo

Francisco Olympio da Silva, descendant métis de marranes brésiliens, est né à Rio de Janeiro le 24 juillet 1833. Il partit pour faire la traite, à 17 ans. Il débarqua à Adina, sur la côte de l’actuel Ghana, puis il s’est installé à Porto Seguro (nom portugais d’un comptoir de la ville d’Agbodrafo) en pays mina, au sud-Togo.

Il se consacra alors au trafic d’esclaves où il amassa une véritable fortune qu’il investit dans des plantations à partir des années1850, comprenant que l’abolition allait toucher les Amériques et sonnerait la fin de la traite. (Une trajectoire assez comparable à celle de Francisco Felix de Souza au Dahomey cinquante ans avant.)

Son fils cadet, Epiphanio Olympio (1873-1968) continuera la tradition paternelle et fut un très riche commerçant et planteur de cocoteraies sur le littoral togolais. Son épouse Fidélia Afe (1862-1967), avait été razziée dans le nord et vendue comme esclave à la famille Olympio. Elle sera ensuite affranchie par Epiphanio qui l’épousera.

Le couple s’installera à Kpando (alors dans le Togo occidental allemand qui est aujourd’hui rattaché au Ghana).

C’est là que naquit leur fils, Sylvanus, héritier de cette fortune issue de la traite, artisan de l’indépendance et premier président de la république du Togo.

C’était alors l’un des dix hommes les plus riches du pays, comme le sera encore son fils, Gilchrist, qui eut aussi une grande importance dans la vie politique togolaise où son petit-fils reprend aujourd’hui le flambeau familial tant politique qu’économique.

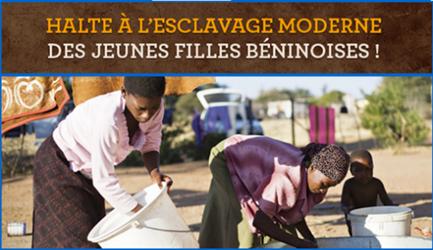

De nos jours : l’esclavage domestique persiste en Afrique de l’ouest !

Il existe toujours des esclaves « avoués » ou ˝reconnus˝ notamment au Bénin : en général des enfants.

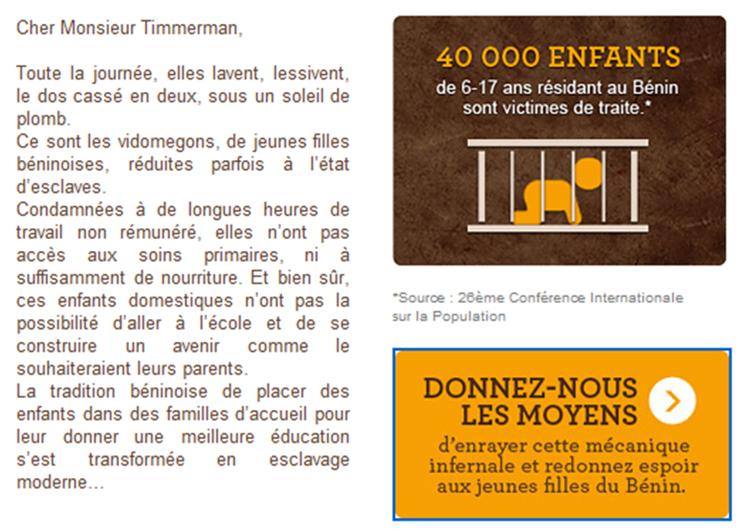

Peu visibles en brousse où les garçons surtout sont employés aux cultures, on les repère mieux dans les agglomérations où des filles, les « vidomegons » assurent les tâches domestiques dans les maisons …

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement s’en est ému, et l’a pour le moins maladroitement dénoncé dans une campagne d’affichage, ce qui m’a conduit à lui poser quelques questions.

(Ainsi le CCFD a enfin découvert l’esclavage domestique au Bénin ! On en reste pantois…)

Soyons clairs : il semble urgent, avant même de s’occuper légitimement du sort de ces béninoises, de commencer, par financer un programme d’éducation aux mœurs africaines… pour les membres du CCFD !

J’avais adressé un mail étonné au CCFD, ce qui m’avait valu l’incroyable réponse ci-dessous :

On ne peut qu’être sidéré devant tant de désinformation ou surtout d’autant de candeur…

Des enfants ont toujours été vendus par les familles dites ˝les plus défavorisés˝ (et pas seulement en Afrique, mais aussi en Asie) : les familles contractent un ˝prêt˝ en laissant un enfant « en gage » qui ne sera jamais récupéré car le prêt ne sera jamais remboursé ! C’est connu des Européens au moins depuis les débuts de la colonisation : cela a fait l’objet de milliers de rapports des fonctionnaires coloniaux : gouverneurs, commandants de cercles, des relations des tribunaux locaux, et des responsables religieux missionnaires.

Or il ne s’agit nullement d’une « habitude méritoire dans l’espérance d’une meilleure éducation pour les enfants défavorisés », ou d’une ˝pratique d’esclavage moderne˝ mais seulement de la continuité d’une tradition mercantile immémoriale… Il y a des limites à la naïveté !

L’esclavage a toujours été une pratique courante en Afrique… Et apparemment ce n’est pas encore près de changer, au moins en ce concerne l’esclavage domestique. Ah ! J’oubliais : on ne peut incriminer les blancs là. Ils n’y sont absolument pour rien !

Au début des années 2000, j’ai accueilli et hébergé chez moi à Paris, durant plus de six mois, Gabriel Messah Agbéyomé Kodjo, que j’avais connu vingt ans plus tôt au Togo, d’abord comme lycéen à Lomé puis comme étudiant à Poitiers. De retour au Togo, il s’était lancé dans la politique et était devenu député, président de la Chambre des députés, ministre puis premier ministre. Beaucoup lui prédisaient un destin national !

Mais alors qu’il était premier ministre en exercice, il avait fui le pays, avec trois valises, abandonnant son poste et sa position sociale, expliquant son geste par écrit sous forme d’un testament politique d’une dizaine de pages : « Il est temps d’espérer ». Il y expose son refus de continuer à se rendre complice, en la poursuivant, de la politique d’oppression du peuple et de corruption, au seul motif d’enrichissement personnel, instaurée par le président Gnassingbé Eyadema. (Un politicien qui a une conscience cela existe donc : j’en aurai donc rencontré au moins un4 !)

Nous avions alors, avec les moyens du bord, avant même sa première interview officielle, tourné une vidéo avec un cameraman de TF1, où il expliquait son geste et ses priorités de réformes pour le gouvernement au premier rang desquelles figurait la question de l’esclavage des enfants !

C’est dire si dans les milieux africains dits ˝autorisés˝, politiques comme financiers, personne n’en faisait mystère au début du XXIeme siècle !

De retour en Afrique, devenu leader de l’opposition togolaise, Agbéyomé Kodjo vivra pratiquement toujours en exil. Déjà bien oublié, il est décédé l’année dernière d’une crise cardiaque, le 3 mars, à Tema au Ghana : il n’est pas parvenu à prendre le pouvoir au Togo et l’esclavage des enfants est toujours aussi usité… Et aussi peu dénoncé.

Le mythe onusien de la « route des esclaves ».

Une extraordinaire fake news est montée sous l’égide de L’UNESCO depuis 1994 : on a érigé au Bénin, depuis la fin des années 80, notamment à Ouidah et alentours, des « monuments » symboles de lieux supposés que les esclaves n’ont évidemment jamais ni vus ni connus, et de rites imaginaires qu’ils n’ont jamais pratiqués avant d’être embarqués : la « route des esclaves »

L’Unesco a ainsi mis en place autour de Ouidah un parcours qui passe par des lieux-clés de la mémoire de l’esclavage, comme « l’Arbre de l’Oubli, ˝la place aux enchères˝, ˝l’Arbre du Retour˝, ˝la Porte du Non-Retour » avec la caution d’historiens et d’universitaires français pourtant connus. Ce qu’on ne peut que regretter. Que cela figure dans les documents de recherche à destination des enseignants, cautionné par l’Ecole Normale Supérieure l’est encore plus !

Pour l’historien Robin Law, ces étapes et ces lieux distingués par l’Unesco ne correspondent bien évidemment à aucune réalité historique : il n’y a en effet jamais eu par exemple de « place aux enchères » à Ouidah :

« Il est douteux que des esclaves aient vraiment été vendus sur ce marché, ou même sur aucune autre place de marché à Ouidah … »

Les esclaves étaient vendus à leur arrivée sur place devant les maisons des différents négriers agréés, dans le cadre du monopole royal dahoméen, et alors très généralement remis aussitôt aux capitaines des navires qui mouillaient au large dans l’attente de constituer leur cargaison ou de compléter leur cargaison ce qui pouvait finalement demander plusieurs mois5 !

Ceci explique qu’il n’existe aucun centre de rétention destiné aux esclaves capturés dans les ports d’embarquement. C’est ce qui était pourtant encore expliqué il y a peu, notamment à Gorée devant la fameuse « maison des esclaves » où jamais des esclaves ne furent retenus. C’est le plus souvent embarqués et en cale que les captifs attendaient leur départ.

C’est donc enfin reconnu aujourd’hui :

« En dépit des études historiques qui ont montré que la Maison des Esclaves n’a pas joué le rôle qu’on lui a prêté dans la traite négrière occidentale, elle reste l’un de ses emblèmes et un lieu à portée symbolique. »

Robin Law démonte à Ouidah les mythes naissants des plus fantaisistes d’un » Arbre de l’Oubli », d’un « Arbre du Retour « ou de la « porte de l’oubli » (parfois aussi appelée ˝porte du non-retour˝) et il n‘hésite pas à affirmer :

« Certains lieux de mémoire créés à Ouidah sont de la pure invention ! »

La grotesque ˝porte du non-retour˝, monument symbolique édifié en 1995 à Ouidah avec le concours de l’UNESCO, est emblématique de la création d’un véritable mythe de la « route des esclaves ».

Cet exemple de mythe, qui s’édifie sous nos yeux, doit faire réfléchir à leur construction idéologique et historique des mythes et à la rapidité de leur édification : une génération ici encore aura suffi !

Mais, trente ans à peine après sa construction, cette porte est déjà en pleine rénovation.

Mais cela fait rentrer des devises dans les caisses de l’état béninois : le tourisme de l’esclavage en Afrique de l’ouest et notamment au Bénin, sous l’égide de l’UNESCO, devient décidément très à la mode !

Notes :

1. L’industrie cotonnière sera le premier moteur de la révolution industrielle britannique, entre 1768 et 1830. Après avoir divisé par cinq ses prix de vente en 50 ans seulement, multipliant ses volumes de production par 50 sur la même période, l’industrie cotonnière (région de Manchester) représentera la moitié des exportations britanniques en 1850.

2. Les rois Jacques Ier et Charles Ier ont entrepris de réduire des irlandais en esclavage, et Oliver Cromwell a continué cette poltique. La traite des Irlandais a commencé lorsque Jacques Ier vendit 30.000 prisonniers irlandais en tant qu’esclaves au Nouveau Monde. Sa Proclamation de 1625 ordonnait de les déporter outre-mer et de les vendre à des colons anglais dans les Indes occidentales. Pendant les années 1650, plus de 100.000 enfants irlandais de 10 à 14 ans furent pris à leurs parents et vendus en tant qu’esclaves aux Antilles. Voir ces deux ouvrages en langue anglaise, mais non traduits en français:

“They Were White and They Were Slaves: The Untold History of the Enslavement of Whites in Early America” – Michael Hoffman

“White Cargo: The Forgotten History of Britain’s White Slaves in America” – Don Jordan & Michael Walsh.

3. Glidgi, est le ˝Vatican˝ historique de la religion vaudou, bien avant le Bénin où il s’implantera. Felix de Souza y adhérera.

4. « Il est temps d’espérer » ne semble plus avoir l’honneur de Google. J’en tiens le contenu à disposition.

5. Voir « Journal d’un négrier au XVIIIe siècle : nouvelle relation de quelques endroits de Guinée et du commerce d’esclaves qu’on y fait (1704-1734) » Par William Snelgrave. Nouvelle publication éditée chez Gallimard en 2008.)

Voir « La Favorite 1744 – Journal de navigation fait par M. de Sanguinet Capitaine » disponible ici en téléchargement : https://fregatelafavorite.fr/voyage/

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV

Pour une raison que j’ignore, ce texte reprenait una dresse du Code Noir parfaitement valide du Code Noir il y a encore quinze jours…

Ce n’est apparemment plus le cas!

On trouve ce code sur ce site:

https://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guyanefr1685.htm

Sans doute que l’histoire de l’esclavage a été arrangée sur de nombreux points dans ‘le sens de la culpabilisation et de la repentance du blanc. Un moyen commode de disculper les véritables organisateurs et bénéficiaires de cette traite, mais l’on ne peut non plus laisser entendre que le Code Noir serait un traité d’humanisme. De toute façon cette culpabilisation et repentance alléguées a été depuis presque totalement étouffée et effacée au profit d’une autre histoire et d’une autre mémoire sacralisees par les États.

Je ne peux que m’étonner de cette affirmation péremptoire de monsieur Milan Qu’est-ce que contient ce document qui n’est nullement un « traité », mais simplement un code de bonne conduite entre humains?

Qu’on le veuille ou non, le Code Noir traduit la reconnaissance par la couronne de France de l’état d’humanité qui doit être reconnu aux nègres transplantés et des devoirs que l’on a envers eux…

Au milieu du XVIIeme siècle un tel document fait évidemment tache pour tous les tenants d’un humanisme dogmatique d’inspiration athée et maçonnique si prompts à dénoncer ce qui n’est pas attribuable aux « lumières »… Mais c’est un fait!

Je rappellerai que la première question associée à la vision chrétienne européenne coloniale des esclaves est liée à la découverte du Nouveau Monde et donc à la fameuse controverse de Valladolid de 1550 (soit un siècle plus tôt!).

La discussion opposait Sepúlveda pour qui les Indiens sont des créatures que les chrétiens ont pour droit et devoir de soumettre, alors que Las Casas, défendait le fait qu’ils sont des êtres humains qui ont les mêmes droits que les Européens. Et son point de vue finira par triompher…

Certes l’histoire va mal finir quand, pour des raisons économiques avancées par les planteurs et colons espagnols, les Européens vont s’opposer aux « réductions » ces missions jésuites accueillant les Indiens qui seront finalement détruites à la suite du traité de Madrid (1750) conduisant à ramener les indiens Guaranis à la condition d’esclaves au service de la couronne et des planteurs…

Les jésuites s’y opposèrent évidemment et le conflit finit entre les mains du pape qui va trancher en faveur du roi d’Espagne… Une affaire qui donna lieu en 1667 (c’est deux ans après la promulgation du code noir!) à un conflit grave au Paraguay qui s’achèvera d’ailleurs par l’expulsion des Jésuites, ces tenants d’une vision de l’indien égale de l’homme blanc…

Cette page d’histoire sera illustrée sans, les années 40 par une magnifique pièce de théâtre d’un dramaturge autrichien : « Sur la terre comme au ciel » ux cialogues des plus riches!

Cette pièce bien oubliée aujourd’hui a servi de base à un film aussi peu subtil que ridicule qui eut hélas un succès prodigieux : « Mission »…

J’engage chacun à essayer de voir cette pièce qui replace les jésuites dans leur problématique historique et religieuse… Le film par contre peut être oublié! (Sauf pour les hollywoodiens incorrigibles)

Ceci pour dire que l’humanisme tel que développé un siècle plus tard surtout par les tenants des « lumières » et de la révolution, n’a finalement rien inventé du tout!

Cela faisait deux siècles déjà que le monde chrétien occidental en débattait.

C’est d’autant plus vrai concernant l’esclavage des noirs, que la « révolution » qui s’est empressée d’abolir l’esclavage en 1794 (sauf erreur) a été balayée par l’Empire qui n’eut rien de plus pressé que de le rétablir sous la pressions des planteurs des Antilles!…

Les « valeurs de la république » défendues par Jules Grévy lors de la mise en place de la politique de colonisation ne doivent pas être perdues de vue non plus! On ne peut pas dire que la république, en pratique, a personnifié l’humanisme!

Alors oui, replacé DANS SON CONTEXTE HISTORIQUE, le Code Noir a été authentiquement une prodigieuse avancée, une proclamation d’inspiration des sentiments dit « humanistes » et même plus: j’affirme que l’on peut dire que le code noir doit être considéré comme une source d’inspiration de l’humanisme appliqué à la sociologie politique au XVIIIeme siècle… Tant pis pour voltaire et Diderot!

« Malheur à celui qui oublie que tout ce qui ressemble à un être humain n’est pas obligatoirement un être humain » DIDEROT

« Nous n’achetons des esclaves domestiques que chez les Nègres ; on nous reproche ce commerce. Un peuple qui trafique de ses enfants est encore plus condamnable que l’acheteur. Ce négoce démontre notre supériorité ; celui qui se donne un maître était né pour en avoir. » Voltaire, Histoire Universelle 3ème édition, page 147.

Au nord Togo, la situation des fillettes ne s’améliore pas: C’est toujours actuel!

A mi chemin de l’esclavage des enfants sont toujours (surtout les filles) « vendues » ou « mariées » pour règlement de dettes!

Et soyons clairs, si l’opposition togolaise a la « chance » de disposer d’une diaspora capable de diffuser ces informations, la situation est la même un peu partout notamment en zone sahélienne

Voilà la dénonciation des mariages forcés des enfants du nord Togo sahélien:

https://laabali.com/post/13662/mariage-force-un-fleau-qui-resiste-au-temps-dans-le-kpendjal/

et

https://icilome.com/2025/05/togo-kpendjal-le-cri-etouffe-des-adolescentes-mariees-de-force/