Mon camarade de lycée, François Duprat

Je venais de parler, un mois auparavant, à la fin des années 70 à l’inter classe, en m’entretenant avec mes quelques élèves italiens du lycée technique de Compiègne, que j’avais bien connu ce leader et écrivain, orateur aussi remarquable que leurs parents suivaient, et surtout travailleur infatigable, de famille modeste, venant comme moi de Toulouse et en préparation de l’École Normale en hypokhâgne à Louis le Grand, quand l’assassinat se produisit.

J’écris ici ce que je publierai, à Dieu plaise, dans des Mémoires posthumes, après le nième déluge qui va s’abattre sur l’Europe, mais chaque fois va en croissant, et passons tout de suite à la première image que mon cerveau d’adolescent a retenu. Nous avions dix sept ans, et nos deux classes de préparation HK1 ou hypokhâgne 1 et 2 étaient sur cette terrasse grillagée typique du lycée khâgne dérivé de « genoux cagneux », mot attribué à Napoléon sur ces lycéens studieux, disaient certains ou d’autres de la chouette en grec, oiseau de l’intuition intellectuelle éveillée dans la nuit du monde : nous communiquions naturellement à l’étude et à l’interclasse. Mon voisin de table était Paul Thorez, fils du fameux dirigeant communiste, mais très anticommuniste, fort distingué, et ouvertement monarchiste, fort intelligent, détestant les Soviétiques et la corruption, et taxant sa mère de mauvaise foi, plus indulgent pour son père qu’il estimait faible. Il devint agrégé d’Allemand, travailla au club méditerranée comme gentil membre GM, dont il m’expliqua le sens caché, que je ne puis dévoiler sans heurter la censure et mourut du sida, comme de nombreux homosexuels. Un communiste venait de montrer un exemplaire de Rivarol portant sue une « surboum » ou surprise-partie comme on disait, dans une « cave à charbon », tenue avec des enfant de cadres connus, et dont se serait vanté le jeune Thorez à la fête de l’huma. Et lui d’avouer que c’était la vérité, alors que tous nos camardes d’étude communistes parlaient de calomnie. Dans ce brouhaha, je vis pour la première fois émerger Duprat, qui eut des formules cinglantes sur les mensonges soviétiques et Paul de l’approuver. Un des hypokhâgneux, communiste qui est entré dans la diplomatie, à qui je demandais s’il connaissait ce Duprat, me répondit : un salop intelligent !!! « Il est fort, car il connaît par cœur tous les détails de l’administration de l’ancien régime, et c’est difficile de le coincer, tu sais, c’est un vrai fasciste ! »

J’écris ici ce que je publierai, à Dieu plaise, dans des Mémoires posthumes, après le nième déluge qui va s’abattre sur l’Europe, mais chaque fois va en croissant, et passons tout de suite à la première image que mon cerveau d’adolescent a retenu. Nous avions dix sept ans, et nos deux classes de préparation HK1 ou hypokhâgne 1 et 2 étaient sur cette terrasse grillagée typique du lycée khâgne dérivé de « genoux cagneux », mot attribué à Napoléon sur ces lycéens studieux, disaient certains ou d’autres de la chouette en grec, oiseau de l’intuition intellectuelle éveillée dans la nuit du monde : nous communiquions naturellement à l’étude et à l’interclasse. Mon voisin de table était Paul Thorez, fils du fameux dirigeant communiste, mais très anticommuniste, fort distingué, et ouvertement monarchiste, fort intelligent, détestant les Soviétiques et la corruption, et taxant sa mère de mauvaise foi, plus indulgent pour son père qu’il estimait faible. Il devint agrégé d’Allemand, travailla au club méditerranée comme gentil membre GM, dont il m’expliqua le sens caché, que je ne puis dévoiler sans heurter la censure et mourut du sida, comme de nombreux homosexuels. Un communiste venait de montrer un exemplaire de Rivarol portant sue une « surboum » ou surprise-partie comme on disait, dans une « cave à charbon », tenue avec des enfant de cadres connus, et dont se serait vanté le jeune Thorez à la fête de l’huma. Et lui d’avouer que c’était la vérité, alors que tous nos camardes d’étude communistes parlaient de calomnie. Dans ce brouhaha, je vis pour la première fois émerger Duprat, qui eut des formules cinglantes sur les mensonges soviétiques et Paul de l’approuver. Un des hypokhâgneux, communiste qui est entré dans la diplomatie, à qui je demandais s’il connaissait ce Duprat, me répondit : un salop intelligent !!! « Il est fort, car il connaît par cœur tous les détails de l’administration de l’ancien régime, et c’est difficile de le coincer, tu sais, c’est un vrai fasciste ! »

A quelque temps de là, au premier concours blanc, c’est-à-dire à l’examen d’entraînement au concours de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm (dont une partie était caserne de la Luftwaffe pendant la guerre, ce dont témoignaient de rares livres dans la bibliothèque, dont un Festchrift ou, en français universitaire, « Mélanges en l’honneur d’Himmler » où je pus lire des articles d’horticulteurs , et dont je n’ai jamais plus entendu parler, Dieu seul sait où il est!), notre professeur d’histoire, Emile Tersen, également communiste, ancien commissaire de la République en Autriche occupée et ignorant l’allemand, ce qui lui valut une remarque ironique de Paul Thorez qui le rendit blême, nous informa qu’il avait corrigé les dissertations et qu’il avait donné une très forte note – 19/20 note qu’il n’avait jamais donnée de sa vie – à un homme dont il ne partageait pas les idées et dont la qualité était supérieure à la moyenne générale : « j’aurais pu signer sa copie ! ». Je quittais le lycée pour suivre notre professeur de philosophie Henri Dreyfus Le Foyer, qui était aussi médecin, au lycée voisin Henri IV, et perdit de vue un an, Duprat, mais à la fin de l’année il eut presque la même note en histoire, au concours, peut-être 17 ou 18/20, quelque note si extraordinaire qu’elle n’avait pas été donnée depuis les années vingt, précisait le rapport du jury !

Cette année là ou l’autre, mon souvenir est flou, je revenais au lycée Louis le Grand, en visite, accompagner le fameux communiste en question qui fera les sciences politiques et sera en poste au Japon, numéro deux ou trois de l’Ambassade de France, et épousera une américaine, du même milieu, je n’insiste pas ! Dès que j’entrais dans la salle d’études, je réalisais la situation: l’on avait enlevé ses lunettes à Duprat qui était une force de la nature, un vrai chêne, mais myope et nos courageux Khâgneux s’avançaient vers lui, en l’injuriant et décidés à le battre : je criais au compagnon de mon lycée qui préparait l’École Normale de garçons de Saint Cloud (car c’était l’heureux temps du calme et de la non mixité) : « des petits bourgeois veulent lui casser la gueule, c’est un fils de prolo! » paroles magiques, et la clameur de l’orateur dissipa le commando des lâches!

Quelques années plus tard, un soir, vers 22 heures, en sortant de l’Institut de Psychologie, non loin de l’Odéon quand je préparais le certificat de Psychologie générale de la licence de philosophie, (tout cela a été cassé, balayé par la révolution nihiliste de 1968 qui était là pour baisser le niveau et propager ses illusions) je passais devant le café Le Danton, et dans la terrasse vitrée, je vis Duprat seul. J’entrais et lui lançais : « tu me reconnais, – bien sûr, Dortiguier, il se souvenait de mon nom, – comment puis je t’oublier ! » et il me conta son activité au Congo où il travaillait pour le services du général Mobutu et avait été informé, selon ses parole qui sonnent encore à mes oreilles, avant le Président, que les Américains voulaient le virer, j’entends virer Duprat ! Il passa alors, me dit-il au Kantaga où il forma les jeunesses de Tschombé, les faisant défiler et saluer à la romaine : « si tu avais vu la tête de l’Anglais ! » Bien sûr, je l’ai su plus tard, François Duprat avait un fil à la patte et sa liberté, comme je le comprenais, il la voyait seulement dans la recherche : nous marchâmes au métro Saint Michel, et il me proposa de quitter la France et si je le désirais, de partir en Afrique du Sud, ayant des appuis à l’ambassade !

Quelques années plus tard, un soir, vers 22 heures, en sortant de l’Institut de Psychologie, non loin de l’Odéon quand je préparais le certificat de Psychologie générale de la licence de philosophie, (tout cela a été cassé, balayé par la révolution nihiliste de 1968 qui était là pour baisser le niveau et propager ses illusions) je passais devant le café Le Danton, et dans la terrasse vitrée, je vis Duprat seul. J’entrais et lui lançais : « tu me reconnais, – bien sûr, Dortiguier, il se souvenait de mon nom, – comment puis je t’oublier ! » et il me conta son activité au Congo où il travaillait pour le services du général Mobutu et avait été informé, selon ses parole qui sonnent encore à mes oreilles, avant le Président, que les Américains voulaient le virer, j’entends virer Duprat ! Il passa alors, me dit-il au Kantaga où il forma les jeunesses de Tschombé, les faisant défiler et saluer à la romaine : « si tu avais vu la tête de l’Anglais ! » Bien sûr, je l’ai su plus tard, François Duprat avait un fil à la patte et sa liberté, comme je le comprenais, il la voyait seulement dans la recherche : nous marchâmes au métro Saint Michel, et il me proposa de quitter la France et si je le désirais, de partir en Afrique du Sud, ayant des appuis à l’ambassade !

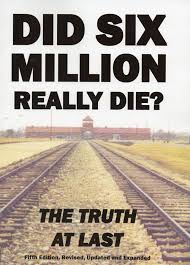

Et je confie maintenant ce qui pourrait être une clef de son assassinat, – je lui parlais de la Nation européenne, de Jean Thiriat qui était président du syndicat des dentistes de Belgique et dirigeait un excellent périodique bi- mensuel, je crois, parlant de l’Europe non pas de Brest à l’Oural, selon la phrase de De Gaulle, mais de Brest à Vladivostock ! Il me dit qu’il le connaissait mais qu’il allait se consacrer à la traduction d’un professeur Anglais de l’Université de Londres au titre, à l’anglaise, un peut insolant et de ton empirique, sceptique : « Did six millions really die ? » Le nom de plume était Richard Hartwood. J’ignorai tout de cela : il ne le publia jamais ! La mort l’en empêcha et dès son assassinat, sa maison fut fouillée immédiatement par des inquisiteurs, et ses papiers emportés. Et ce ne fut que bien plus tard que je compris le danger de son entreprise !

On avait intérêt à le faire taire !

Plus tard, de jeunes Normands qui le connaissaient, à l’apéritif annuel de Rivarol, au Club Pernod sur les Champs Élysées, me dirent que Duprat avait pris des contacts avec le fameux parti, chrétien plus que musulman, mais mixte confessionellement, du Parti national socialiste syrien, fondé avant -guerre, qui était pour une Grande Syrie : je rappelle à ce propos que les Français mandataires, après la Première Guerre Mondiale, eurent le projet de reconnaître cette réalité de l’unité syro-libanaise : deux États, un peuple a coutume de dire le Président Bachard el-Assad, avec raison ! Et que cette initiative lui aurait été fatale.

Quoiqu’il en soit, mon camarade d’études au lycée de la rue Saint-Jacques, fut un excellent historien ! Et je conseille de lire ses article dans la revue de feu Bardèche : « Défense de l’Occident ». Il connaissait son sujet, et se montrait un professeur dévoué, au style clair, précis, mais chaque paragraphe est la somme de plusieurs semaines de lecture attentive de documents ! Hélas !, comme l’aurait dit un juge révolutionnaire au procès de Lavoisier, la République n’a pas besoin de savants !

Et il avait reçu ce don de la recherche et de la synthèse. Duprat mérite le titre de martyr, de témoin de la vérité, s’étant sacrifié pour elle. Il rehausse notre France, et sa part méridionale aussi ! Comme Toulouse, fait-on dire à un poète romain, un enfant de Minerve, de Pallas (Urbs Pallada) !

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV