Demain nous appartient

Une analyse de Trevor Lynch du film de Bob Fosse : Cabaret

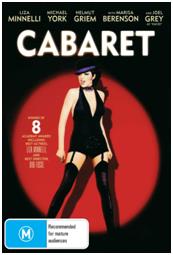

Cabaret, le film de Bob Fosse sorti en 1972, est censé être un plaidoyer en faveur de la décadente Weimar par opposition à la brutalité nazie. Mais de ce point de vue, c’est un fiasco : le film ne parvient pas à faire changer d’avis les gens. En fait, Cabaret tient plus de l’outil diagnostique – comme le test de la tache d’encre ou une image gestalt – qui permet de révéler deux types humains fondamentalement différents : ceux qui aiment la beauté d’un côté, ceux qui aiment la laideur de l’autre, ceux qui aiment l’ordre et ceux qui aiment le chaos, ceux qui aiment ce qui est sain et ceux qui aiment le dégénérescent. De même que certains peuvent voir un calice et d’autres deux profils qui se font face, que certains voient un canard et d’autres un lapin, certains voient Cabaret comme une célébration de la décadence et d’autres comme une explication du national-socialisme. En général, les seconds n’approuvent ni ne soutiennent eux-mêmes le national-socialisme, mais au moins, quand ils ont vu le film, ils peuvent comprendre pourquoi des millions d’Allemands l’ont fait.

Cabaret, le film de Bob Fosse sorti en 1972, est censé être un plaidoyer en faveur de la décadente Weimar par opposition à la brutalité nazie. Mais de ce point de vue, c’est un fiasco : le film ne parvient pas à faire changer d’avis les gens. En fait, Cabaret tient plus de l’outil diagnostique – comme le test de la tache d’encre ou une image gestalt – qui permet de révéler deux types humains fondamentalement différents : ceux qui aiment la beauté d’un côté, ceux qui aiment la laideur de l’autre, ceux qui aiment l’ordre et ceux qui aiment le chaos, ceux qui aiment ce qui est sain et ceux qui aiment le dégénérescent. De même que certains peuvent voir un calice et d’autres deux profils qui se font face, que certains voient un canard et d’autres un lapin, certains voient Cabaret comme une célébration de la décadence et d’autres comme une explication du national-socialisme. En général, les seconds n’approuvent ni ne soutiennent eux-mêmes le national-socialisme, mais au moins, quand ils ont vu le film, ils peuvent comprendre pourquoi des millions d’Allemands l’ont fait.

C’est pour ça que pour ma part, j’ajoute Cabaret à ma liste des films oscarisables par Goebbels, à savoir des films hollywoodiens que Goebbels aurait pu laisser sortir tels quels comme Quiz Show, Storytelling, Miller’s Crossing, et Barton Fink.

Cabaret se passe à Berlin au début des années trente, juste avant l’arrivée des nazis au pouvoir. Le cabaret du titre est le Kit Kat Club présenté comme l’archétype de la culture de Weimar ce que réellement il est.

Mais que voit-on sur scène ? Est-ce la dernière expression de l’homme à son plus haut potentiel ? Est-ce la vision d’une société parfaite ? Rien de tout cela. Ce n’est que l’image parodique inversée de la culture existante et de ses valeurs, de ses mœurs sexuelles, de son éthos martial et de ses normes esthétiques.

Le fond musical est un jazz des plus irritants : une dégoulinade dissonante de cuivres sur un rythme vaguement saccadé. Le chant tient du miaulement d’un chat écorché.

Les musiciennes sont d’horribles femelles – ou imitation de femelles – affublées d’un maquillage clownesque en nuisettes ridicules découvrant des chairs flasques.

Le maître de cérémonies, joué par Joel Grey (né Joel David Katz), au regard trouble et aux dents d’un jaune effrayant, apparaît sexuellement ambivalent.

Sur scène on peut voir des laideurs s’écharper dans la boue, du sado-masochisme sur fond musical, du burlesque débraillé avec des danseuses en costume régional se taper sur les fesses les unes les autres, des femmes et des travestis caricaturant des soldats, une chanson sur un ménage à trois, et une chanson sur le métissage dans laquelle le chanteur déclare sa flamme à une espèce de gorille et qui se termine par « mais du moment qu’elle ne ressemble pas à une juive. » On nage en plein bolchevisme culturel.

Le personnage principal de Cabaret est une chanteuse qui ambitionne d’être actrice : Sally Bowles.

Dans le Berlin stories de Christopher Isherwood, l’Ur-texte de cette adaptation (il y en a eu d’autres), Sally Bowles est anglaise. Mais dans Cabaret, elle est Américaine, tout simplement parce qu’il aurait été impossible à Liza Minelli de la jouer autrement. Je n’ai pas lu l’original d’Isherwood, je ne peux donc pas dire si elle rend justice à son personnage. Disons que si Sally Bowles est supposée être une chanteuse médiocre avec un visage et un physique de patate qui ne peuvent que rendre dérisoires ses rêves d’actrice alors Minnelli est parfaite pour le rôle. Ses prétentions au glamour sont risibles : une coupe au bol pas féminine pour deux sous, un maquillage de clown et des fripes tape-à-l’œil tout droit sorties d’un magasin bon marché pour ne rien dire de sa voix braillarde, de ses manières gauches et de sa démarche masculine. Lorsqu’on la voit apparaître pour la première fois sur scène on dirait une souris de bande dessinée se faisant passer pour une dominatrice.

La devise de Sally, c’est « décadence divine » encore qu’il s’agisse peut-être là plutôt de sa marque de vernis à ongle. L’hédonisme est toute sa philosophie : tout est bon « pourvu qu’on s’amuse ».

Elle boit, fume et fornique à tout va. Elle cherche à devenir une star ou à être entretenu par un homme riche mais en ne faisant rien d’autre que de se livrer au papotage, de se prostituer et de feindre. Elle est totalement factice, c’est une parasite arriviste.

Si au moins derrière tout ça battait un cœur d’or. Mais non, même pas. Sally est égocentrique, immature, insensible, grossière et névrotique. Son cas pourrait susciter une certaine compassion parce qu’elle a souffert d’un père négligent et que la mère, jamais mentionnée, semble absente du foyer. Mais souffrir ne fait pas de vous quelqu’un de bien. Une blessure non cicatrisée c’est l’excuse facile pour un comportement monstrueux. Mais enlevez à Sally sa gaucherie, ses névroses et ses machinations, vous ne découvrirez pas un amour de petit bouton de rose. Vous trouverez juste le vide béant du nihilisme.

Les chansons de Minnelli sont toutes assez médiocres sur le plan des mélodies et des paroles. Son titre le plus emblématique, « Mein Herr » parle d’un chercheur d’or coureur de jupons. Lorsqu’elle fait la rencontre d’un jeune et gentil homosexuel qui la prend sous son aile par pitié, elle pense « peut-être que cette fois, c’est la bonne ». Et puis il y a ce duo avec Joel Grey qui nous apprend que « c’est l’argent qui fait tourner le monde », une banalité stupide dans laquelle le marxisme vulgaire croise le vulgaire tout court : dépassé de la tête et des épaules par le « Money, Money, Money » d’ABBA. Je dirai quelques mots de son grand final dans la suite.

Cabaret, c’est l’histoire d’un jeune homosexuel anglais, Brian Roberts (joué par un Michael York rayonnant, c’est manifestement lui le personnage sain du film) qui débarque dans le Berlin de Weimar. Il trouve à se loger dans une pension du genre bohème dans laquelle on peut croiser une prostituée et un amateur de pornographie – les deux se révélant être des nazis – et bien sûr, Sally Bowles toujours fourrée dans le hall.

Le très collet monté (bien qu’homo) Anglais fait la rencontre de l ‘Américaine déjantée au maquillage outrancier et une amitié inattendue se noue. Sally introduit Brian dans le milieu du Kit Kat Klub, lui trouve un travail de traducteur de pornographie et lui offre sa chambre pour qu’il puisse donner des cours d’anglais, bref, le fait entrer dans sa vie au point de le séduire. Brian semble coucher avec elle par pitié.

Mais à peine en couple, la frivole Sally part à la conquête de Maximilian, un très riche aristocrate qui trouve Sally et Brian distrayants. Il les arrose de cadeaux de valeur, leur fait miroiter un voyage en Afrique, couche avec les deux, puis s’en désintéresse.

L’une des scènes les plus marquantes du film est celle qui voit le trio revenir à Berlin du domaine de Maximilian. Maximilian explique en quoi les nazis, bien que n’étant qu’une bande de voyous, sont utiles pour endiguer les communistes.

Une fois les communistes vaincus, des gens comme Max remettront les nazis à leur place.

Mais tandis qu’ils sont attablés à une brasserie en plein air, un jeune blond magnifique se met à chanter. C’est d’abord un classique du folklore romantique allemand, avec des cerfs, des forêts, le Rhin et des jeunes filles… Et puis on se rend compte que le jeune homme porte l’uniforme des jeunesses hitlériennes. La chanson se fait plus martiale et déchire l’air d’un refrain strident que pratiquement toute l’assistance se met à entonner avec lui ; « Demain nous appartient ». « Alors, vous pensez toujours que vous pourrez les contrôler ? » demande Brian à Max ?

La chanson est délibérément kitsch, le produit calculé au millimètre de deux auteurs Juifs, et pourtant, c’est ce qu’il y a de mieux dans le film, ce qui paraît le plus sincère et le plus réel. La scène ne fait pas dans la nuance, c’est une démonstration lourde de la haine goy. Ces nazis hollywoodiens sont supposés être sinistre et repoussant, mais ils sont infiniment plus sains et attirants que les troubles et décadents Max et Brian, bien plus que n’importe quoi sur la scène du Kit Kat Klub.

L’histoire d’amour la plus sincère est crédible dans Cabaret est celle entre un homme d’affaires ruiné, Fritz Wendel, et une héritière juive, Natalia Landauer, qui se sont rencontrés par l’intermédiaire de leur professeur d’anglais, Brian.

Fritz fait la cour à Natalia, mais il y a un hic, les relations entre Juifs et Gentils n’ont pas la cote en Allemagne. Mais Fritz a une porte de sortie. En réalité il est juif. Simplement, il se faisait passer pour un chrétien parce qu’une fois que vous faites partie de la vaste majorité dans une société individualiste, les gens vous remarquent, vous invitent dans les soirées et font affaires avec vous. C’est un grotesque travestissement de la vérité. Les cryptos Juifs ne perdent pas le contact avec leur communauté. Tout l’intérêt d’avancer masqué, c’est de profiter des avantages d’être membre des deux communautés. Dès que Fritz a avoué à Natalia qu’il était un apostat et qu’il avait trompé tout le monde, elle a naturellement accepté de se marier avec lui.

Cette histoire est là pour nous faire chaud au cœur, mais les gens de bonne moralité trouvent ça assez bizarre et plutôt répugnant.

La relation de Brian et de Sally connaît une fin moins heureuse. Sally est enceinte. Peut-être que c’est Brian le père de l’enfant. Peut-être que c’est Max. Pour rien au monde Sally n’oserait demander à Brian de payer pour l’avortement. Elle met alors en gage le manteau de fourrure que lui a offert Max. Brian voit les choses autrement. Il lui propose de se marier. Il lui est égal que l’enfant soit de lui ou de Max. La décadence ne lui semble plus si divine. Berlin, c’est l’enfer. C’est une course de rats à la poursuite de plaisirs vains. Brian voit le mariage et la paternité comme une chance pour lui et pour Sally d’en réchapper et d’avoir une vie normale. Il enseignerait à Cambridge. Peut-être y aura-t-il d’autres enfants.

Sally est touchée que quelqu’un veuille bien passer sa vie avec elle. Mais le mariage impliquerait des changements : la fidélité pour commencer, la sobriété ensuite, et puis un amour désintéressé pour ses enfants. Elle pourrait à la rigueur parvenir à adopter certaines des vertus sociales indispensables pour vivre dans une communauté normale. Mais le plus gros changement serait d’abandonner son rêve absurde de devenir une vedette de cinéma. Sally y réfléchit un moment, puis s’éclipse et avorte en secret. Certains y verront une femme de caractère indépendante à la poursuite de sa carrière ou quelque chose comme ça. Et ils applaudiront. Les gens sensés comprendront qu’en fin de compte, l’hédonisme et l’individualisme ne sont rien d’autre qu’un culte nihiliste de la mort.

Brian, bien sûr, est horrifié, mais sans doute réalise-t-il aussi qu’il l’a échappé belle parce que Sally Bowles ne changera jamais. D’ailleurs, qui voudrait avoir des enfants avec quelqu’un à l’apparence et à la personnalité aussi trouble ?

C’est la meilleure morale qu’on puisse tirer de cette histoire, mais les seuls qui pourraient l’exprimer dans Cabaret sont les nazis honnis.

C’est la meilleure morale qu’on puisse tirer de cette histoire, mais les seuls qui pourraient l’exprimer dans Cabaret sont les nazis honnis.

Brian rentre en Angleterre et Sally revient au Kit Kat Klub où elle chante son titre final, “Cabaret,” dans lequel on apprend que « la vie est un cabaret mon vieux » et que sa vieille amie de coloc, Elsie, une catin morte de boisson et de drogue était « le cadavre le plus heureux qu’elle n’ait jamais vu ». Puis Sally jure que plutôt que d’avoir une vie normale, « quand je partirai, je veux que ce soit comme Elsie ».

C’est ouvertement une célébration du nihilisme. Ça ne manque pas de sel dans la bouche de la fille de Judy Garland retrouvée morte sur le siège des toilettes, elle avait 47 ans, après une vie à abuser de l’alcool et des calmants.

Liza Minnelli elle-même est devenue une vieille ridée, mais on peut se demander combien de vie ont été brisées à cause de son esthétisation du culte de la mort.

Cabaret s’achève sur une autre chanson et danse de Joel Grey. Sur les dernières images, on voit un reflet déformé de l’assistance dans lequel on aperçoit des SA. Sont-ils là pour s’encanailler tout en ayant l’air de dénoncer le spectacle ? Où sont-ils là pour faire place nette ? Sans doute un peu des deux. Bien sûr, le réalisateur veut que nous portions le deuil de la république de Weimar. Mais le spectateur sain voit quelque chose de totalement différent, un message que Goebbels lui-même aurait approuvé : c’était Weimar la maladie et les nazis le remède ; pas l’inverse.

Trevor Lynch, 1er juillet 2019

Source : unz.com, Traduction : Francis GOUMAIN

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV

Tout à fait d’accord avec votre analyse… qui avait été la mienne sitôt le film paru. Les « promoteurs » du film qui ne devaient pas porter les mêmes lunettes que nous étaient incapables d’imaginer une tout autre lecture de leur mélomédiocre à l’eau de rose venue des schtetl d’outre Vistule…