- Accueil

- Actualité

- Nationalisme

- Culture

Trending Tags

- Édition

Trending Tags

- Nos évènements

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV- Boutique Jeune NationNouveau !

- Accueil

- Actualité

- Nationalisme

- Culture

Trending Tags

- Édition

Trending Tags

- Nos évènements

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV- Boutique Jeune NationNouveau !

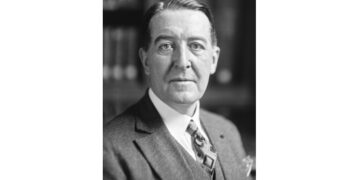

4 juillet 1940 : de Gaulle condamné et recherché pour insoumission, désertion et trahison

À la fin de l’année 1939, après le pacte germano-soviétique, le communiste Maurice Thorez était condamné à six ans de prison ; la raison de cette condamnation était que M. Thorez avait déserté l’Armée française. Quelques mois plus tard, c’était le tour d’un autre déserteur, le général de brigade à titre temporaire, le colonel de Gaulle, d’être inculpé pour ce motif mais aussi pour avoir trahi et refusé d’obéir en présence de l’ennemi.

Après la retraite des troupes britanniques en vue de leur évacuation du territoire français à Dunkerque qui entraîne l’encerclement de nombreuses unités françaises laissées derrière, de Gaulle fuit à Londres le 16 juin 1940 (l’armistice n’est pas encore signé, la France est toujours en guerre et cette fuite est une désertion face à l’ennemi en temps de guerre, acte pour lequel des dizaines de soldats ont été fusillés) , déçu de ne pas être nommé à un ministère plus important qu’un sous-secrétariat d’État à la Défense dans le nouveau gouvernement, proposé par le Maréchal Pétain.

Il déclare au général Edward Louis Spears : « C’est bon, ils ne veulent pas de moi ! Dans ces conditions je fous le camp à Londres ».

Le 22 juin, de Gaulle n’est plus général, Vichy le rétrograde au rang de colonel et il est « admis à la retraite d’office », par mesure disciplinaire.

Alors que l’attaque de Mers-el-Kébir est en cours du 3 au 6 juillet 1940 (attentat commis par la Royal Navy contre la Marine nationale, environ 1500 marins français assassinés par les Anglais auprès desquels de Gaulle s’est réfugié), le 4 juillet, celui qui s’auto-proclame « chef de la France libre » est jugé par contumace par 7 généraux réunis en Conseil de guerre au palais de justice de Toulouse. Il se compose des généraux Philippe, de Charry, Sivot, Lafontaine et Loubard.

Le gouvernement du maréchal Pétain ayant signé l’armistice franco-allemande, le Tribunal militaire de la 17e région de Toulouse juge l’ancien sous–secrétaire d’Etat à la guerre de l’ex-gouvernement Reynaud qui s’oppose au décisions du gouvernement de l’État français et aux conditions de l’Armistice, suite à son appel des 18 et 22 juin. Il est condamné à quatre ans de prison et 100 Francs d’amende pour « délit d’excitation de militaires à la désobéissance ». Il est également déchu de la nationalité française.

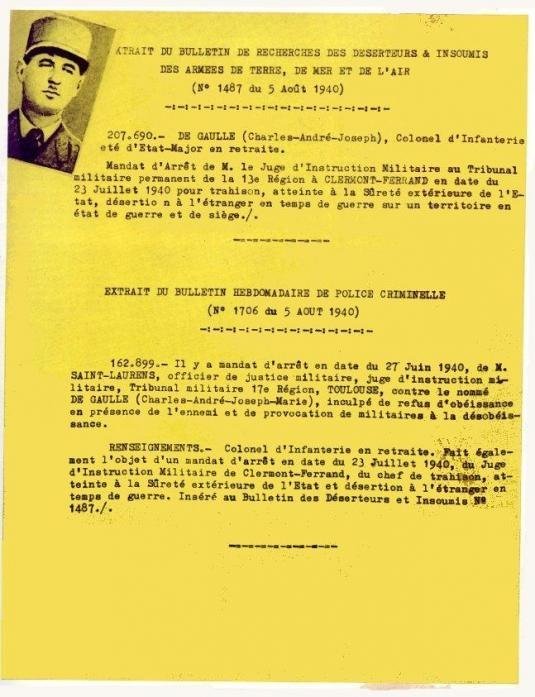

Peu après de Gaulle est également accusé de « trahison, atteinte à la sûreté extérieure de l’État, désertion à l’étranger en temps de guerre, sur un territoire en état de guerre et de siège ».

Le 2 août 1940, le Tribunal militaire de la 13e région siégeant à Clermont-Ferrand, présidé par le général Frère, « condamne par contumace le colonel d’infanterie breveté d’état-major en retraite de Gaulle, Charles, André, Joseph, Marie, susqualifié, à la majorité des voix, à la peine de mort, à la dégradation militaire, et ordonne la confiscation des biens meubles et immeubles du condamné ».

Une majorité « d’au moins cinq voix » sur les sept généraux composant le tribunal a notamment répondu « oui » à cette question : « Est-il coupable d’avoir […] entretenu des intelligences avec une puissance étrangère, en l’occurrence l’Angleterre ou ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la France, notamment en prononçant des allocutions radiodiffusées de nature à provoquer et favoriser un revirement d’attitude de l’Angleterre, et de la part de cette même puissance, des agissements nuisibles à la France ? »

Voici, ci-dessous, un « extrait du bulletin de recherche des déserteurs » de l’Armée française, daté du 5 août 1940.

En septembre 1940, se produira l’attaque de Dakar. Et sur un des navires britanniques agresseurs, se trouvait… le déserteur et traître de Gaulle avec son officier traitant britannique, Edward Spears. La Marine nationale réussit alors à repousser cette attaque en infligeant de lourdes pertes à la marine de guerre britannique, ce qui constitua une remarquable victoire navale française.

En 1945, Maurice Thorez, revenu de Moscou, s’auto-amnistiait et se faisait nommer ministre d’Etat par le chef du gouvernement, lui aussi auto-amnistié, Charles de Gaulle.

Pour aller plus loin :

Commentaires 10

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Articles populaires

-

Voyage au bout du judaïsme – Le juif Süss : film de propagande antisémite ou peinture réaliste ? – Abbé Olivier Rioult

0 partages -

Philippe Loubière – Un homme dans sa plénitude

0 partages -

Leçons vénézuéliennes

1 partages -

Qui est Denis « White Rex » Kapustin du « Corps des Volontaires Russes » ?

1 partages -

C’est à l’Algérie de rembourser ce qu’elle doit à la France et non le contraire…

0 partages -

Les « sanctions » de l’Union européenne frappent désormais des Européens

5 partages

Lettre d’information

Rubriques

- Actualité

- Actualité française

- Actualité internationale

- Actualité nationaliste

- Agenda

- Boutique

- Cercle Drumont

- Ciné – Musique

- CLAN

- Conférences

- Culture

- Documentaires

- Economie

- Édition

- Entretiens

- Fréquence JN

- Guerre d'Algérie

- Histoire

- Idées

- Immigration

- Jeune Nation TV

- Livres

- Nationalisme

- Nature et environnement

- Nos manifestations

- Notre actu

- Presse

- Religion

- Santé-Médecine

- Science et technologie

- Seconde Guerre mondiale

- Vidéos

Savez vous qui faisait partie du tribunal militaire qui a condamné le Général de GAULLE ? Le Général FRERE. Il est devenu résistant par la suite, alors le grand Charles a passé l’éponge. Il a sa rue à Lyon et c’est au quartier Général FRERE que l’on faisait les 3 jours, quand le service militaire existait encore. Savez vous qui a voulu que le général de GAULLE soit plus lourdement condamné que les 4 ans décidés en première instance ? Le Général WEIGAND. Le Maréchal était tout à fait satisfait de la sentence de 4 ans, je suppose qu’il prenait en compte le fait que la guerre n’était pas terminée et qu’une guerre, et bien des fois, c’est pas celui qui semble avoir l’avantage à un moment qui finit par la gagner. Savez vous où j’ai appris tout ça ? Dans l’excellent livre WEIGAND l’inflexible de Max SCHIAVO. Il a aussi écrit une biographie de GAMELIN, mais je ne l’ai pas su tout de suite et j’ignore où me la procurer.

Momo, vous le trouverez sur le site Rakuten.

https://fr.shopping.rakuten.com

Plu le temps passe et plus la désinformation prend ses aises !

C’est ainsi que nombre de citations, naguère aisément accessibles sur internet, sont devenues peu à peu introuvables !

TELLE CETTE OPINION SUR DE GAULLE PAR WEYGAND :

« L’homme le plus trompeur et le plus malfaisant qui ait gouverné la France…/… et dont on comprendra un jour qu’il n’était qu’un imbécile ! »

SUR « DE GAULLE VISIONNAIRE » ET LA VICTOIRE SOVIETIQUE A L’OUEST

« On s’étonne de voir surgir au fil des pages un de Gaulle à la fois plus fragile et surtout moins habile et moins assuré qu’on le présente habituellement. Mais on ne l’imaginait pas se trompant aussi régulièrement et complètement. En septembre 46, il annonce « Un prochain gouvernement Thorez installé à Paris sous la protection de l’ennemi »…

Pierre Viansson-Ponté présentant dans « LE MONDE » le livre de Claude Mauriac « Un autre de Gaulle ».

De Gaulle ? Un clown médiatique qui a tout dit et son contraire… où à qui on a tout fait dire :

DE GAULLE ET L’OAS

« Moi-même, à leur place, j’aurais peut-être réagi comme eux…/… d’ailleurs, je vous le répète, si je n’avais pas été à la tête de l’Etat, j’aurais peut-être été dans l’OAS »

Michel Droit, page 219, in « Les feux du crépuscule », Plon, 1977.

L’aveuglement sur De Gaulle est tel en France qu’il sera à jamais impossible de démasquer ce traitre.

Dans le même style on a Pasteur en médecine, charlatan porté aux nues. Mais qui, donc est derrière tout ça? qui? Ils ne sont pourtant pas de la race élue?!…

Blackreptile…

Dénoncer l’imposture de serait rien si l’on n’en mettait pas en lumière à la fois les motivations, les complices et les bénéficiaires !

Où, sinon dans ce bulletin édité par ceux qui furent à la fois les principales victimes de l’imposture gaulliste mais aussi et surtout ses opposants les plus motivés, pouvait-on dénoncer les ressorts cachés de l’imposture gaulliste ?

Une imposture éhontée répondant à une motivation soigneusement dissimulée mais pourtant évidente dont nous sommes confrontés aux conséquences… Et dont voici l’explication :

Les gaullistes ? Comme l’explique le Président Le Pen dans le tome 1 de ses mémoires : ils n’ont jamais vraiment existé. Il est plus juste, écrit-il, de parler de RESISTANCIALISTES.

C’est-à-dire de ce parti de plus ou moins authentiques résistants, qui, dans la foulée des 105 000 assassinats pudiquement baptisés « exécutions sommaires », conséquences de la « libération », se sont précipités sous les lambris dorés des ministères, des préfectures, des mairies et autres palais de la République, persuadés de s’y goberger à vie, vu le prestige que leur chef avait gagné pendant quatre ans… derrière un micro !

Mais le problème… c’est que le pouvoir ne s’exerçait plus derrière un micro et que le chef dans lequel ils avaient placé tous leurs espoirs abandonnait sans lutter cinq ministères aux communistes et désertait ses fonctions en 1946, après 16 mois à peine d’exercice.

Imagine-t-on la déconvenue de ces nouveaux hauts fonctionnaires, députés, ministres, secrétaires ou conseillers d’Etat, préfets, sous-préfets, maires, commissaires qui, après avoir goûté à cette drogue qu’est le pouvoir s’en trouvaient sevrés du jour au lendemain, retournant à la vie ordinaire ?

Etait-il seulement envisageable qu’ils puissent avoir quelqu’autre objectif que de retrouver les honneurs, émoluments et privilèges dont ils venaient d’être privés ?

Mais il y avait pour cela une condition : que leur « grand homme » retrouve à tout prix son pouvoir et, bien sûr, le prestige qui en était la clef, même s’ils avaient à son sujet revu leurs illusions à la baisse !

D’où la complaisance de toute une coterie politique, médiatique, littéraire, vis-à-vis de l’indispensable mythe gaulliste qui allait permettre, à la faveur des événements d’Algérie, à ceux que Le Pen appelle les « résistancialistes » de retrouver les lambris dorés des palais de la République qu’ils allaient parasiter pendant plus d’1/2 siècle, sans autre souci que d’être à tout prix élus et réélus, quitte à appliquer trop souvent la politique de leurs adversaires, et quel que soit le prix à payer pour la Nation.

N’écrivez pas de Gaulle avec un petit de car contrairement, comme il aimait laissé à entendre, il n’avait rien de noble. Ce type était un fou à lier, un vrai mytho qui aimait tjs à se mettre en scène sans être sensible au ridicule, ce qui était sa force.

En 1916 il se rend aux Boches sans avoir opposer une réelle résistance, geignant que les allemands ne lui permettaient pas de garder son épée comme pour les autres officiers français, l’officier allemand lui rappela la raison: il s’était rendu sans honneur…

Témoignages sur une reddition honteuse :

« Au bout d’1/2 heure, j’ai vu apparaitre à la sortie du trou un vague tissu blanc, probablement une chemise accrochée à une baïonnette au bout d’un fusil. J’ai donc ordonné le cessez-le-feu. Quelques hommes sont sortis, et c’est alors que j’ai remarqué l’officier qui les commandait, tellement il était grand. Je me suis avancé vers lui. Il paraissait un peu hagard et chancelant. »

Témoignage du LIEUTENANT CASIMIR ALBRECHT qui reçut la lâche reddition de De Galle.

« Nous avons été encerclés et, sous les ordres de notre capitaine de Gaulle, nous avons été obligés de nous rendre »

Témoignage de SANSON DELPECH, Combattant sous les ordres du Capitaine De Gaulle.

Ces événements datés du 2 mars 1916, à Douaumont, mettent en évidence la couardise du capitaine Charles de Gaulle, commandant la 10ème compagnie du 3ème bataillon du 33ème Régiment d’Infanterie. Ils appartiennent à l’Histoire !