L’humanisme ouvrier du fascisme

L’engagement nuancé du fascisme envers les idéaux humanistes axés sur le travail, visant à atténuer le sentiment de séparation que les travailleurs éprouvent souvent vis-à-vis du résultat de leur labeur, représente un aspect complexe de sa philosophie économique corporatiste, rarement examiné. Cet aspect présente des liens intellectuels avec les idées fondatrices de Karl Marx, dont les fondements humanistes furent éclipsés par un discours matérialiste dominant, propagé par son collègue Friedrich Engels et par les autorités marxistes-léninistes ultérieures en Union soviétique. Pourtant, ils demeurent essentiels à la compréhension complète de ses propositions initiales.

Karl Marx et l’aliénation du travail

Marx soutenait que le travail, bien qu’étant une caractéristique fondamentale de la vie humaine, éloigne paradoxalement les individus de leur moi authentique. Ce qui pourrait être une voie d’épanouissement personnel se transforme en une nécessité pénible de survie. Cette vision contraste fortement avec les conceptions traditionnelles valorisant le travail comme un moyen de renforcer la dignité et l’identité humaines. Marx affirmait que la véritable expression humaine ne réside pas dans les limites du travail, mais dans des activités primaires et libres, hors du champ de la production. La vision communiste visait à résoudre ce paradoxe, en envisageant un monde où le travail ne serait pas une source d’éloignement, mais un moyen d’accéder à la véritable réalisation de soi et au développement humain.

« Premièrement, le travail est extérieur au travailleur, c’est-à-dire qu’il n’appartient pas à sa nature intrinsèque ; par conséquent, dans son travail, il ne s’affirme pas, mais se renie, ne se sent pas satisfait, mais malheureux, ne développe pas librement son énergie physique et mentale, mais mortifie son corps et ruine son esprit. Le travailleur se sent donc seulement extérieur à son travail, et dans son travail, il se sent extérieur à lui-même. Il se sent chez lui lorsqu’il ne travaille pas, et lorsqu’il travaille, il ne se sent pas chez lui. Son travail n’est donc pas volontaire, mais contraint ; c’est du travail forcé. Il ne s’agit donc pas de la satisfaction d’un besoin ; c’est simplement un moyen de satisfaire des besoins extérieurs. Son caractère étranger apparaît clairement dans le fait que, dès qu’il n’existe plus de contrainte physique ou autre, le travail est rejeté comme la peste. Le travail extérieur, le travail par lequel l’homme s’aliène, est un travail de sacrifice personnel, de mortification.

Par conséquent, l’homme (le travailleur) ne se sent librement actif que dans ses fonctions animales – manger, boire, procréer, ou tout au plus habiter et se vêtir, etc. ; et dans ses fonctions humaines, il ne se sent plus qu’un animal. Ce qui est animal devient humain et ce qui est humain devient animal. »

— Karl Marx, Manuscrits économiques et philosophiques de 1844

Les syndicalistes révolutionnaires : un humanisme centré sur le travail

Les syndicalistes révolutionnaires enrichirent le débat sur l’aliénation ouvrière en proposant un humanisme centré sur le travail, en rupture avec la perspective matérialiste de Karl Marx. Ils orientèrent le discours vers un éventail d’idéologies anti-rationalistes. Parmi celles-ci figuraient le vitalisme, qui souligne l’importance des processus biologiques dans l’essence de la vie ; le pragmatisme, qui considère les résultats pratiques comme la clé de la compréhension du sens, de la vérité ou de la valeur ; et l’idéalisme, qui soutient que l’essence de la réalité est soit mentale, soit immatérielle.

Adoptant une perspective psychologique de l’aliénation, ces syndicalistes postulaient que la solution ne résidait pas dans la transformation du tissu social, mais dans la prise en compte des expériences subjectives et des cadres mentaux de chaque travailleur. Antonio Labriola, penseur influent de cette tradition, soutenait que l’engagement des travailleurs dans la gouvernance et la prise de décision sur leur lieu de travail pouvait atténuer le sentiment d’aliénation lié à leur activité. En participant activement, les travailleurs développaient un sentiment d’investissement et de contrôle, luttant ainsi contre les effets déshumanisants de la production industrielle de masse et retrouvant le lien avec le fruit de leur travail.

« Le principe d’organisation capitaliste fait apparaître le capitalisme comme un patron et le capital comme une force intellectuelle de domination, c’est-à-dire comme quelque chose de transcendant au corps des travailleurs. C’est là le fait essentiel qui oppose les travailleurs aux capitalistes. Le capitaliste apparaît comme un patron et les travailleurs comme une masse d’esclaves. Puisque l’intelligence et le pouvoir d’organisation et de direction sont étrangers au corps des travailleurs, ces derniers apparaissent comme des automates aux mains du capital. »

— Arturo Labriola cité dans La Naissance de l’idéologie fasciste de Zeev Sternhell

Corporatisme et socialisme éthique

S’appuyant sur cette approche psychologique de l’aliénation, l’idéologie du corporatisme se développa comme un prolongement naturel, articulée autour de l’accent mis sur la productivité et le rejet des conflits de classes. Cette voie conceptuelle trouva un écho auprès d’intellectuels comme Henri de Man, connu pour son socialisme éthique. De Man se distança de l’accent marxiste traditionnel sur la lutte des classes, prônant une variante du socialisme profondément ancrée dans les valeurs morales.

Il adopta un point de vue élitiste et accorda une importance considérable aux dimensions psychologiques des structures sociales, ainsi qu’au rôle des directives morales pour cultiver une société socialiste fondée sur la coopération. Ses théories suggéraient qu’ancrer la réforme sociétale dans des considérations éthiques pouvait ouvrir la voie à un tissu social plus cohérent, minimisant les discordes et favorisant un engagement commun envers le bien-être collectif. Ses réflexions contribuèrent au débat plus large sur la reconfiguration des systèmes sociaux, non seulement par la restructuration économique, mais aussi en inculquant un sens de la responsabilité morale et de l’unité.

« L’infériorité sociale des classes ouvrières n’est due ni à un manque d’égalité politique ni à la structure économique existante, mais à une condition psychologique. »

— Henri de Man cité dans La révision « antimatérialiste » du marxisme comme aspect de la montée de l’idéologie fasciste par Zeev Sternhell

Giovanni Gentile et l’humanisme du travail

La philosophie selon laquelle le travail constitue un élément crucial du développement personnel et un aspect souvent négligé de la vie culturelle fut peut-être exprimée avec la plus grande éloquence par Giovanni Gentile. Il avançait que le domaine du développement culturel, traditionnellement réservé aux activités intellectuelles, devait être élargi à toutes les formes de travail. Selon lui, le travail n’était pas un simple moyen, mais un élément fondamental du développement personnel et collectif. L’activité de chaque individu contribuait à la culture de la société, enrichissant ainsi l’expérience humaine commune.

En affirmant que tout travail est une activité culturelle, Gentile éleva le statut du travail au-delà de la sphère économique, le considérant comme un vecteur d’épanouissement personnel et communautaire. Cette vision s’inscrit dans le principe humaniste selon lequel toute activité humaine, y compris le travail, peut contribuer à l’enrichissement de l’esprit et de la société. Ainsi, le travail transcende sa fonction économique pour devenir une forme d’art personnel et de contribution collective, chaque travailleur façonnant non seulement des biens ou des services, mais aussi son identité et la culture de la société.

« À l’humanisme de la culture, qui fut une étape glorieuse dans la libération de l’homme, succède aujourd’hui ou succédera demain l’humanisme du travail. Car la création de la grande industrie et l’accession du travailleur à la grande scène historique ont profondément modifié la conception moderne de la culture. Ce mot désignait autrefois la culture intellectuelle, et plus particulièrement l’art et la littérature ; il omettait de compter la vaste partie de l’humanité qui ne levait pas les yeux vers l’horizon libre de la culture supérieure, mais travaillait aux fondements de la culture humaine, là où l’homme est en contact avec la nature et travaille. »

— Giovanni Gentile cité dans La philosophie sociale de Giovanni Gentile par HS Harris

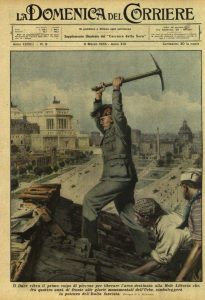

Le travail devait passer du statut de simple nécessité économique à celui d’art. Dans la vision fasciste de l’État, il devenait un moyen par lequel les travailleurs pouvaient atteindre la croissance et l’épanouissement spirituels. L’État était imaginé comme un lieu où le travail ne se limitait pas à la subsistance, mais ouvrait à un développement personnel et culturel. Cette réinvention visait à intégrer l’identité et la contribution du travailleur au tissu de la nation, créant un environnement où le travail était synonyme d’élévation.

« L’État ne peut plus être pensé comme l’État du citoyen (ou de l’homme et du citoyen) comme au temps de la Révolution française ; il est et doit être l’État des travailleurs. L’homme véritable, celui qui compte, est celui qui travaille, et dont la valeur se mesure à son travail. Car il est bien vrai que la valeur est le travail ; et la valeur d’un homme se mesure à la quantité et à la qualité de son travail. »

— Giovanni Gentile, Genèse et structure de la société

Sergio Panunzio et l’Empire du travail

L’État fasciste était conçu comme un bastion de la classe ouvrière. Comme l’exprima Sergio Panunzio, l’Italie aspirait à se transformer en un empire du travail, en contraste avec les empires monétaires des nations ploutocratiques comme la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Ce nouvel empire devait s’appuyer sur la valorisation du travail et du travailleur, plutôt que sur l’accumulation du capital. Le régime fasciste entendait redéfinir la grandeur nationale, en déplaçant l’accent de la richesse financière vers la dignité du travail et la force morale de sa main-d’œuvre.

« Panunzio a identifié la mission du fascisme comme étant la création d’un « empire du travail » corporatiste, organique, centralisé et autoritaire, conçu pour remplacer « l’empire de l’or » créé par les puissances capitalistes et ploutocratiques anglo-américaines avancées. »

— A. James Gregor, Les intellectuels de Mussolini

Dans cet Empire du Travail, la valeur du travail humain devait primer, et le rôle de l’État était d’assurer que le travail ne soit pas exploité, mais célébré comme moteur de la prospérité nationale. Ainsi, l’Italie se différencierait non seulement des sociétés capitalistes, mais bâtirait aussi un ordre social plus solide, où le travailleur n’était pas un simple rouage, mais un contributeur précieux au projet national.

Conclusion : le corporatisme comme humanisme ouvrier

En définitive, le cœur du corporatisme peut être compris à travers le prisme de l’humanisme ouvrier. Cette philosophie sous-tend la conception d’un État ouvrier qui cherche à transcender le rôle économique du travail, en s’attaquant au problème de l’aliénation. Le corporatisme prône une société où le travail est un vecteur d’épanouissement individuel et de cohésion sociale. Il vise à favoriser un sentiment d’unité au-delà de la seule production, l’État jouant le rôle de garant de la relation symbiotique entre le travail et la communauté. Grâce à ce modèle, la valeur intrinsèque et les contributions des travailleurs sont pleinement intégrées dans la structure économique et sociale.

« Quiconque ne voit dans le corporatisme qu’une conception économique ou une simple économie politique ne le comprend pas. Cette révolution économique parachève le développement spirituel de l’individu et de la société. »

— Benito Mussolini cité dans La Naissance de l’idéologie fasciste de Zeev Sternhell

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV

Article de fonds extrêmement pertinent et bien référencé. Merci.