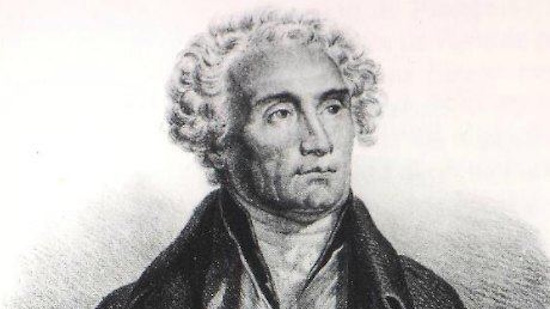

11 avril 1801 : décès d’Antoine de Rivarol

Antoine Rivaroli est né le 26 juin 1753 à Bagnols-sur-Cèze.

Antoine Rivaroli est né le 26 juin 1753 à Bagnols-sur-Cèze.

Il fait ses études au séminaire Sainte-Garde à Avignon, porte le petit collet [entre dans l’état ecclésiastique] grâce à la bienveillance de l’évêque d’Uzès. Mais il ne tarde pas à renoncer à cette appartenance ecclésiastique auquel sa famille le destinait pour choisir la carrière des Lettres.

En 1776, il se rend à Paris et fréquente les salons où son esprit brillant et polémiste fait merveille, mais lui attire très tôt de nombreux et virulents ennemis.

Sous la Révolution, Rivarol s’engage dès 1789 dans la défense de la Monarchie. Il est l’un des principaux rédacteurs du Journal politique et national de l’abbé de Castres. Le recueil de ses articles est publié plus tard sous le titre de Mémoires. Il collabore également aux Actes des Apôtres subsidiés par la liste civile.

« Il serait difficile de peindre la confuse et lente ordonnance de cette marche, qui dura depuis une heure et demie jusqu’à sept. Elle commença par une décharge générale de toute la mousqueterie de la garde de Versailles et des milices parisiennes. On s’arrêtait de distance en distance pour faire de nouvelles salves ; et alors les poissardes descendaient de leurs canons et de leurs chevaux, pour former des rondes autour de ces deux têtes coupées, et devant le carrosse du roi ; elles vomissaient des acclamations, embrassaient les soldats, et hurlaient des chansons dont le refrain était : Voici le boulanger, la boulangère et le petit mitron. L’horreur d’un jour sombre, froid et pluvieux ; cette infâme milice barbotant dans la boue ; ces harpies, ces monstres à visages humains, et ces deux têtes portées dans les airs ; au milieu de ses gardes captifs, un monarque traîné lentement avec toute sa famille ; tout cela formait un spectacle si effroyable, un si lamentable mélange de honte et de douleur, que ceux qui en ont été les témoins n’ont encore pu rasseoir leur imagination. » (Mémoires contre-révolutionnaires)

Rivarol attaque avec une ironie mordante les principes et les hommes de la Révolution française. En sens contraire de Voltaire, la contre-révolution a fleuri sous les plumes d’Antoine de Rivarol (avant même Burke), avec aussi Louis de Bonald, Joseph de Maistre ou l’abbé Barruel. Sans le corpus philosophique des plus célèbres contre-révolutionnaires, pour ainsi dire par aversion spontanée, Rivarol cible de ses joyeuses et féroces épigrammes les pompeux législateurs qui prétendaient donner une constitution à un pays déjà vieux de quinze siècles !

Le 10 juin 1792, il émigre passant à Bruxelles, Amsterdam, La Haye, Londres, Hambourg et Berlin. De Bruxelles, il fait paraître une Lettre au duc de Brunswick et une Lettre à la noblesse française et la Vie politique et privée du général La Fayette à qui il donna le surnom de « général Morphée », rappelant son sommeil du 6 octobre 1789 : des Parisiens montent à Versailles pour demander du pain à Louis XVI et la Garde nationale menée par La Fayette est en retard de sorte que les manifestants envahissent le château et obtiennent une entrevue avec le roi.

Son esprit léger, caustique, brillant fit de lui une gloire des salons européens. Ses bons mots ont fait florès dans tous les dictionnaires de citations.

Mais il est une autre facette de son personnage qui mérite autant d’attention : son goût passionné pour les langues (il traduisit L’Enfer du Dante) et singulièrement la langue française dont il forma le projet de rédiger un grand dictionnaire dont il publia à Hambourg, en 1797, le Discours préliminaire.

Il avait écrit également un brillant Discours sur l’universalité de la langue française, couronné quatorze ans plus tôt, en 1783, par le prix de l’Académie royale des Sciences et Belles Lettres de Berlin et qui lui valu une immense notoriété. Rivarol, après avoir examiné les différentes langues européennes (l’allemand « trop guttural et encombré de dialectes », l’espagnol dont « la simplicité de la pensée se perd dans la longueur des mots », l’italien qui « se traîne avec trop de lenteur », l’anglais qui « se sent trop de l’isolement du peuple et de l’écrivain ») conclut à une supériorité de la langue française de par sa proximité avec la structure même de la pensée rationnelle qui lui permet ainsi de prétendre à l’universalité.

« Ce qui distingue notre langue des langues anciennes et modernes, c’est l’ordre et la construction de la phrase. Cet ordre doit toujours être direct et nécessairement clair. Le français nomme d’abord le sujet du discours, ensuite le verbe qui est l’action, et enfin l’objet de cette action : voilà la logique naturelle à tous les hommes ; – voilà ce qui constitue le sens commun. Or cet ordre, si favorable, si nécessaire au raisonnement, est presque toujours contraire aux sensations, qui nomment le premier l’objet qui frappe le premier. C’est pourquoi tous les peuples, abandonnant l’ordre direct, ont eu recours aux tournures plus ou moins hardies, selon que leurs sensations ou l’harmonie des mots l’exigeaient ; et l’inversion a prévalu sur la terre, parce que l’homme est plus impérieusement gouverné par les passions que par la raison… » (Discours sur l’universalité de la langue française)

Il espère rentrer en France et est près d’y parvenir après le coup d’État du 18 brumaire, mais il tombe malade.

Rivarol meurt en exil à Berlin, le 11 avril 1801 et est enterré dans le cimetière de Dorotheenstadt.

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV

« En coupant la tête au Roi, on a fait de la France un cadavre. »

Rivarol