Les systèmes de formation des noms judéophores

Pour tous les peuples, l’onomastique n’est qu’une science, celle des noms propres, pour les Juifs, c’est une stratégie millénaire de survie et de mainmise sur la culture hôte.

Si on ne veut retenir que deux choses de cette longue étude :

1 – Décret Impérial du 20 juillet 1808, dit de Bayonne qui interdisait le port des noms bibliques, et des noms de ville.

2 – Le Tharbith ou l’usurier juif s’était phonétiqué en Trebitsch et mimétisé en Trévoux. Puis, ce nom de «ville» s’est identifié par mutations successives avec Dreyfuss qui veut dire «trépied»

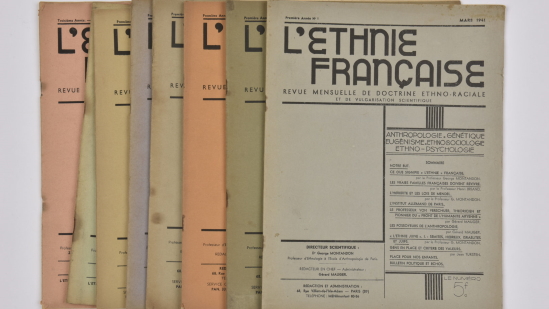

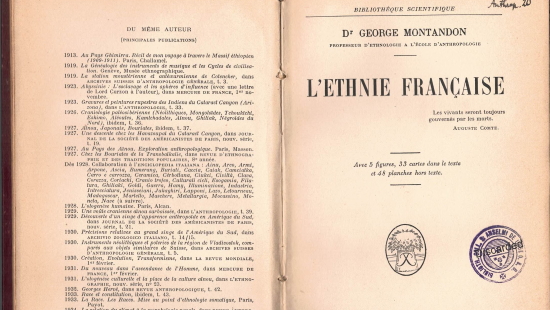

Nous avons eu l’occasion de consacrer dans le numéro d’avril de l’Ethnie Française quelques notes à la question des noms bibliques portés en France et, particulièrement, en Bretagne. Bien qu’elles gagneraient fort à être complétées, elles nous ont permis d’étayer fortement notre sentiment que les noms en question ne sauraient être considérés d’une façon générale comme spécifiquement juifs. Nous en dirons aujourd’hui autant de toutes ces gammes de pays et de villes, de fleurs, de métaux précieux et de gemmes dans lesquels on s’accorde généralement à voir des patronymes assurés par eux-mêmes de la prédilection d’Israël. Le mécanisme qui a présidé non à leur choix mais bien à leur formation est, presque toujours, tout autre. Puisque, comme nous allons essayer de le démontrer, nous nous trouvons en présence de purs homonymes mais prêtant volontairement à confusion. Ces noms sur lesquels un Juif ne se trompe guère sont, en effet, ou des traductions de noms bibliques ou des allégories ou des transcriptions rendues conformes aux phonétiques et aux graphies indo-européennes ou enfin le résultat de combinaisons littérales. Et quelquefois le résultat de la conjugaison de plusieurs de ces moyens. L’essentiel étant d’obtenir un nom qui sonne bien français ou allemand ou espagnol ou russe, etc. Les noms ainsi forgés ne sauraient être dits véritablement des «noms juifs» puisqu’ils peuvent ou auraient pu être portés par d’authentiques Aryens. On pourrait les appeler plus exactement des «noms dits juifs». Mais nous préférons nous inspirer du précédent du terme théophore» auquel Ernest Renan a donné droit de cité et leur appliquer celui de «judéophore» (c’est-à-dire portant juif).

Disons dès l’abord que les pages qui vont suivre constituent l’essentiel d’un des chapitres les plus importants de notre Précis d’Onomastique Judaïque que nous espérons voir bientôt paraître en librairie. Elles sont à leur place dans l’organe français de la doctrine ethno-raciale, dans toute la mesure où elles peuvent contribuer à répandre un point de vue indispensable à la véritable épuration ethnique de la France. La recherche de linguistique, générale mais fort spécialisée, que nous nous sommes assignée, a mis en évidence tant d’usurpation de noms authentiquement français et tant aussi de fantaisies confusives de toutes sortes, que nous sommes en droit de proclamer : l’œuvre séculaire et victorieuse du mimétisme juif résistera, dans son ensemble, à toutes les vérifications qui ne seraient pas fondées sur l’inventaire général de toutes les familles françaises. Une telle mesure, d’ailleurs, ne saurait être durablement combattue que par ceux-là dont l’extraction est ethniquement inavouable …

Sur quoi, il convient que nous portions dès l’abord à la connaissance du lecteur qui entreprendra de nous suivre au cours d’un exposé parfois aride, quelques remarques indispensables.

Les mots hébreux sont ou des racines trilittères (c’est-à-dire formées de trois lettres) ou des dérivés de ces racines. «Les langues sémites», nous dit le grammairien juif Mayer-Lambert, «ont pour caractère particulier que la racine des mots est composée uniquement de consonnes, les voyelles servant à indiquer certaines nuances de l’idée exprimée par la racine». Nous ajouterons que dans les langues dérivées en partie de l’hébreu biblique, – à savoir les dialectes yiddish (lituanien, polonais ou petit-russien), des Achkénazion et le ladino des Sépharadim, – le choix de ces voyelles indicatives des nuances est, d’une façon générale, et local et temporaire. Onomastiquement, nous avons le droit de ne pas en tenir compte et de poser le principe de l’indifférence vocalique, principe en vertu duquel, pour ne citer qu’un exemple immédiatement accessible, Cahen, Cohen, Cahun etc. sont exactement des homonymes.

Nous avancerons, aussi, le principe du dédoublement consonantique intéressant toutes les consonnes ponctuables et qui permet notamment les mutations du B et du V (Lœb = Lœv ou Lœw), du P et du F (Halpen = Halphen ou Halfen), de l’S et de la «chuintante» SCH (en slave SZ) (Salam = Schalam ou Szalam). Nous ne saurions nous étendre longtemps sur des remarques qui nous entraîneraient vite au-delà du cadre limité dont nous disposons. Mais nous estimerons en avoir, cependant, précisé l’essentiel si nous avons permis de savoir que, par le jeu des deux principes, Schopor (beau) pourra se retrouver sous les deux formes de Scheffer ou de Safir. Et lorsque nous aurons rappelé que des mutations consonantiques germaniques, ibériques ou slaves (elles transforment Dreyfuss en Treyfuss, Pollack en Bollack, Ginsburg en Kingsburg, Nandes en Mendes, Cahen en Cagan, etc.) et réciproquement entrent encore en ligne de compte, nous aurons conscience d’avoir à peu près éclairé notre lanterne.

Un philologue juif des plus connus, Léopold Zunz, auteur en 1836 d’un important travail sur les noms juifs «y montra par des exemples empruntés à tous les âges que les Juifs ont librement adopté les noms courants et populaires de leurs voisins dans toutes les parties du monde». Nous tirons ces lignes de la monumentale «Jewish Enciclopedy» (New York, 1906), laquelle s’esbaudit devant ce «tour de force» (en français dans le texte). Nous n’avions guère besoin de tels aveux pour savoir que ce n’est point d’hier que les Juifs se sont ingéniés à déguiser leurs noms de façon à les rendre méconnaissables aux yeux des «Goym». Et ceci, des siècles et des siècles avant l’ère chrétienne. Sans doute dès leur séjour en Égypte. Et très certainement dès le milieu du 5e siècle avant J.-C, au plein de la captivité à Babylone.

Plusieurs expéditions américaines se donnèrent pour tâche, à la fin du siècle dernier, d’explorer les ruines de l’antique cité de Nippur en Mésopotamie. Elles ont ainsi exhumé des dizaines de milliers de tablettes sur lesquelles s’est notamment penché un très savant orientaliste, Sidersky, lequel n’est sans doute pas, et pour cause, suspect d’antisémitisme et qui, pourtant, n’a pas hésité à conclure par ces lignes à tant d’égards si suggestives :

«Nous avons relevé, écrit-il, un grand nombre de noms dont l’origine hébraïque n’est pas douteuse. Ce sont ceux des Juifs qui s’assimilèrent dans leur nouveau pays en y prenant une part active commerciale … Les personnes mentionnées dans les tablettes étaient des contractants, des témoins ou des gens exerçant des fonctions publiques … L’étude de ces noms hébreux nous apparaît d’autant plus intéressante que, sauf quelques noms fréquents, ce sont des noms rares qui ne se rencontrent qu’une ou deux fois dans l’Ancien Testament».

Or c’est en considération de la présence de graphies théophores que Sidersky identifie comme hébraïques des noms dont l’origine était fort probablement indiscernable à la population autochtone de Nippur. Comme quoi l’Ecclésiaste est dans le vrai quand il affirme que rien n’est nouveau sous le soleil. Les Parisiens de 1941 ne sont guère plus fixés sur le judaïsme d’innombrables patronymes que pouvaient l’être les Nippuriens d’il y a deux millénaires et demi.

On sait que bon nombre de noms bibliques sont dits théophores parce qu’ils contiennent le nom du Seigneur. C’est ainsi que Raphaël signifie «Dieu guérit» et que Daniel veut dire «Dieu est mon juge». De l’avis autorisé d’Ernest Renan, le pronom de la troisième personne (El qui veut dire «ceux-ci») placée en finale d’un nom personnel désigne l’Éternel. Or, cet usage, dont on trouve constamment l’usage dans la Bible et dont Sidersky constate l’emploi chez les Juifs babyloniens, a été constamment observé. De très nombreux noms Juifs actuellement portés se terminent en L. Nous citerons au hasard ceux de Mandel, Lœwel, Raynal, Curiel qui sont respectivement les théophores de Man (diminutif de Menahem, le «consolateur», de Lœwen (le Lion allégorique de Juda), de Renen («celui qui chante»), de Curi («le chef»).

Écoutons maintenant ce que nous dit dans Inscriptions Chrétiennes de la Gaule Romaine, Edmond Le Blant, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, ancien directeur de l’École Française de Rome et qui fut au siècle dernier le maître incontesté de l’épigraphie française. Nous avons tenu à préciser ces titres officiels non comme une estampille d’infaillibilité, mais pour bien donner tout son poids à son témoignage à la fois catégorique et capital. «C’est, nous dit-il, un trait caractéristique dans les monuments juifs de l’Occident que la rareté excessive des noms d’origine biblique. Par une coutume qui s’est perpétuée, les Israélites ont substitué souvent aux appellations dont la forme eut accusé leur religion, des noms empruntés aux nations chez lesquelles ils vivaient. Parfois ceux-ci voilent pour les étrangers un vocable hébraïque qu’ils traduisent ou rappellent conventionnellement et que les Juifs doivent seuls connaître». Par ailleurs Le Blant note que, dans une inscription de Smyrne, le nom de Salomon se dissimule sous la forme grecque d’Eirenopoios qui veut dire lui aussi le pacifique ou le pacificateur. Le radical Salem a été interprété pareillement chez les Sépharadim par Paz (or pur) et Phoroth (fleuri), le fin du fin étant, en l’espèce, de faire d’une pierre deux coups. Kalonymos (le «nom favorable») a donné chez les Achkénazim les formes de Kalman et de Kuhlman, Baruch (c’est-à-dire le «Béni»), a été traduit dans toutes les langues et notamment en français par Benoît et Benoist, et en anglais pas Bennet, en italien par Benedetti. Hayem (la vie) est devenu Vital, Vidal, Vitalis etc. Uri (le «rayonnant») a donné Phœbus (d’où Philippe).

Il est significatif de constater que dès le Moyen Âge, les noms de Nathaniel, d’Isaï, d’Obadian et d’Elhanan ont été respectivement traduits par Theodorus, Dieulesalt, Serfdeu et Deudone. On voit par ces quelques exemples que la nécessité de la traduction a pu s’accorder avec le souci théophorique. Nous pourrions citer une multitude de formes translatives anciennes ou modernes si nous préférions nous étendre un peu plus longuement dans ces pages où l’espace nous est limité, sur un problème qui, lui, chevauche l’allégorie et la traduction.

De très nombreux noms bibliques (Jacobs en dénombra cent soixante) sont empruntés à la faune et aussi à la flore. Il était donc inévitable que fut posée la question du totémisme hébraïque. C’est ce que ne manqua pas de faire, dès 1870, Mac Lennan et, dix ans plus tard, Robertson Smith qui s’était inspiré des travaux de Sir James Frazer, l’instaurateur, dans l’Histoire des Religions de la méthode comparative. Il est sans intérêt que nous prenions ici parti dans le débat. Totémisme ou non, la fréquence même, dans l’onomastique judaïque, du lion, du cerf, du loup et de l’ours (Lœwen, Hirsch-Cerf, Wolff et Beer) fait intervenir un facteur allégorique, suffisant en l’espèce. Et d’autant mieux que les bénédictions prophétiques de Jacob-Israël (Genèse 49) et, à un degré moindre, de Moïse (Deutéronome 33) sont très explicites.

On apprend par la première que Juda est «le jeune lion», Benjamin «le loup qui déchire», et Nephtali «le cerf en liberté». Ainsi les noms de Lion, Lyon, Léon, Lœwen, etc., d’une part, Wolf et Wolff d’autre part et, enfin, Hirsch et ses dérivés, seraient simplement, si l’on s’en rapporte à une opinion bien souvent exprimée, la traduction des noms allégoriques d’animaux désignant trois des fils de Jacob. On pourrait ajouter que Dan étant le «serpent sur le chemin et la vipère sur le sentier» il conviendrait de lui adjuger les noms tels que Schlang [serpent en allemand], Schlinger, etc. Disons encore que, bien que Jacob ait désigné dans Isacchar un «âne robuste», on a prétendu faire état du «doublet» onomastique jadis assez fréquent Isacchar-Baer pour lui faire revêtir la peau de l’ours. Une clef si bien perfectionnée nous eût ouvert les grilles d’une assez belle ménagerie si tous les Baer, Beer, Ber, etc. avaient pu être mis au compte d’un des fils de Jacob. Mais ils viennent tout simplement en initiales de Bar (Ben Rabbi) et en finales Baruck (béni) ou encore de Bar qui veut dire pur.

Par contre on ne saurait douter que le symbole léonin soit bien l’apanage onomastique de Juda l’innommable. [voir l’annexe 1, la liste des tribus d’Israël]

C’est que les Juifs ne pouvaient guère porter en clair ce nom réprouvé sans s’exposer à de multiples inconvénients. Le vouloir seulement tenter eût été à certaines époques et dans certains pays se risquer à la plus périlleuse des provocations. L’obligation s’imposa donc à eux de le déguiser sous des allégories impénétrables aux Goym. La prophétie de Jacob leur en fournit deux dont ils s’emparèrent. Juda «lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau, il a les yeux rouges de vin». D’où la grande fréquence des noms en Roth [rouge] et dérivés. Mais, nous l’avons dit, il est aussi le «jeune lion». Et on trouve constamment dans la Bible des allusions au «lion de la Tribu de Juda». Aussi bien on voit que, dans la bénédiction de Moïse, Dan est un «jeune lion» et que Gad repose «comme une lionne». On sait encore que la tribu de Gad comprenait un clan du lion, les Arélites. C’est pourquoi la forme de Leon (pour Leo) est fréquente et ancienne. En France on trouve des Lyon, en Allemagne d’innombrables Lœwen, avec ou sans affixes (Heim, Berg et Stein sont parmi les plus fréquents). Et aussi des Lœden et des Lœbel. Il convient de noter que les mots hébreux Leb (cœur), Lobon (blanc) et le nom de Libni (fils de Gerschom et petit-fils de Levy) ont donné des formes presque identiques et qui peuvent être tenues comme coextensives. Mais aussi le mot hébreu Lobiya qui désigne le lion et dont les trois premières lettres peuvent être phonétisées par Lœw, peut avoir aussi donné directement toute la gamme des noms dérivés du Lœwen germanique, dont l’étymologie est d’ailleurs latine.

L’explication totémique étendue au cas de Benjamin – Wolff, ne laisse pas que de paraître assez probante. Du fait de l’évanouissement des dix tribus dont était composé le Royaume d’Israël, détruit par Sargon en 722 av. N.-S., les «Israélites» de nos jours ne sont guère que les continuateurs du Royaume de Juda, lequel comprenait les seules tribus de Juda et de Benjamin, avec, brochant sur le tout, des éléments de la tribu sacerdotale de Levv. Il est malaisé de savoir dans quelle mesure on doit tenir compte des «fils de Gad» qui furent recensés «du temps de Jotham roi de Juda (Chroniques V. 17) et de ceux d’Éphraïm et de Manassé qui résidaient à Jérusalem (id IX-3). Il semble que l’apport de ces Israélites dans le judaïsme doive être considéré comme secondaire bien qu’il ait pu laisser des traces onomastiques non négligeables. Toujours est-il que Juda et que Benjamin sont les deux piliers des restes du «Peuple Élu». Or le nom de Leon (lion) est fréquent chez les Sépharadim, traditionnellement issus de Juda, tandis que celui du loup (Wolff) ne se rencontre que chez les Achkénazim, lesquels revendiquent, eux, l’héritage de Benjamin. Néanmoins on ne saurait dire que Wolff soit toujours l’allégorie translative de Benjamin. Il semble pouvoir être aussi une phonétisation de Oulif qui signifie prince. C’est de la forme gothique de Wolff germanique, identique au norrois Ulf (prononcer Oulf) qu’a dû naître une de ces formes coïncidentielles que nous étudierons dans un instant.

On ne saurait, par contre, adhérer sans de fortes réserves à la version de l’équivalence de Nephtali et de Hirsch. Il faudrait tout d’abord qu’on nous apporte la preuve, historique ou traditionnelle, que d’importants débris de la tribu de Nephtali (une des provinces du royaume exterminé d’Israël) aient subsisté dans le royaume de Juda. Que des Juifs aient porté le nom de Nephtali, au même titre que d’autres se sont appelés des noms d’Isacchar, Zabulon, Manassé et autres chefs de tribu, nul ne songe à le contester. Mais on ne saurait tirer un argument décisif du fait que tel Nephtali ait changé son nom en Hirsch, puisque, nous l’avons vu, Isacchar a pu, très arbitrairement, se muer en Baer. En réalité Hirsch n’est autre chose que la phonétisation germanique de Horsch («il forge») dont le sens est sensiblement celui du Schmidt allemand ou du Fèvre (du latin Faber) français. Cette phonétisation s’est trouvé donner un nom coïncidant parfaitement avec un nom allemand. De même le nom français Cerf (lequel est fort ancien et se trouve sous la forme, qui semble à tort linguistiquement hybride, de Cerfbeer), n’est pas toujours, comme on le croit généralement, la traduction de Hirsch, mais bien la phonétisation soit de Saraph, le serpent allégorique de Dan, soit de Tsoref qui veut dire orfèvre.

Ainsi toute la théorie interprétative que nous venons d’étudier si succinctement est le résultat à nos yeux de l’application simpliste d’un principe exact en soi. Tout Juif observateur de la Loi connaît par cœur les vaticinations de Jacob-Israël, lesquelles ne peuvent pas rester sans influence sur le choix de toute une série de noms caractéristiques des origines tribales. Nous rappellerons d’ailleurs que si Totems il y a, ceux des Juifs n’étaient point uniquement animaux. Car la prophétie en question dit de Joseph (père de ces tribus d’Éphraïm et de Manassé, qui subsistèrent partiellement, on l’a vu, dans le royaume de Juda), qu’il est «le rejeton d’un arbre fertile» et que «ses branches s’étendent au-dessus de la muraille». Or, la gamme des noms à finales Baum (arbre [en allemand]) est particulièrement riche dans l’onomastique juive.

Aussi bien la transcription des noms des Juifs conformément à la phonétique et à la graphie du pays de leur établissement est un des facteurs les plus importants – on serait même tenté de dire le plus important – qui aient joué dans la formation des noms actuellement portés par les Juifs. Tous les noms en Rosen – dont les formes dérivées sont des plus nombreuses – ne se rattachent qu’en apparence au nom de la reine des fleurs. Ils proviennent du Ros hébraïque (l’exact équivalent du Ras éthiopien) qui désigne aussi bien la tête et le chef au même titre que le caput latin dont nous avons fait chef (dans les deux sens) et capitaine. Les noms de Meyer et de Mayer coïncident avec leurs homonymes allemands, lequel vient du major latin, les Juifs ayant transcrit sous cette forme le nom rabbinique Meir, qui signifie «celui qui éclaire», Mannheim est la transcription de Menahem (le consolateur), Gunzburg, celle de Gisbor (le trésorier). Tous les Apel, les Affel, les Apfel viennent d’Opel (noir). Nous pourrions multiplier de tels exemples. Disons simplement que nous avons dressé une liste de quelque deux cents mots hébraïques qui donnent le double environ de noms caractéristiques dont les variantes se chiffreraient par milliers. Il est curieux de constater encore que les noms portant à dérision et qui ont donné créance à la légende qui attribue leur origine à la malveillance des officiers d’état-civil, sont des transcriptions fidèles de noms hébraïques. Ash qui sert de préfixe ou de suffixes à tant de noms juifs s’il signifie «jatte» en allemand veut dire «homme» en hébreu. Saufer veut dire, en allemand, ivrogne, mais Sofer en hébreu désigne un scribe. Hunger ne signifie point le «famélique» ni non plus le «Hongrois» mais bien, tout comme Honegger, l’étranger. Quant à Sauerwein – vinaigre – une oreille juive y entendra Soher Vein, à savoir, le Marchand Intègre. Nous bornerons à ces quelques exemples les illustrations nécessaires à l’entendement d’un des principes fondamentaux de l’onomastique juive. Nous ne résisterons cependant pas à l’envie de citer encore un cas, mais particulièrement mirifique. S’il est un nom qui sonne «breton 100%», c’est assurément celui de Ker Boet. Que surtout l’on ne se récrie pas que vouloir le suspecter suffit à démontrer notre esprit de système. Car, enfin, nous avons sous les yeux la preuve officielle que ledit Ker Boet s’appelait, jadis, Kahn. Or tout hébraïsant à ses débuts s’apercevra que ce patronyme à consonance si parfaitement celtique signifie bel et bien en hébreu le bélie (ou le chef) qui terrifie.

Certains noms ont encore été adoptés par les Juifs – ce fut à leurs yeux le fin du fin – dans une recherche d’antiphrase qui touche véritablement au défi. C’est ainsi que celui bien connu de Goy (qui signifie exactement le Gentil, le non-Juif) a été, on ne saurait en douter, pris par des Juifs. Il a été porté notamment sous la forme de Gay ne serait-ce que par des Juifs tunisiens et traduit en allemand par Heide. De même le nom de Chrétien a été pris extrêmement souvent par des Juifs. Il suffit, pour s’en convaincre, de s’en rapporter aux annonces de changements de noms publiés par le Journal Officiel.

Quant aux noms qui paraissent toponymiques, ils sont souvent presque uniquement des phonétisations prêtant volontairement à confusion avec des noms de ville.

On sait que le double nom Lyon-Caen ne se réfère nullement à la métropole des Gaules non plus qu’au chef-lieu du Calvados. Il dissimule tout simplement le Lion de Juda en même temps que le Cohen [prêtre]. Le nom tristement célèbre de Dreyfuss est tenu pour certain comme une forme syncopée de Treviranus, nom porté par les Juifs expulsés de Trèves en 1555. Théodore Reinach y voyait lui une variante de Troyes en Champagne ou de Trévoux dans l’Ain. Or le nom en question qui paraît dès le XIVe siècle sous la forme de Trevaut, dérive en réalité – ainsi que Trebitsch – du Tharbith hébraïque qui signifie usurier. Le très vieux nom rabbinique de Corbeil signifie en hébreu le Bélier Chef. Crémieux viendrait, de l’avis de Gross, auteur de Gallia Judaïca, moins de la localité du même nom que du Carmi hébraïque, nom porté notamment par un des fils de Juda. Nobor, qui veut dire «pur», pourra donner indifféremment Navarre, Nevers, ou Novare. Samor (le gardien) se muera de même en Saumur ou en Semur. Spire est la transcription de Seper (beau) et Haguenau de Hagino qui signifie «droit», dans le sens «d’orthodoxe» (d’où sans aucun doute, «huguenot»). Quant à Paris (on trouve des Pariser à Tel-Aviv) il faut y voir Poros ou Phoros («il explique») nom porté par les membres de la secte déicide des pharisiens. Les noms de ville n’ont été choisis de préférence par les Juifs que dans la mesure où leurs éléments consonantiques coïncidaient avec une racine hébraïque. Nous n’avons voulu choisir à l’appui de notre affirmation que quelques exemples particulièrement typiques, sans quoi nous déborderions très vite le cadre de la présente enquête généralisée. Il convient néanmoins que nous insistions sur le rôle de certaines finales dans ce système particulièrement confusif. Berg et Burg sont des graphies de Baruch comme Heim l’est de Hayim. D’où le nombre considérable de noms tels que Durckheim, Bishoffsheim, Bernheim, etc., d’une part, de Kœnigsberg, Kingsbourg, Lemberg, etc., d’autre part. Nous avons déjà mis au compte de l’arbre de Joseph les finales en Baum. Celles en Wald, Felt etc., appartiennent à Pholet (sauveur), en Haus à Hos (compatissant), en Hausen à Hoson («le fort»), en Thal à Thal (hauteur), en Stern à Sauter (magistrat). Dans Stein on peut retrouver la notion d’opposition qui se trouve dans Soton. Les finales des noms allemands portés par les Juifs n’ont indubitablement point fait, dans la très grande majorité des cas, l’objet d’un choix arbitraire.

Il convient encore de signaler le rôle important de l’aphérèse (c’est-à-dire l’ablation de la première syllabe) combiné avec la finale Mann pour la formation de noms confusifs avec des noms de métier. Muel pour Samuel donnera Muhlman, Kob pour Jacob subira une mutation consonantique très régulière dans Kauffman (qui peut aussi être la traduction du Soher hébraïque), etc.

Ce n’est point seulement dans l’emploi des formes translatives ou allégoriques, de leurs dérivés ou de leurs combinaisons, qu’il faut rechercher les moyens auxquels les Juifs eurent recours pour se procurer des noms de tout repos. Il faut également tenir compte des méthodes purement cryptographiques, à savoir, d’une part l’usage des signes littéraux et syllabiques et, d’autre part, l’emploi des anagrammes complètes et partielles.

Ces acrobaties si directement utilitaires, répondaient en même temps à la prédilection que les Juifs ont de tout temps montrée pour la magie graphique dont ils ont été, sinon les inventeurs, du moins les grands initiateurs, à ce point qu’on peut dire qu’elle leur ait consubstantielle.

Les sociétés du type archaïque – et le ghetto ainsi que son prolongement moral, la synagogue, sont bien des immigrations croupissantes – sont restées trop proches des sociétés dites primitives pour ne pas être demeurées accessibles aux superstitions les plus communes aux groupes humains élémentaires. L’étroite interdépendance de l’objet – chose ou être – et du nom, la croyance aux maléfices nominaux (encore partagée par les adeptes de la magie, plus nombreux qu’on ne le croit dans nos sociétés civilisées), la crainte des envoûtements, ces pratiques vieilles comme l’espèce humaine, firent apparaître, de tout temps et sous tous les cieux, la nécessité du secret du nom. Les peuples, les tribus, les clans et les individus se complurent à avoir deux noms, l’un secret, l’autre à l’usage des étrangers. Ainsi les maléfiques se trompant d’adresse, en étaient pour leurs frais. Ce trait universel de la mentalité primitive a été constamment observé chez les Hébreux. Et le judaïsme post-chrétien n’ayant pas tardé à sombrer dans la magie littérale interprétative et ergoteuse à l’infini, toutes ses vingt-deux lettres, de l’aleph au tau, connurent de belles sarabandes. Il n’est point besoin d’être un apprenti sorcier pour avoir ouï parler des formules kabbalistiques dont le tétragramme et l’abracadabra sont les plus prototypes les plus connus. Comme l’ésotérisme le plus hermétique desdites formules a été tout de même galvaudé, on pourrait en citer bien d’autres. Mais nous n’avons point le dessein d’explorer des arcanes dont la connaissance n’est nullement nécessaire à nos présentes recherches. Il nous suffira de noter que les Kabbalistes attachent un sens secret et une vertu particulière à toute lettre et qu’ils en arrivent à compter celles de chaque livre de la Bible, puis la Bible tout entière, pour en découvrir les centrales, révélatrices à leurs yeux d’une signification cachée. Aux XIIIe et XIVe siècles, cette très grande époque du judaïsme ratiocinateur, de nombreux rabbins se consacraient encore à l’explication du «sens mystique des lettres et des racines kabbalistiques» – comme en témoigne toute une riche littérature. Il est fort significatif que c’est parfois dans les acrostiches finaux des manuscrits hébraïques que l’on découvre les noms déjà déguisés de leurs auteurs. Aussi bien toute la troisième partie de la Kabbale, le Themura, c’est-à-dire la Mutation, est-elle consacrée au système des combinaisons littérales. Depuis le haut Moyen Âge jusqu’à nos jours, tout le Talmudisme s’hypnotisa sur la danse des signes graphiques. Une des plus admirables eaux-fortes de Rembrandt constitue bien un document singulièrement révélateur de cette véritable psychose. Elle est connue, on ne sait pourquoi, sous le nom de «Docteur Faust». En réalité, le maître du clair-obscur, dont la technique, ce jour-là, s’est véritablement surpassée, a représenté un Juif de la synagogue, avec son bonnet et son châle rituel, contemplant d’un regard aigu l’apparition rayonnante du tétragramme tout encerclé de formules cryptographiques.

Sans doute convient-il de rechercher une des causes de cet instinct permanent du Judaïsme dans la morphologie même de l’hébreu écrit. Le système de flexion interne, par mutations vocaliques, des racines trilittères, le dédoublement phonétique de nombre des consonnes, et, enfin, la transcription «en miroir» de l’hébreu dans les langues européennes, tout cela a dû faire naître l’idée que les lettres étaient de leur nature vouée à tous les chassés-croisés. Pourtant la linguistique hébraïque étant essentiellement caractérisée par l’invariable ordonnance de trois consonnes des racines, c’est bien à un processus d’ordre magique qu’il faut en imputer la dislocation littérale.

De nos jours, cette méthode est celle à laquelle a le plus volontiers recours le Juif qui éprouve le besoin de déguiser le nom sous lequel il a été tout d’abord connu. Mais bien avant que son emploi s’en généralisât, un système tout différent fut surtout employé. On ne saurait le dire anagrammatique, car dans un tel cas les lettres doivent se retrouver toutes dans le nom forgé, non plus que cryptographique puisque ce terme s’applique à la substitution de chaque lettre d’un signe de convention. En réalité, nous nous trouvons en présence d’un système de «sigles», c’est-à-dire d’un groupe d’initiales.

On peut dire sans se tromper que beaucoup des noms hébreux les plus répandus ont leur «sigle». Et s’il nous faut donner des exemples probants, en voici déjà un qui, à lui seul, est triplement révélateur du mécanisme que nous avons entrepris de démontrer.

En 1605 vivait à Nuremberg un nommé Julio Conrado Ottone, qui de nos jours s’appellerait M. Jules Conrad Othon, c’est-à-dire de noms pour un tiers latinissime et pour les deux autres bien germaniques. Or, il se trouve que le susnommé est l’auteur d’une grammaire hébraïque, ce qui, ma foi, ne voudrait rien dire en soi, puisque nous-même avons eu la curiosité de nous pencher sur cette branche de la linguistique sémitique. Oui, mais voilà, cet homme était, aussi, rabbin. Alors, on doit tout de même préjuger qu’il appartenait bien à l’une des douze tribus.

Dans ces conditions, il convient que nous discernions les «sigles» qui furent complétés des phonèmes parasitaires nécessaires à la coïncidence du nom forgé avec un nom indo-européen, opération qui aboutit à la confection d’un nom «judéophore». En l’espèce, nous trouvons Judas, Cohen et Othoniel. Notre rabbin était connu dans sa communauté sous le nom de Jehudas Ben Cohen Othoniel.

Comme cet exemple probant a tout de même besoin d’être recoupé, nous noterons encore qu’en 1391 un talmudiste notoire, le Rabbin Leon de Bagnols n’était connu que sous le nom de Ralbag, que le célèbre Raschi n’était autre que Rabri Schalom Ben Isaac et que l’illustrissime Maimonide (Rabbi Moses Ben Maimon) fut révéré par la synagogue sous le vocable Ralbam.

B, initiale de Ben (fils), entre dans des combinaisons innombrables. Bach et Basch, par exemple, sont des sigles de Ben Ach ou de Ben Schalom. Mais il est encore plus fréquent dans la composition des sigles syllabiques. Le préfixe Bar (ou BR), correspondant à Ben Rabbi et que l’on trouve dans les Évangiles dans les noms entre autres de Barthélemy et de Barabbas, entre dans la formation d’une série considérable de noms juifs. Barnum, Bergson, et Berlitz signifie respectivement Ben Rabbi Naham, Ben Rabbi Gerson et Ben Rabbi Levi Tzadek. Quant à Brisac et à Bruhl, il faut y lire Ben Rabbi Issac et Ben Rabbi Hul (de Hul).

Notons encore que la finale TZ est l’abréviation de Tzadek qui veut dire juste ou de Tzibbour, le trésorier de la communauté. C’est ainsi qu’on retrouvera dans Katz, le Kohen Tzadek, c’est-à-dire le prêtre juste.

C’est précisément la vieille habitude de ce système de sigles littéraux ou syllabiques qui a mis en telle faveur chez les Juifs le port, comme patronymes, de nos noms de baptême. Presque tous y ont passé. On comprend que par à peu près Amschel soit devenu Anselme et qu’Isidore ait couvert tantôt Israël et tantôt Isaac. Mais on s’étonnera, et bien à tort, que si souvent la présence d’une même initiale ait paru suffisante aux yeux d’un quelconque «pollack» puisqu’au XIIIe siècle d’illustres rabbins en jugeaient de même! Et puis, quand on se décide à changer de nom, il est bien agréable de n’avoir point à faire gratter les objets qu’on peut avoir à son chiffre.

D’aucuns seront sans doute tentés de voir dans les lectures des «noms à sigle» des conjonctures bien souvent arbitraires. L’hésitation peut être, certes, de simple prudence dans le domaine d’une telle recherche, mais seulement lorsqu’il s’agit de donner avec certitude la clef d’un cas particulier. La même combinaison de sigles peut en effet s’appliquer à plusieurs noms. Pour traduire des combinaisons comme S.D.N., il fallait savoir qu’elle désignait la défunte assemblée genevoise, sans quoi on aurait aussi bien pu y voir le Syndicat de la Dentellerie du Nord. Mais dans les noms Juifs ainsi formés on ne se trouve pas, le plus souvent, en face seulement d’initiales. Il n’en reste pas moins que, pour éviter la lecture erronée de sigles coextensifs à plusieurs noms, des renseignements sur la date d’apparition du nom étudié et sur son lieu d’origine sont bien souvent fort nécessaire.

Un autre système de transformation de leurs noms a aussi été employé par les Juifs et dès une époque fort reculée. Le nom de Gordon, paraissant dès le XIVe siècle, qui vient de Gar (étranger) et de Dan (juge) et qui a été francisé en Gourdon est regardé en Israël comme une anagramme du nom de la ville de Grodno en Russie blanche ; preuve qu’on y connaît bien l’ancienneté d’un moyen de se déguiser qui d’ailleurs s’est surtout généralisé de nos jours. Les noms juifs anagrammatiques peuvent être simples (ex. : Weil, Viel, etc. pour Lewi), ou composés par l’adjonction de lettres parasitaires (ex. : Olivier). Pour nous en tenir en cas de Levy, nous noterons que dès 1523 nous avons trouvé la forme Weil, et qu’en 1685 un Manuel Levy prenait le nom de Valle. En 1696 un de Villages qui portait le sceau de Salomon était, sans aucun doute, un Levi. On peut dire qu’un grand nombre de noms français portés par les Juifs et qui contiennent dans un ordre quelconque les quatre lettres en question sont des anagrammes enrichies de Levi. Nous nous sommes assurés par la lecture du Journal Officiel du 13 décembre 1939 de l’exemple précité d’Olivier. Et nous n’aurons pas le sentiment de nous hasarder beaucoup en assignant une même origine à des noms tels que Virgile, Sylvestre, Horvilleurs et quantité d’autres.

Les Cohen et leurs dérivés ont fourni beaucoup d’anagrammes. Les noms commençant par Chen, Chan et, devant un P ou un B, Cham peuvent souvent leur être attribués. Mais c’est surtout dans leur cas qu’il faut se garder d’affirmer à la légère, puisque certaines racines hébraïques sont coextensives à ces anagrammes. Cham, par exemple, peut venir de Chaïm, forme allemande très fréquente de Hayim ou encore de Chem qui équivaut, par mutation vocalique, à Sem. Nous savons que le metteur en scène Cahen a anagrammatisé son nom en Chenal. Mais ce nom eut pu être aussi bien la forme théophorique de Schonn (rouge). De même Chantal peut être la traduction de Zamour ou de Schor (chanteur) autant que l’anagramme de Cahn. Nous pourrions citer beaucoup d’autres exemples de confusions possibles. Mais la fréquence de telles incertitudes ne saurait infirmer en soi le rôle important qu’il convient de reconnaître aux anagrammes dans la formation des noms portés par les Juifs. Pour ne pas abandonner tout de suite nos Cahn dans l’incertitude où nous venons de les plonger leurs avatars, nous noterons pour la pleine édification du lecteur que nous avons lu, de nos yeux, dans l’Officiel, qu’un d’entre eux avait décidé de s’appeler Christian. Son ancien nom juif est inclus avec toutes ses quatre lettres dans les initiales et les finales qui encadrent un Risti parasitaire.

Nous nous limiterons à quelques exemples notoires ou vérifiables de combinaisons anagrammatiques. Comment douter que le nom bizarre de Couyba, illustré par un ministre de la République, vient de l’hébreu Aboucaya (le conquérant), quand on sait que ce politicien signait du pseudonyme de Boukay. Un autre chansonnier, du nom de Dreyfuss, se mua en De Fursy, avant que de laisser tomber sa particule de fantaisie. André Levy s’était baptisé Arnyvelde. Charles Trenet s’appelle, on le sait, Netter, et Pierre Humble se dénomme Blum. M. Plantagenêt – ni plus ni moins – cache dans ce grand nom son vieux patronyme d’Engel, sans doute parce qu’il veut dire anglais. Enfin chacun peut s’assurer par l’annuaire du téléphone de l’existence d’un M. Nalpack – Kaplan dont le double nom est un aveu.

Qu’on ne se récrie point qu’il s’agit là de pseudonymes où toutes les fantaisies sont permises. Ceux-là deviendront facilement des patronymes d’état-civil. D’ailleurs le Juif ne saurait établir une telle distinction puisque son nom «ad usum goyi» est déjà un nom d’emprunt! Ses «pseudonymes» il les choisit méthodiquement et lorsqu’ils ne sont point des anagrammes ils n’en sont pas moins judéophores. Lajeunesse est la traduction de l’allemand Jung (de Jonek, le rameau tendre). Mauroy vient de Merea (ami), Hutin de Hoton (gendre). Et tout à l’avenant.

Il y aurait toute une longue étude à consacrer à ce fameux Décret Impérial du 20 juillet 1808, dit de Bayonne, dont l’importance fut si grande pour l’avenir de notre pays. Il n’est point douteux qu’il a puissamment contribué au «camouflage» des noms juifs, en soi si conforme à l’instinct et à l’intérêt des Juifs, et dès lors légalement systématisé. Il interdisait, en effet, le port des noms bibliques, et des noms de ville sauf en cas de possession antérieure notoire. Beaucoup de Juifs s’en tirèrent en modifiant l’emplacement des lettres composant leurs noms interdits. Ils eurent ainsi recours aux diverses combinaisons anagrammatiques que nous venons d’étudier rapidement. Mais d’autres aussi amputèrent leur nom. Les officiers de l’état-civil refusaient d’inscrire un Levy ou un Moïse, mais acceptaient sans sourciller un Levêque ou un Moine. D’autres, enfin, se contentèrent de garder l’initiale et la finale de leurs noms, d’ailleurs, dans le cas de Levy notamment, souvent suffisamment spécifiques. D’où tant de Lamy, de Lory, etc. L’essentiel était, pour reprendre la remarque d’Edmond Le Blant, de «voiler pour les étrangers un vocable hébraïque qui traduit ou rappelé conventionnellement et que les Juifs doivent seuls reconnaître».

Tous les systèmes si différents que nous avons dû résumer de façon si sommaire, – alors que chacun d’entre eux donnerait la matière d’une thèse de doctorat! – ont été employé ou bien seuls ou bien concurremment. Nous avons précisé, au fur et à mesure des présentes notes, que leTharbith ou l’usurier juif s’était phonétiqué en Trebitsch et mimétisé en Trévoux. Puis, ce nom de «ville» s’est identifié par mutations successives avec Dreyfuss qui veut dire «trépied» et qui, par anagramme, a donné De Fursy. Autre exemple : le Soher hébraïque et le Kob aphérétique de Jacob peuvent donner également Kauffman lequel sera traduit par Marchand ou «francisé» en Caufment. Dans le domaine de l’onomastique juive il faut s’attendre à se trouver constamment en présence de racines ou de termes coextensifs, ainsi qu’à constater l’emploi simultané ou successif de différents systèmes en même temps que l’influence des lois linguistiques fort diversifiées. Le chercheur est néanmoins en mesure de dégager les principes généraux et d’établir des «cas-types» bien déterminé. Pour le reste, c’est fort souvent qu’il se trouvera en présence de noms que pour emprunter aux héraldistes un terme qui fait bien notre affaire, nous appellerons «à enquerre» (à enquête).

Nous discernerons des «noms à enquerre» dans tous les patronymes de consonance française mais qui sont ou ont été portés par des Juifs, et dont le radical coïncide avec une racine hébraïque. Ces patronymes, tout conformes qu’ils puissent être à la graphie et à la phonétique de la langue française, ont cependant une contexture qui, dans l’ensemble, leur est spécifique. Mais le domaine des patronymes français a été, depuis un siècle et demi, si adultéré et abâtardi, que nos yeux sont habitués à des graphies et nos oreilles accoutumées à des sonorités qui eussent tout de suite paru fort bizarres à nos pères. Il ne s’agit point seulement des noms, comme on dit en «éternuement» ou «à coucher dehors», mais bien de ceux-là qui ont été forgés tout exprès pour donner le change et qui, aujourd’hui, en effet, le donnent bien. Un linguiste un tant soit peu versé dans une recherche si particulière, arrivera très vite à les dépister. Il devra dès l’abord tenir pour suspect tout patronyme qui n’était point porté notoirement chez nous avant la Révolution. Et comme dans leur grande majorité les familles françaises furent représentées par tout au moins un de leurs membres lors de la grande révision des armoiries nobles et bourgeoises de 1696, c’est par les tables alphabétiques des registres des généralités qu’on pourra souvent commencer une telle enquête qui ne saurait, d’ailleurs, se limiter au domaine purement onomastique. Dans la plupart des cas, en effet, seule la méthode généalogique permettra de conclure avec certitude.

Ce qui postule évidemment l’existence de cet Office de l’État-Civil Familiale dont nous avons ici même et depuis plusieurs mois préconisé inlassablement la création. Il est indispensable que puisse être vérifiées rapidement et sûrement, par la simple consultation d’archives tenues à jour, les ascendances et les origines de chacun. Quelles que soient les oppositions auxquelles puisse se heurter notre proposition, nous avons la profonde certitude de son aboutissement inévitable. Toute une législation a d’ores et déjà posé ce principe que des «preuves» ethno-raciales doivent être fournies par quiconque aspire à l’exercice de fonctions publiques. On ne saurait longtemps s’en tenir aux seules déclarations, fût-ce «sur l’honneur» des intéressés.

Armand Bernardini

Membre de l’Institut International d’Anthropologie

Transcription : Francis Goumain

Source : L’ethnie Française, Septembre 1941

Annexe Wiki : Liste des tribus d’Israël

Le décompte des treize tribus d’Israël correspond donc à onze fils de Jacob, auxquels il faut ajouter les deux fils de Joseph : Manassé et Éphraïm. La terre de Canaan est cependant divisée en douze territoires et non pas treize, puisque la tribu de Lévi n’a pas reçu de territoire ; quarante-huit « villes de refuge » furent en revanche attribuées à celle-ci, à raison de quatre villes accordées par chacune des douze autres tribus.

1 Tribu de Rubenfondée par Ruben

2 Tribu de Siméonfondée par Siméon

3 Tribu de Lévifondée par Lévi

4 Tribu de Judafondée par Juda (dont provient la dynastie du roi David)

5 Tribu d’Issacarfondée par Issachar

6 Tribu de Zabulonfondée par Zabulon

7 Tribu de Danfondée par Dan

8 Tribu de Nephthalifondée par Nephtali

9 Tribu de Gadfondée par Gad

10 Tribu d’Asherfondée par Asher

11 Tribu de Josephfondée par Joseph

1. Tribu de Manasséfondée par Joseph, père de Manassé

2. Tribu d’Éphraïmfondée par Joseph, père d’Éphraïm

12 Tribu de Benjaminfondée par Benjamin

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV

Dans une période de combat d’arrière-garde comme celle d’aujourd’hui, à laquelle notre peuple a de moins en moins de chances de survivre si nous ne mobilisons pas toute note intelligence et notre énergie, est-ce de ce genre de débat que nous avons besoin ?

En quoi est-il mobilisateur de lire, dans le 11ème chapitre du texte qui précède, que le nom de BENEDETTI serait, selon Edmond Le Blant, « un vocable hébraique que les juifs doivent seuls connaïtre » ? Ne suffit-il pas d’avoir étudié un peu le latin pour savoir que ce nom s’inscrit logiquement dans notre langage sans avoir besoin de prêt ou de loin d’influence juive ?

Zut ! c’est encore moi… Je voulais écrire de « près » et non pas de « prêt » . Mille excuses ! Ce salop d’Al Zheimer serait-il en embuscade ?

Une table Louis XIII peut parfaitement porter une menora, et c’est ainsi que Lyon-Caen devient judéophorique, avec Lyon qui évoque le lion de Juda et Caen qui est une déformation de Cohen.

C’est aussi comme ça que Benedetti, à son tour, est une table Louis XIII qui peut porter une ménora (à son corps défendant, bien évidemment).

Pour moi, lire ce genre de texte, c’est une renaissance, plus personne aujourd’hui n’est capable d’en faire autant.

Il s’agit de reprendre les armes là où elles sont tombées, et ici, ce ne sont pas quelques armes, c’est un arsenal.

Avec eux nous sommes entre la Scille et la Charybde, entre la Peste et la Colère . Mort garantie parce que nous sommes des lâches qui ne savent pas arracher de nos corps nationaux cette lie de l’Humanité.

S’il n y avait pas le Décret Impérial de 1808 , ke cancer risquait de proliférer grandement dans toutes les pores de

l’entité française.

A cause de ce Décret, le cancer s’est camouflé, mué, pour mieux nous tromper. Afin de boucher chaque pore de nos Institutions.

Au moins, nos Anciens, je les trouve courageux et patriotes d’avoir proclamé ce Décret afin de mener une action protectrice contre le Mal qui s’infiltrait de partout.

Une bonne purge

ethnique et religieuse s’impose partout dans nos patries Européennes.

Nous n’avons plus de temps.

A mon avis, les principaux coupables pour la situation d’aujourd’hui chez nous en Europe sont Jules César et Napoléon, car via les décisions et décrets ils ont émancipé notre pire ennemi. Au lieu de les faire périr à jamais . J’imagine souvent quel futur l’Europe aurait pu avoir sans ces Parasites : Blancs partout, minimum d’impôts, grosses salaires, villes propres , moralité Chrétienne exemplaire, Églises partout, vie sans la Peste ni Covid, prospérité généralisé ….et… Nations saines et heureuses !