Redécouvrir Brasillach en vers et contre tous

Pour plusieurs de nos lecteurs, il est désormais temps de regagner la fac et de s’installer, plus ou moins confortablement, sur les strapontins pour écouter des professeurs parfois blasés disserter sur ce qu’il faut savoir et ce qu’il faut penser. Ceux qui ont choisi les lettres se verront servir un salmigondis d’œuvres souvent insipides, choisies non pour leur qualité ou leur importance dans l’histoire de la littérature française, mais pour les valeurs qu’elles véhiculent, la vertu woke ayant remplacé le talent. Dans tous les cas, vous ne risquez pas de devoir acheter les œuvres de Robert Brasillach, dont le talent reste occulté par son engagement militant. Persona non grata, lorsqu’on en parle, c’est toujours avec la peur d’attraper la lèpre ou de ne pas le condamner assez vertement, histoire de faire étalage de sa propre vertu.

Mais lorsqu’on y pense, s’il n’est pas étudié à l’université, ce n’est peut-être pas si mal : l’analyse académique, réduite aux seules caractéristiques techniques, ressemble finalement à une autopsie. À force de charcuter, de peser et de soupeser, on passe à côté de l’essentiel : l’âme.

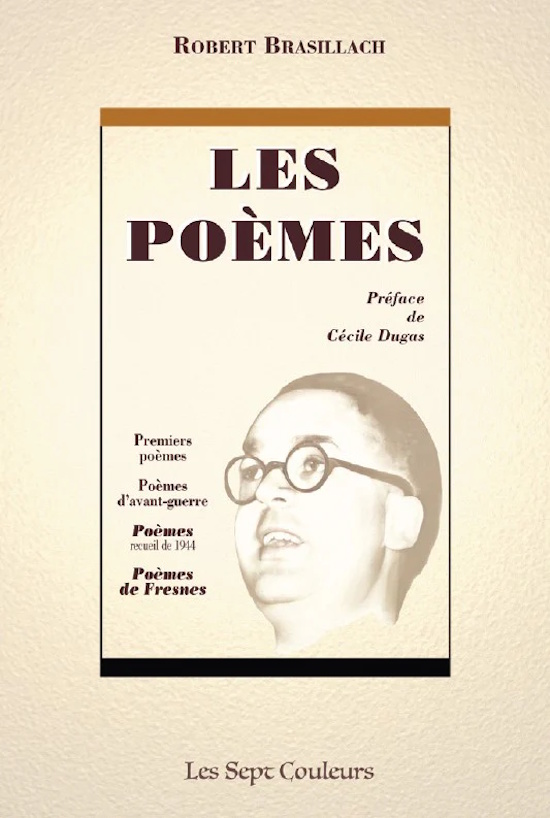

Cette âme, Robert Brasillach la révèle entièrement dans ses poèmes, réunis de façon exhaustive pour le première fois par les Sept Couleurs(1), maison d’édition de l’Association des Amis de Robert Brasillach que j’ai déjà présentée par le passé. Pour ceux qui connaissent l’œuvre de Brasillach, lorsqu’on pense poésie on pense inévitablement aux Poèmes de Fresnes, puissant testament versifié qui transmet au lecteur la douleur et la gravité du moment.

Il est clair que rien ne surpasse, en termes d’intensité, ces pages noircies avec la certitude de la mort. Toutefois, la poésie accompagna Brasillach tout au long de sa vie. Mieux qu’à travers ses romans, on suit son évolution dans ses thèmes et ses formes : de l’insouciance de la jeunesse à l’appel de la mort dans les vers écrits à Fresnes. Ces poèmes rappellent que, s’il perdit sa candeur, il demeura jeune jusqu’à la fin, refusant le cynisme et l’avachissement.

Cette évolution — je n’oserais dire cette maturité — se lit notamment dans le traitement de la mort : prise à la légère à 23 ans, elle devient, au seuil de sa propre fin, le symbole tragique des sacrifiés, de ceux qui, contrairement aux sages plus âgés, ne se résignent pas à l’inéluctable.

Dès l’âge de treize ans, Brasillach se mit aux rimes et accorda au poème une importance particulière : « le poème était le dernier, le plus haut terme de l’expression », écrivit-il. Certains ont nié sa qualité de poète, ce qui relève du délire dès lors qu’on se laisse porter par ces pages. Mais il fallait bien refuser tout mérite à l’ennemi défait : on ne pouvait lui reconnaître talent ou profondeur. Point de nuances : l’ennemi était tout noir, et Brasillach en faisait partie.

Brasillach ne fut certes pas le plus grand poète de la langue française, bien que Geneviève Puiseux le mette au niveau des Valery et Claudel, mais il fut l’un de ceux qui s’adressèrent directement à l’âme. Son éternelle jeunesse fit que l’écriture, et plus encore la poésie, ne fut jamais pour lui un exercice stérile ou un simple divertissement destiné à tester ses capacités de versificateur. Lorsque le jeune homme pressé se lança dans les rimes, c’était pour exprimer des émotions et des idées qu’il ne pouvait transmettre autrement. Cet appel de la poésie n’amoindrit en rien ses capacités ; contrairement aux « poètes » modernes à la Catherine Dorion, il respectait les règles de la versification, rappelant que la beauté repose sur un ordre et une harmonie assumés.

L’aspect profondément chrétien de son œuvre mérite également d’être souligné. Animé de la foi du charbonnier, cet élan transparaît dans ses poèmes, où l’espérance demeure l’une des vertus sans cesse exaltées par l’auteur.

On peut, à juste titre, considérer que se plonger dans un tel recueil constitue un geste d’insoumission, un acte de loyauté envers les nôtres. Mais c’est surtout un recul salutaire face au monde actuel, saturé d’instantanéité et d’écrans — dans tous les sens du terme. Tous n’ont pas la possibilité de se retirer dans les forêts pour refaire leurs forces à l’écart de la folie moderne ; ces pages offrent alors un équivalent spirituel, propice au « débranchement » complet, une retraite intérieure permettant de se replier pour mieux puiser son énergie.

(1) Dans les Œuvres complètes compilées par Maurice Bardèche, certains poèmes et inédits manquaient, contrairement à l’édition actuelle qui se veut définitive.

Robert Brasillach, Les poèmes, 2025, 306 pages, 24 euros, disponible sur Les Sept Couleurs

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV

C’est pour moi l’occasion de souligner qu’il y a « poètes » et « poètes », mais aussi « lecteurs » et « lecteurs » …

Car on ressentira toujours une différence entre ceux qui communiquent des émois virtuels ressentis depuis leur fauteuil et ceux qui ont vécu ce qu’ils écrivent dans leur chair !

De même que l’accès le plus intense à ces textes ancrés dans le réel n’est accessible qu’aux rares lecteurs ayant traversé les mêmes épreuves.

C’est ce qu’avait compris Jacques Sidos qui, embastillé comme Brasillach dans la même division de la même prison de Fresnes et, de plus, par le même De Gaulle, faisait lire ces « Poèmes de Fresnes » à ses codétenus, dans les années 1960 !

Ainsi nous suffit-il encore d’évoquer, 1/2 siècle plus tard, ces haut murs des Bastilles gaullistes, pour sentir murmurer dans nos âmes le fusillé du 6 février 1945 :

» Hier est proche d’aujourd’hui…

« Malgré nous nous sommes unis…

« Par l’espoir et par la misère…

Un espoir formulé par notre cher codétenu par delà les décennies :

» Si demain la vie est permise…

Mais, si la vie ne lui fut pas permise, c’est pour beaucoup à Jacques Sidos et à « Jeune Nation que nous devons d’avoir consacré la nôtre à défendre les valeurs évoquées par le supplicié du 6 février !