- Accueil

- Actualité

- Nationalisme

- Culture

Trending Tags

- Édition

Trending Tags

- Nos évènements

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV- Boutique Jeune NationNouveau !

- Accueil

- Actualité

- Nationalisme

- Culture

Trending Tags

- Édition

Trending Tags

- Nos évènements

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV- Boutique Jeune NationNouveau !

14 juillet 1816 : Naissance d’Arthur de Gobineau

Arthur de Gobineau naquit le 14 juillet 1816 à Ville-d’Avray, sa famille est issue de la noblesse de robe venant de Bordeaux. Son arrière-grand-père, Pierre Joseph de Gobineau, et son grand-père Thibaut Joseph de Gobineau ont exercé des charges à la Cour des aides de Guyenne et au Parlement de Bordeaux.

Son père Louis de Gobineau (1784-1858), cadet, eut une carrière militaire et avait des sympathies légitimistes, ce qui lui attira des ennuis. Il participa à l’évasion de Polignac et fut pour cela incarcéré à Sainte-Pélagie, d’où il fut libéré à la Première Restauration en 1814, et plus tard son fils sera renvoyé du collège royal de Lorient du fait, en plus de ses libertés prises avec la discipline, des sympathies légitimistes de son paternel. Sa mère, Anne-Louise-Madeleine de Gercy, eut pour père Jacques-Phillipe de Gercy, dernier directeur des fermes de Bordeaux, et pour mère une créole de Saint-Domingue.

Très tôt, Arthur de Gobineau fut attiré par l’Orient et plus particulièrement par la Perse, il apprit le persan et s’intéressa longuement à la civilisation perse.

Il fut l’auteur de 3 ouvrages :

Il fut l’auteur de 3 ouvrages :

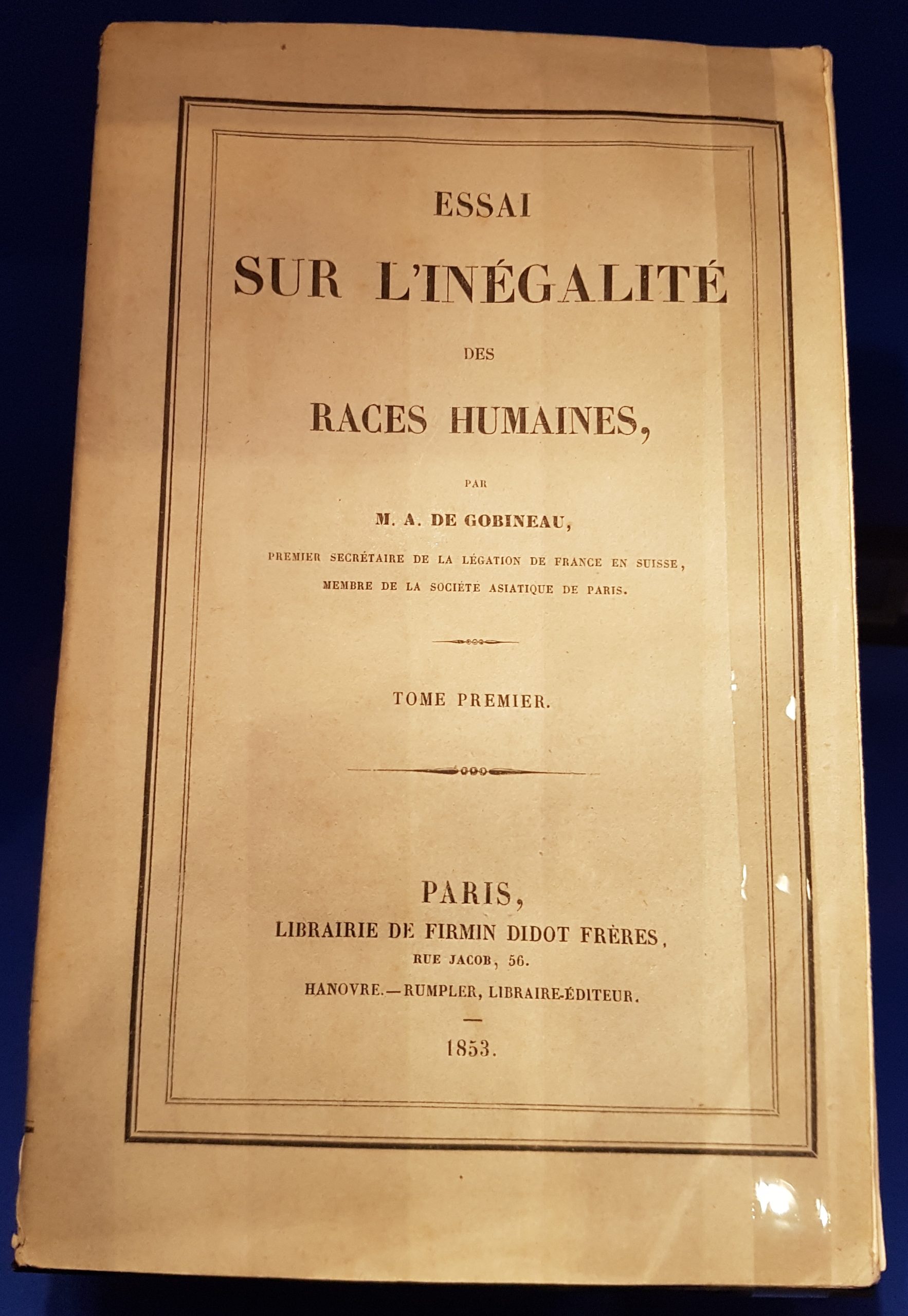

- Essai sur l’inégalité des races humaines, il fut rédigé de 1853 à 1855.

- Les Pléiades, roman paru en 1874, ouvrage pour lequel il reçut le prix Bordin.

- Nouvelles asiatiques, recueil paru en 1876.

C’est son premier ouvrage qui eut le retentissement et l’influence la plus importante et qui fait de lui la cible d’injures dans les régimes antiracistes, car l’ouvrage en question est considéré, en quelque sorte, comme le précurseur idéologique d’un « racisme », qui consiste à reconnaître l’existence des races et les inégalités qui existent entre elles. Il est avec d’autres comme Georges Vacher de Lapouge parmi les artisans pionniers du racisme scientifique inégalitaire.

Dans cet ouvrage, il y expose ses découvertes, la présence de populations européennes bien au-delà du Vieux Continent. En effet les populations aryennes, autrement appelées (Indo-Européennes), se sont répandues sur de vastes territoires comme en Perse ou en Chine actuelle.

Contrairement donc à ce que certains affirment, le racisme politique, comme doctrine, n’est pas une vision exclusivement anglo-saxonne et récemment arrivée en France avec le phénomène d’américanisation. D’ailleurs il s’agit, dans le cas de Gobineau, plus d’un constat que d’une idéologie et/ou d’une doctrine structurée.

Néanmoins, il est vrai que les écrits du comte Arthur de Gobineau et de Georges Vacher de Lapouge reçurent des réactions assez hostiles en France. Et, comble de l’histoire, ce ne fut pas la gauche républicaine qui fut la plus virulente au sujet de ce racisme scientifique, mais un certain Charles Maurras qui combattit les idées de Gobineau et Vacher de Lapouge. Au nom du « nationalisme intégral » il dénonçait le racisme en le nommant comme un « vieil ennemi intellectuel » et en l’associant à l’Angleterre et à l’Allemagne qu’il n’appréciait guère.

Les thèses de Gobineau eurent donc au départ une influence plus grande en dehors des frontières françaises. Ce fut notamment le cas en Allemagne, où ses idées furent dans un premier temps introduites par Richard Wagner et l’un de ses proches Ludwig Scheman, qui entreprit de traduire l’ouvrage de Gobineau. En plus de cela, il fonda en 1894 la Gobineau-Vereinigung (« Association Gobineau »), dont il fut le président jusqu’en 1920 qui eut un large succès.

Longtemps décriées par une science inféodée au dogme antiraciste devenu pilier des sociétés démocratiques post-Nuremberg, ses apports trouvent aujourd’hui, discrètement, mais concrètement une réalité. C’est notamment le cas en ce qui concerne les populations aryennes en Asie, qui y ont joué un rôle civilisateur.

Commentaires 4

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Articles populaires

-

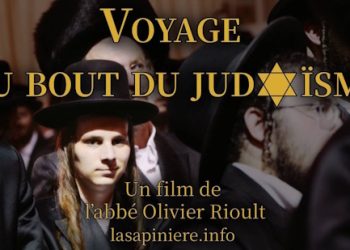

Voyage au bout du judaïsme – Le juif Süss : film de propagande antisémite ou peinture réaliste ? – Abbé Olivier Rioult

0 partages -

Philippe Loubière – Un homme dans sa plénitude

0 partages -

Leçons vénézuéliennes

1 partages -

Qui est Denis « White Rex » Kapustin du « Corps des Volontaires Russes » ?

1 partages -

C’est à l’Algérie de rembourser ce qu’elle doit à la France et non le contraire…

0 partages -

Les « sanctions » de l’Union européenne frappent désormais des Européens

5 partages

Lettre d’information

Rubriques

- Actualité

- Actualité française

- Actualité internationale

- Actualité nationaliste

- Agenda

- Boutique

- Cercle Drumont

- Ciné – Musique

- CLAN

- Conférences

- Culture

- Documentaires

- Economie

- Édition

- Entretiens

- Fréquence JN

- Guerre d'Algérie

- Histoire

- Idées

- Immigration

- Jeune Nation TV

- Livres

- Nationalisme

- Nature et environnement

- Nos manifestations

- Notre actu

- Presse

- Religion

- Santé-Médecine

- Science et technologie

- Seconde Guerre mondiale

- Vidéos

Avec l’intronisation très discutable de la prétendue « intelligence » artificielle, qui se réduit en fait, pour les observateurs objectifs, à l’évolution d’une technique électronique, on se heurte à une mainmise de plus en plus abusive du « politiquement correct » dans le domaine culturel.

Des vecteurs de cette censure qui ne dit pas son nom, tels ChatGPT, Gémini et autres, sélectionnent désormais à la fois ce dont vous débattez, la manière de le dire, l’accessibilité des sources et documents ainsi que la manière dont ils sont présentés !

Ainsi en est-il de Gobineau, de Vacher de Lapouge, mais aussi de Gustave Le Bon, auteur de « la psychologie des foules »… Les uns et les autres se voyant réduits à des « garants scientifiques de l’extrême droite » !

Sa thèse sur l’inégalité des races est complètement fausse et sélective. Il me semble qu’il ait oublié de parler d’une certaine race, à moins qu’il ne l’eusse englobé dans le génie des races supérieures. Il lui aurait été plus fondé de nous parler des inégalités humaines. Eh oui, il y a les beaux, les moins beaux et les très moches et même les bien amoches physiquement, intellectuellement, il y a aussi les bêtes et les très bêtes mais ils n’appartiennent à aucune race en particulier, c’est peut-être là que se situe L’égalité humaine.

C’est justement parce qu’elle est « sélective », et que toute l’évolution du vivant repose sur la « sélection naturelle », que l’inégalité est la base même de toute saine réflexion et que le mythe égalitaire est la stupidité la plus dommageable qui ait jamais été conçue !

Quant à l’inégalité des races, il suffit de consulter la répartition des quotients intellectuels sur la planète, et de se demander de quelle partie du globe proviennent tous les progrès scientifiques qui ont conditionné le mode de vie de tous les peuples, pour n’avoir aucun doute sur le sujet !

Mais quant à l’existence des « bêtes » et des « très bêtes », certaines interventions rémanentes sur ce site en confirment la triste réalité…