L’Hermione : grandeur et (nouvelle) décadence d’un pseudo mythe historique

On veut (ou ‟on doit” ?) maintenant trouver cinq millions d’euros (ou peut-être même dix !) pour ‟restaurer” cette imposture historique et technique déjà en péril au bout d’à peine six ans de service ! Lancée en 2015, la fausse Hermine risque de survivre encore bien moins longtemps que la ‟vraie” ! L’argent gaspillé pour bricoler cette ‟reconstitution” – dont la réalisation a traîné près de vingt ans – va manquer pour la restauration d’authentiques témoins de notre Histoire, aujourd’hui en péril, mais qui, eux, ne servant pas l’idéologie dominante, n’intéressent apparemment personne !

« En cale sèche depuis quatre ans aux Pays basque à cause d’un champignon qui a endommagé sa coque, la réplique de la frégate de La Fayette risque de ne jamais reprendre la mer faute de financement. Un appel aux dons est lancé. »

Apparemment ces champignons ne rigolent pas, mais soyons rassurés : on n’a pas encore réussi à incriminer le réchauffement climatique !

« Environ 10 % du volume des bois de L’Hermione sont touchés par ces champignon destructeurs. »

« À l’arrière de L’Hermione, les travaux de restauration se poursuivent depuis plusieurs mois. Au total ce sont 49 pièces qui ont été réparées sur un total de 54 qui le nécessitait. La société Asselin va mettre en place dans les prochains jours la 4eme barre d’arcasse. Cette pièce en bois a pour fonction de rigidifier la poupe du navire. »

« Les travaux se poursuivront pendant de nombreux mois encore à Anglet. L’Hermione est réparable mais il faut encore relever le défi du financement des travaux. La partie avant du bateau est celle qui demande désormais le plus de travail et de financements. Toute l’équipe de l’association s’applique à trouver les financements nécessaires. Pour permettre de continuer les travaux, de protéger la frégate des intempéries et des UV, une superstructure métallique de 1650 m² a été montée au-dessus de L’Hermione. Restaurer la coque de L’Hermione est un travail complexe puisque les zones atteintes par les champignons sont composées de vrais enchevêtrements de bois. De plus, il fallait réussir à retirer les pièces atteintes sans pour autant fragiliser le reste du navire. »

« Des experts parasitaires sont ensuite missionnés pour déterminer les espèces de champignons en place. Mesurer l’ampleur des travaux et définir un plan de bataille. “Les deux espèces, le polypore et le lenzite, s’étaient propagées principalement sur la voûte arrière. Elles ont atteint une dizaine de pièces de bois comme la courbe d’étambot, quatre ou cinq membrures et la carlingue (sorte de contre-quille intérieure)” ». (Voiles et voiliers)

Comme le souligne Guillaume Normandin :

“Le bateau a été mis à l’eau en 2014 mais la quille, quant à elle, a 25 ans. Et c’est un peu le temps prévu avant les plus grosses interventions, les plus gros changements”.

Bref, on n’est pas au bout !

D’autant évidemment que chacun rejette la responsabilité sur les autres :

« J’ai vu les problèmes sur les bois : des pièces tordues, pas assez séchées. On en a changé la moitié. L’association commandait des grumes. Mais une fois découpées, les planches n’étaient pas assez sèches », détaille-t-il. Selon lui, il existait aussi des problèmes structurels de construction : «Le pont fuyait. C’est une des principales sources du problème d’aujourd’hui : l’eau de pluie tombait au fond. Et comme les bordées, les planches qui constituent la peau externe de la coque, n’étaient pas assez serrées, il fallait mouiller le bois, ça rajoutait encore de l’eau douce au fond.»

Et là on croit rêver : Guy Ribadeau Dumas pointe la responsabilité de « l’entreprise Asselin qui fournit les bois depuis le départ, une entreprise de charpente en bâtiment qui ne connaissait pas les bois qu’il faut pour la construction navale » et « n’était pas assurée pour la construction navale », avec pour conséquence « des surcoûts ».

« C’est une accusation très grave », a répondu à l’AFP Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle depuis 2014 et lui aussi mis en cause par Guy Ribadeau Dumas en tant qu’ancien président du comité technique de l’association. (Le Figaro)

Sur cette photo prise le 17 octobre 2022 à Anglet, cette varangue, renfort transversal dans le bas de la coque, a manifestement pourri à cause d’une fuite d’eau douce. La peinture blanche écaillée n’a pas assuré la protection. On ne voit pas trace d’antifongique qui devrait ressortir en noir.

Aujourd’hui, l’association Hermione-La Fayette annonce même un nouveau devis de 10 millions d’euros pour soigner les champignons qui rongent sa coque.

Sauf qu’elle en connaissait la présence depuis 2007 et qu’elle n’a apparemment rien fait !

De jolies batailles judiciaires en perspective…

Une confrontation d’incompétents : on se croirait au cœur d’une bagarre d’experts énarques élyséens…

Paradoxe : au milieu de la panoplie d’anachronismes hurlants que revêt l’Hermione, la seule chose qui aurait pu avoir une justification aurait été le traitement des bois par des fongicides !

Un peu d’histoire… des frégates

L’Hermione, la première Hermione, inaugure au milieu du XVIIIeme siècle une nouvelle classe de navires de guerre : la « frégate de 12 » du nom du poids des boulets de fonte (ce qui donnera par calcul un calibre) des canons dont elle est équipée.

Elle est lancée en 1748 à Rochefort, portant 26 canons en entrepont.

Les frégates suivantes porteront presque toutes, en sus, 6 canons de 6 livres sur le pont, en plus de la batterie de 26 canons de 12 livres.

Plus d’une centaine de ces frégates de 12 seront lancées par les Français jusqu’en 1799. (A l’époque, il fallait donc moins de deux ans pour les construire !)

On y comptera :

– la Boudeuse, la frégate de Bougainville, lancée en 1766, qui, après ses célèbres périples d’exploration, sera impliquée dans la guerre d’indépendance américaine en capturant le 13 janvier 1779 le sloop anglais Weazel. Le 28 février, elle prendra possession de l’île Saint-Barthélemy et le 6 juillet 1779 et elle prendra part à la bataille de Grenade.

Durant la période révolutionnaire, la Boudeuse (re)capturera la frégate de 36 canons Alceste autrefois capturée par les Anglais dans le port de Toulon.

Elle finira peu glorieusement en bois de chauffage pour les boulangeries de Toulon en pénurie de bois en 1800.

– la Belle Poule (première du nom lancé en 1765) célèbre pour son combat contre le HMS Arethusa (ancien navire de course français du Havre « l’Aréthuse » capturé et incorporé rebaptisé Aréthusa à la flotte britannique) qui l’avait attaqué par surprise, en 1778.

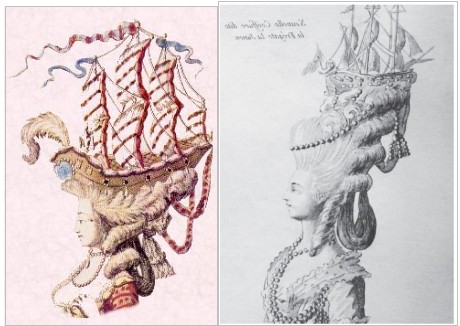

C’est ce combat qui marquera un nouvel élan violemment antibritannique et provoquera l’entrée en guerre de la France dans la guerre d’indépendance des États-Unis. C’est l’époque où à Versailles les dames de la cour arborèrent les coiffures dites « à la Belle Poule » ou « à la frégate »…

Capturée en 1780, la Belle Poule sera incorporée à la marine britannique, désarmée en 1798 et démantelée à Chatham en 1808.

– la fameuse Hermione, seconde du nom, lancée en 1777, celle qui transportera Lafayette en 1780…

On lui prête une vitesse maximale de 12 nœuds, ce qui en faisait l’un des navires de sa catégorie les plus rapides de l’époque.

Pour avoir une idée de son équipage, on peut se référer au règlement militaire chronologiquement le plus proche, celui du 1er janvier 1786 : l’équipage en temps de guerre doit être théoriquement de 270 hommes (et seulement 188 en temps de paix) : soit 6 officiers, 4 élèves ou volontaires, 30 officiers-mariniers, 20 canonniers (des troupes de marine), 4 timoniers, 131 matelots, 35 soldats (troupes de marine ou infanterie de ligne), 22 mousses, 9 surnuméraires et 6 valets.

En février 1782, la guerre bascule en faveur des insurgés américains que Louis XVI soutient, l’Hermione regagne alors la France. Elle accompagne une flottille en direction de l’océan Indien pour renforcer l’escadre de Pierre André de Suffren dans le conflit avec les Britanniques pour le contrôle du golfe de Bengale. La paix est cependant rapidement signée et le navire retournera à Rochefort en avril 1784.

En 1793, la France révolutionnaire se mobilise, à force de levées en masse, pour faire face à la Première Coalition, tandis que l’Ouest du pays s’embrase. La guerre de Vendée bat son plein avec ses atrocités, vidant les ports de marins et d’officiers, devenus hostiles à la Convention.

L’Hermione, amarrée à Nantes, reprend du service. Placée sous le commandement du récemment promu capitaine de vaisseau (et futur amiral) Pierre Martin, elle s’empare d’un corsaire puis est postée durant trois mois dans l’embouchure de la Loire pour appuyer les troupes républicaines contre les Vendéens.

Le 20 septembre 1793, dotée d’un équipage peu expérimenté, à peine sortie de l’estuaire de la Loire et par la faute d’un pilote local, la frégate se fracasse sur des rochers au large du Croisic, sur le plateau du Four.

On y repêchera son ancre d’une tonne et demi en 2005 !

Une fin peu glorieuse pour un navire de guerre à la carrière d’ailleurs plus qu’éphémère… (Une destinée prémonitoire ?)

Mais qu’importe, dans un certain imaginaire, l’Hermione, c’est le navire qui transporta Lafayette aux futurs USA et qui donc participe de l’indépendance américaine…

Et c’est bien cela, et seulement cela qui a motivé ce projet de reconstruction !

Une « réplique » qui multiplie les anachronismes pour célébrer une idéologie lourde : l’instauration de la première application de la politique maçonnique de la démocratie !

Et c’est cela, et rien d’autre, qui est célébré partout et par ‟tous” : l’Hermione est d’ailleurs dénommée par tous les médiateux « frégate de la liberté » !

Un peu d’histoire de … Lafayette

Né en 1757, Gilbert du Mortier de Lafayette est un jeune aristocrate à la tête d’une fortune colossale constituée des héritages cumulés de son père et d’un de ses oncles. Marié à 17 ans à Marie de Noailles, il est très soutenu par son beau-père le destinant au métier des armes : le marquis de Lafayette embrasse donc la carrière militaire.

En garnison à Metz où le comte de Broglie est gouverneur militaire, il décide, à la suite d’un dîner où il a rencontré des officiels anglais, de rejoindre les insurgés américains.

De retour à Paris à l’automne, il rencontre l’abbé de Raynal, et est reçu dans les salons parisiens (notamment celui de madame du Deffand) ainsi qu’à la loge maçonnique des Neufs Sœurs où il rencontre Voltaire, Benjamin Franklin futur vénérable de la loge, ainsi que John Paul Jones qui sera le héros de la marine des indépendantistes….

Il a 19 ans, il signe auprès de Benjamin Franklin son engagement en tant que « major général de l’armée des insurgés », et il finance de ses propres deniers, sur les conseils du comte de Broglie qui voit le projet d’un bon œil, un petit navire à deux mats, un senau1 armé de 2 canons et jaugeant 268 tonneaux, pour apporter des armes aux insurgés américains : rebaptisé « Victoire » il dispose de 30 hommes d’équipage.

Lafayette le charge de 6000 fusils.

C’est avec ce navire-là – à bord duquel il finira par embarquer après un épisode rocambolesque de fuite à travers la France et la mise en scène d’un faux départ pour l’Angleterre destiné à tromper les espions britanniques qui s’intéressaient à ses menées – que Lafayette part du port de Pauillac pour l’Amérique le 26 avril 1777. Il touche terre le 13 juin à South Inlet, près de Georgetown où les fusils seront vendus pour armer la milice de Géorgie.

C’est ce premier voyage emblématique de l’engagement de Lafayette, mais aussi de l’engagement de la France qui a approuvé ce projet qui devrait être célébré, d’autant que c’est celui qui marqua en son temps le plus l’opinion américaine : l’engagement personnel d’un jeune homme de 20 ans qui a financé de ses propres deniers l’aide qu’il a apporté aux « américains ».

Mais ce n’est pas ce qui importe aux yeux des idéologues démocrasseux modernes transnationaux.

Ce qui importe à leurs yeux, c’est de rappeler la campagne de propagande menée ensuite en France par Lafayette et ses amis maçons pour imposer les idées de cette démocratie tant célébrée ensuite par Tocqueville…

Les Français espéraient prendre ainsi leur revanche sur le règne colonial sans partage de la Grande-Bretagne (et ils s’étonneront de voir la Belle Poule attaquée par l’ex Aréthuse rebaptisée Arethusa, le 7 juin suivant !)

D’où l’importance donnée aujourd’hui au symbolique « voyage de l’Hermione ».

D’autant que l’escadre des six navires du futur amiral d’Estaing, envoyée en aide aux insurgés, n’avait eu que des résultats des plus mitigés (pour être gentil !) face à la flotte britannique…

Meyer écrivit à son sujet : « Colonel et corsaire, vice-amiral mais pas garde-marine, gentilhomme mais libéral, soldat et poète, d’Estaing n’a jamais réussi à se faire reconnaître par quiconque. Détesté des officiers de vaisseau, haï pour sa démagogie, peu aimé des Révolutionnaires, il mourut comme il avait vécu, en homme de contradictions. » [Guillotiné par la Convention]

En revanche l’action du corps expéditionnaire de Rochambeau, venu le 15 juillet 1780, s’avèrera déterminante.

La défaite britannique de Yorktown en Virginie (octobre 1781) marqua la fin de la guerre.

Les « patriotes » américains et leurs alliés français y ont remporté la bataille décisive contre l’armée anglaise du 18 septembre au le 19 octobre 1781.

Elle opposa les insurgés américains et leurs alliés français commandés par le comte de Rochambeau aux britanniques commandés par Lord Cornwallis.

Après 21 jours de combat, ce dernier se rend, avec le quart des forces britanniques engagées dans la guerre : la bataille de Yorktown a signé la défaite certaine de l’Angleterre.

La Chambre des communes se prononça pour l’arrêt de la guerre le 27 février 1782 et le Premier ministre britannique Lord North donna sa démission le 20 mars.

William Pitt s’en souviendra dix ans plus tard finançant la révolution française et faisant passer en France des écrits subversifs : « Mettons la France en république et les Bourbons ne seront plus à craindre ».

Savannah est évacuée par les troupes britanniques le 11 juillet 1782, Charleston le 14 décembre.

Les négociations s’engagèrent avec la Grande-Bretagne et un traité préliminaire fut conclu le 30 novembre 1782.

C’est surtout d’y souligner le rôle des sociétés de pensée et des loges maçonniques à Paris comme à Philadelphie dans cette affaire : le traité d’alliance fut signé le 6 février 1778 à Paris entre la France et les États-Unis, grâce à l’action diplomatique de Benjamin Franklin et de Lafayette.

Il importe d’y souligner le rôle des sociétés de pensée et des loges maçonniques à Paris comme à Philadelphie dans cette affaire : le traité d’alliance fut signé le 6 février 1778 à Paris entre la France et les États-Unis, grâce à l’action diplomatique de Benjamin Franklin2 et de Lafayette.

Le traité de Paris signé le 3 septembre 1783 mettra officiellement fin aux hostilités et consacrera la reconnaissance officielle des États-Unis, dont la frontière était portée au fleuve Mississippi.

Le traité de Versailles régla les contentieux entre la Grande-Bretagne et les alliés européens de l’Amérique.

La France, au-delà de son action localement militaire, a donc effectivement joué un rôle diplomatique déterminant dans la naissance des Etats Unis d’Amérique.

Un peu d’histoire de l’Hermione…

Là, l’enfumage le dispute à la démagogie…même sur le chantier naval !

Depuis 1997 la frégate était en construction dans une cale de radoube de Rochefort…

Elle ne sera finalement définitivement achevée et opérationnelle qu’en 2014 !

Il aura donc fallu près de 18 ans pour réaliser avec tous les moyens modernes, et l’assistance de la marine nationale, la copie (à coque boulonnée) d’un navire qui fut réalisé en 1777…en 18 mois à l’époque !

Et que n’a-t-on pas raconté sur les manœuvres effectuées en public « avec les techniques d’époque ». Au départ, il s’agissait – disait-on – de « recréer les conditions et les méthodes de construction navale sur un chantier du milieu du XVIIIeme siècle ».

Mais le chantier de l’Hermione, ce n’est pas du tout le chantier du château de Guedelon…

Très vite, en dehors des jours de visite, on y a remplacé les opérations de manutention par chèvres et palans par des…grutages, les débitages des bois ont été faits à la scie électrique, etc…

Bref, on aura mis plus de quinze ans avec des techniques ultra modernes pour “reconstituer” un navire en bois, construit plus de deux cents ans avant, en moins de 18 mois, essais compris ! Chercher l’erreur…

Mais si on a finalement accepté de conserver une coque en bois (mais en boulonnant les planches !), des voiles en lin et des cordages en chanvre, et si on a fait beaucoup de foin autour des forgerons qui ont redécouvert là l’art du maréchal grossier3, le reste s’avèrera beaucoup moins “folklorique” :

– Une double motorisation par diesel électriques

« Cet été, les groupes électrogènes de propulsion sont arrivés des Etats-Unis après une première traversée rapide de l’Atlantique Nord, directement depuis l’usine KOHLER. Ces groupes vont fournir l’énergie nécessaire pour les besoins électriques du bord mais surtout pour la propulsion. » (sic !)

« Malgré son imposante surface de voilure, la frégate a besoin de moteurs pour manœuvrer, entrer et sortir des ports, en cas de d’absence de vent en mer et surtout pour assurer sa sécurité en cas de forte tempête ou de calme plat à proximité de dangers. »

Chaque propulseur est alimenté par un générateur.

Les 2 groupes de propulsion KOHLER développent une puissance respective de 400 KW et de 300 kW.

Un groupe auxiliaire de 85 kW couvre les besoins courants.

Cette puissance permet une vitesse économique de transit à 7nd (12km/h) en utilisant 50% seulement de la puissance et permet d’étaler 50 nœuds de vent de face à 100% de la puissance totale.

Bref comme navigation traditionnelle à la voile en équipage, on fait mieux !

Car il ne s’agit pas du tout d’un « moteur d’appoint », à mettre en route en cas de problème, comme tous les voiliers école en ont, mais bien d’un équipement complet de motorisation auxiliaire, susceptible d’assurer l’autonomie de la motricité de ce bateau, s’affranchir des vents contraires, et surtout garantir le respect des horaires pour les retransmissions par les chaînes de TV !

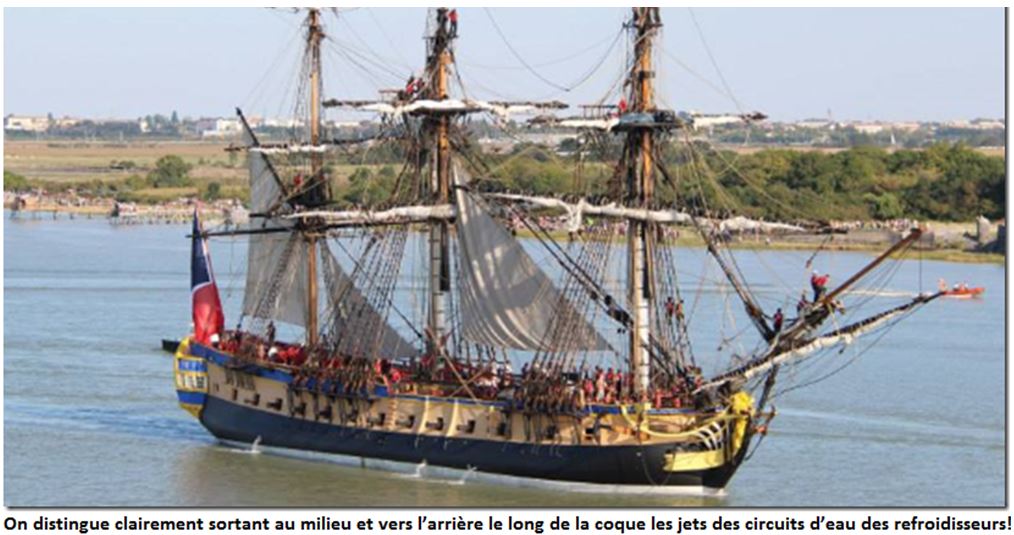

(Dans la salle des machines, les cuves à fuel apparaissent au fond à droite sur la photo)

Mais l’imposture ne s’arrête pas là !

– Le navire est entièrement électrifié !

– Le couchage est assuré en couchettes et non plus en branles4, avec tout le confort : eau courante, douches…

– Une cuisine ultra moderne a été installée… (Certainement aux normes : enfin quelque chose de respecté)

– Il y a même une assistance électrique sur les cabestans.

Ce n’est plus une ‟reconstitution historique‟, c’est le Club Med !

(Traduisons bien : à part le temps des prises de vue du journal télévisé, on hissera les voiles au moteur électrique ! Du coup on comprend mieux que l’équipage prévu, autrefois autour de 180 / 200 personnes, puisse être réduit sans inconvénient à 85 passagers dont les trois quarts sont des touristes “passionnés” qui vont jouer aux marins…et dont 1/3 de femmes…).

Il faudrait tout de même savoir ce qu’on veut faire, mais c’est transparent : d’abord célébrer la propagande idéologique maçonnique et apparemment cela n’a pas de prix !

Comme dirait Macron : « cela coûte un pognon de dingue ! »… Et apparemment ce n’est donc pas fini !

Voir déjà, alors que les navires avaient à l’époque une espérance de vie moyenne de quarante ans, que l’Hermione risque d’être désarmée au bout de 6 ans de service, cela laisse rêveur !

Le 18 avril 2015, après une escale rochelaise, l’Hermione avait précédé son départ pour les États-Unis, par un dernier mouillage dans la rade de l’Île d’Aix, pour y recevoir la visite du président de la République François Hollande. Elle rejoint les côtes américaines à Bodie Island (Caroline du Nord) le 31 mai.

La frégate fit une escale dans les ports de nombreuses villes de la côte américaine : la première est bien sûr Yorktown le 5 juin, puis viennent, Alexandria, Annapolis, Baltimore, Philadelphie, New-York, Newport, Greenport, Boston, et Castine. Après une escale canadienne à Lunenburg, et un passage à Saint-Pierre-et-Miquelon, elle revient en France métropolitaine le 10 août 2015 à Brest.

On la verra ensuite dans toutes les manifestations historiques :

Ainsi au printemps 2019, la frégate participera à l’Armada de Rouen, rassemblement nautique qui fête son 30eme anniversaire et ce qui coïncide avec les célébrations du 75eme anniversaire du débarquement allié sur les plages de Normandie le 6 juin 1944.

On la verra ensuite, associée au Belem, compagnon d’imposture maritime historique.

Donc depuis l’automne 2021, un grand carénage de l’Hermione a lieu au port de Bayonne à Anglet, pour procéder à des travaux de réparation, car il était, parait-il, techniquement impossible de réaliser une cale-sèche à Rochefort, le port d’attache de la frégate où pourtant elle a été construite !

Le port de Bayonne serait le seul port qui répondait aux besoins techniques et structurels actuels selon l’association.

Dernière minute : le devis des réparations est bien passé à dix millions euros… Pour l’instant !

Notes :

1 Le senau est un deux-mâts, gréé en voiles carrées, caractérisé par un grand-mât dédoublé. Il était utilisé autrefois dans le commerce et la marine de guerre à voile à son apogée au XVIIIeme siècle.

Celui qui nous intéresse a été construit en 1771 aux chantiers Chaigneau et Bichon à Lormont (lieu-dit Carriet), baptisé Comtesse de Richemond, pour Pierre Richet, armateur bordelais qui l’utilise pour trois voyages aux Antilles.

En 1775, il est vendu 25 000 livres au négociant Labat de Serène qui le rebaptisera Bonne Mère, et l’affecte à deux voyages pour la colonie de Saint-Domingue. Il est revendu, en février 1777, au négociant Louis Lanoix, et prend alors le nom de Clary avant de devenir La Victoire après l’achat par La Fayette.

La Victoire arrive sans encombre le 12 juin 1777 à Charleston, et ayant livré ses fusils, recharge une cargaison de riz pour Saint-Domingue. Mais le 14 août 1777, alors qu’elle quitte le port, elle est touchée par des navires anglais qui la coule dans la rivière de Charleston.

2 Benjamin Franklin reste la figure iconique principale de l’engagement maçonnique dans la naissance idéologique des Etats Unis et de la fameuse ‟Démocratie américaine‟ si chère à Tocqueville…

En 1998, des fouilles pratiquées dans l’ancienne maison de Londres de Benjamin Franklin (destinée à devenir un musée) ont révélé une pièce souterraine secrète contenant 15 squelettes, dont 6 d’enfants. Une étude médico-légale a montré que les os datent presque certainement de l’époque où Franklin se trouvait dans la maison londonienne où il a vécu pendant 20 ans. Plus de 2000 fragments d’ossements humains ont finalement été découverts…

« L’explication officielle la plus plausible n’est pas un meurtre de masse, mais une école d’anatomie dirigée par le jeune ami et protégé de Benjamin Franklin, William Hewson », comme l’ écrivit Maev Kennedy du Guardian en 2003 qui a aussi volé au secours de l’icône maçonnique.

Certes, incriminer l’Angleterre puritaine du XVIIIeme siècle pour laver Benjamin Franklin de tout soupçon de sacrifices humains, et en particulier d’enfants, est tentant mais personne ne soutiendra sérieusement qu’on en était encore à cette époque aux ‟balbutiements de l’anatomie‟….

Reste que laisser accréditer l’idée d’un Benjamin Franklin tueur d’enfants, voire précurseur d’Alister Crawley, ferait un peu tâche dans le décor onirique d’apologie maçonnique construit par les idéologues républicains…

Mais le mystère reste entier à ce jour !

3 Le maréchal grossier est un professionnel de la forge qui traite les grosses pièces, ce qui nécessite un savoir-faire particulier et un outillage spécifique. Il fabrique les cerclages des roues (embattage) pour le charronnage, les essieux, etc.

Rien à voir avec la maréchalerie classique dont la dénomination est réservée aux problèmes de ferrures des chevaux, ou des bœufs et avec la ferronnerie désignant le travail des pièces d’outillage, d’ornementation et d’architecture.

Certains ateliers se spécialisèrent dans les grosses pièces métalliques pour la marine comme les ancres et les chaînes, les pièces métalliques des affuts de canons, etc.

4 Rappelons que la taille des navires de guerre ne permettant pas de loger personnel et soldats en couchettes, sauf pour les officiers. Dur de jouer aujourd’hui au marin des XVIIIeme et XIXeme.

Ces personnels dormaient en hamac : le branle, déployé durant les quarts de repos dans tous les espaces disponibles. Les hamacs étaient attribués alternativement aux membres de chaque bordée, chaque groupe (tribordais et bâbordais) bénéficiant d’une demi-journée de repos. Ainsi, chacun pouvait se reposer à tour de rôle.

Il en est resté une expression aujourd’hui quelque peu surannée : « Branle bas de combat »… En cas d’alerte, la maitrise, pour faire lever plus rapidement les hommes de la bordée concernée, avait l’habitude de dénouer l’attache du branle…

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV

Excellent et intéressant

Mais pendant que l’on se balade dans l’imposture historique et l’évocation nostalgique des temps de force, le monde s’écroule autour de nous… !

On avait compris dès le début que le projet de reconstruction de l’Hermione était seulement politique et idéologique, dans le droit fil de la Révolution française via l’Indépendance américaine, avec Lafayette.

Mais voyez comme les choses sont étranges: un traitement anti-insectes (paraît-il…) est appliqué à l’ensemble de la charpente historique de Notre-Dame de Paris qui n’en avait pas besoin, et elle brûle. Et sur la charpente politique de l’Hermione, pas assez sèche lors de sa construction, on omet le traitement anti-fongique, et elle pourrit. Tout un symbole: celui de la France qui, depuis la Révolution, essaie de survivre entre l’incendie (volontaire) et la pourriture.

du MOTTIER (et non du Mortier) de Lafayette, non honni pour son attitude envers la famille royale une fois le départ de Versailles et son rôle dans les débuts de la révolution, ce qu’il a payé (un peu) dans les geôles autrichiennes par la suite. Tout en finissant pair de France sous le « règne » du roi bourgeois avec lequel il était néanmoins en froid.