- Accueil

- Actualité

- Nationalisme

Trending Tags

- Culture

Trending Tags

- Édition

Trending Tags

- Nos évènements

Jeune Nation TV

Jeune Nation TVTrending Tags

- Boutique Jeune NationNouveau !

- Accueil

- Actualité

- Nationalisme

Trending Tags

- Culture

Trending Tags

- Édition

Trending Tags

- Nos évènements

Jeune Nation TV

Jeune Nation TVTrending Tags

- Boutique Jeune NationNouveau !

La cornemuse et la lyre (par José Antonio Primo de Rivera)

Traduction française publiée in La réponse de l’Espagne, textes choisis de José Antonio Primo de Rivera, Editorial Almena, 1964.

Traduction française extraite de La réponse de l’Espagne, textes choisis de José Antonio Primo de Rivera, Editorial Almena, 1964, p. 84-86.

Traduction française extraite de La réponse de l’Espagne, textes choisis de José Antonio Primo de Rivera, Editorial Almena, 1964, p. 84-86.

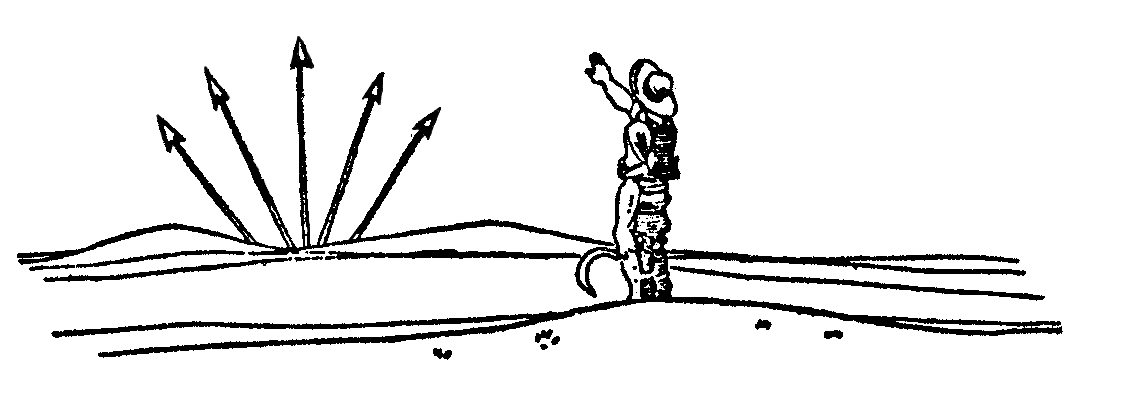

Quelle attraction la terre natale exerce sur nous ! Aucun air ne nous paraît aussi léger que celui de notre pays ; aucune herbe plus tendre que la sienne ; aucune musique n’est comparable à celle de ses ruisseaux ! Mais n’y a-t-il pas dans cette succion de la terre une sensualité vénéneuse ? Elle a quelque chose d’un fluide physique, organique, d’une qualité presque végétale, comme si de subtiles racines nous attachaient à la terre. C’est le genre d’amour qui invite à se dissoudre. À s’amollir. À pleurer. Celui qui se dilue en mélancolie quand la cornemuse gémit. Un amour qui se réfugie et se replie de plus en plus vers une plus grande intimité : de la région à la vallée natale, de la vallée à l’eau dormante où se reflète la maison ancestrale ; du lac à la maison ; de la maison au coin des souvenirs.

Tout cela est très doux, comme un vin doux. Mais comme dans le vin, aussi, l’ivresse et l’indolence se cachent dans cette douceur.

Peut-on appeler patriotisme une telle manière d’aimer ?

Si le patriotisme était la tendresse affective, il ne serait pas ce qu’il y a de meilleur dans les amours des hommes. Les hommes le céderaient en patriotisme aux plantes, qui les battent quant à l’attachement à la terre. On ne peut appeler patriotisme le sentiment que nous trouvons en premier lieu dans notre esprit : cette imprégnation élémentaire par le tellurique. Le patriotisme doit aller, justement, pour atteindre sa meilleure qualité, à l’autre extrême. Il doit être le sentiment le plus difficile, le plus épuré des gangues terrestres, avoir les contours les plus acérés et les plus nets, être le plus invariable. C’est dire qu’il doit avoir ses assises non pas dans la sensibilité, mais dans le domaine de l’intelligence.

Il est bien que nous buvions le vin doux de la cornemuse, mais sans lui livrer nos secrets. Tout ce qui est sensuel dure peu. Des milliers et des milliers de printemps se sont fanés, et deux et deux continuent encore à faire quatre comme depuis la création. Ne plantons pas nos amours essentielles dans l’herbe qui a vu se faner tant de printemps ; tendons-les comme des lignes sans poids et sans volume vers le domaine éternel où les nombres chantent leur chanson exacte.

La chanson que rythme la lyre, riche en entreprises parce qu’elle est savante en nombres.

Ainsi donc, ne voyons pas dans la patrie le ruisseau et l’herbe, la chanson et la cornemuse ; voyons-y un destin, une entreprise. La patrie, c’est ce qui a représenté dans le monde une entreprise collective. Sans entreprise il n’y a pas de patrie ; sans la présence de la foi en un destin commun, tout se dissout en contrées natales, en couleurs et en caractères locaux. La lyre se tait et la cornemuse chante. Il n’y a plus de raison, si ce n’est par exemple une raison économique subalterne, pour que chaque vallée continue à être unie à la vallée voisine. Le génie des empires – la géométrie et l’architecture – se tait pour que les génies de la désagrégation qui se cachent sous les champignons de chaque hameau sifflent leur appel.

Jérôme Deseille

Spécialiste des questions culturelles à Jeune nation, Jérôme Deseille, né au début des années 1970, habite dans le Nord de la France.

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Articles populaires

-

Islamo-gauchisme, judéo-gauchisme

1 partages -

Condamnation de l’agression israélo-américaine de l’Iran !

2 partages -

Entretien avec Pierre-Nicolas Nups, Secrétaire général du Parti de la France

1 partages -

Avec ou contre le judapo !?! Avec ou contre moi !?!

1 partages -

Retour sur l’hommage à Quentin à Lyon

0 partages -

Sur l’assassinat du Guide suprême Ali Khamenei – Les Nationalistes

0 partages

Lettre d’information

Rubriques

- Actualité

- Actualité française

- Actualité internationale

- Actualité nationaliste

- Agenda

- Boutique

- Cercle Drumont

- Ciné – Musique

- CLAN

- Conférences

- Culture

- Documentaires

- Economie

- Édition

- Entretiens

- Fréquence JN

- Guerre d'Algérie

- Histoire

- Idées

- Immigration

- Jeune Nation TV

- Livres

- Nationalisme

- Nature et environnement

- Nos manifestations

- Notre actu

- Presse

- Religion

- Santé-Médecine

- Science et technologie

- Seconde Guerre mondiale

- Vidéos