Entrevue exclusive avec Vincent Reynouard

Une vie au service du révisionnisme historique

Vincent Reynouard est emprisonné en Écosse depuis son arrestation le 10 novembre 2022 dans la petite ville d’Anstruther, près d’Édimbourg. Cette arrestation faisait suite à une demande d’extradition formulée par la France. Un second mandat a été présenté à la justice Écossaise par les autorités françaises, ces dernières ayant pris conscience de la faiblesse de leur dossier.

Aujourd’hui, jeudi 12 octobre 2023, la justice écossaise a validé la demande d’extradition de la France, créant sans aucun doute un précédent sur le territoire britannique. Nous lirons avec attention les attendus de cette décision. Pour l’heure, il est bien évident que Vincent et ses avocats vont faire appel de cette décision. Il reste donc incarcéré jusqu’au jugement d’appel.

Depuis son arrestation, nous avons débuté, Vincent et moi, une correspondance soit par mail, soit par voie postale. Une amitié est ainsi née et l’idée d’un entretien-portrait a fait son chemin. Pendant plusieurs semaines, Vincent s’est ainsi livré par écrit (environ 60 pages manuscrites). Nous avons construit ensemble la structure de l’entretien, sans aucun tabou, en toute franchise. Il nous parle de son enfance, de ses études, de ses premières années de militant, de son engagement politique, de son combat pour le révisionnisme, de l’acharnement dont les autorités ont toujours fait preuve à son encontre, de sa première incarcération, de ses amitiés, de sa famille, de l’avenir…

Il a donné à Jeune Nation l’exclusivité de la publication de cet entretien, et nous tenons à l’en remercier très sincèrement. Vous découvrirez avant tout un homme généreux, sensible, à l’opposé du portrait haineux que ses adversaires veulent présenter. Un homme qui n’impose rien mais qui propose. Un homme dont la vie est dédiée à un combat dont il n’a jamais dévié, malgré les obstacles et les vicissitudes qui se sont dressés sur son chemin. Un homme de conviction, confiant en la Providence.

Ulex : Bonjour Vincent. Je tiens tout d’abord à te remercier, au nom de tous nos camarades nationalistes, pour les longs échanges que nous avons eu tous les deux et qui ont abouti à ce portrait de toi, et ce, malgré les conditions d’incarcération que tu subis depuis plusieurs mois.

Vincent Reynouard : Bonjour à tous, et merci à toi, pour le travail que tu accomplis.

Je suis né le 18 février 1969 à Boulogne-Billancourt. Trois ans plus tard, nous avons déménagé à Caumont- l’Éventé, dans le Calvados. Mon père y avait trouvé un poste de médecin généraliste, en remplacement du précédent qui partait en retraite. Ma mère, avait elle aussi suivi des études de médecine, car elle souhaitait devenir pédiatre, mais mon père a toujours refusé qu’elle travaille.

La Normandie n’est donc pas la région de tes ancêtres ?

Non. La famille paternelle vivait en Algérie. Ils étaient pieds-noirs. Les parents de ma mère venaient de Suisse et de l’Hérault. Je n’ai donc aucune racine et j’en remercie la Providence, car si j’avais été attaché à une région, alors j’aurais énormément souffert de mes déménagements puis de mon exil en Grande-Bretagne.

Pourtant, tu as toujours milité dans un milieu qui promeut l’enracinement .

Oui, mais je fais une différence entre les gens ordinaires, destinés à mener une vie ordinaire, et le militant qui, de par son combat, devra mener une existence plus particulière. Tout en ayant conscience qu’une vie ordinaire implique l’enracinement, ce militant doit pouvoir assumer son existence particulière, faite de séparations, de déplacements, voire d’exils. J’ai donc bien conscience que mon détachement extrême des choses matérielles, y compris lorsqu’il s’agit d’enracinement, est « anormal ». mais il était nécessaire et ne concerne que moi. Ainsi n’existe-t-il aucune contradiction entre ce que je dis et ce que je fais. Si j’avais pu mener une vie ordinaire, j’aurais aimé être attaché à la région de mes ancêtres et à y vivre pour la préserver.

As-tu des frères et sœurs ?

J’ai une sœur, un peu plus âgée que moi, puisque née en décembre 1967. Elle exerce actuellement la profession de clerc de notaire.

Parle-nous de ton enfance.

En tant que médecin libéral, mon père gagnait très bien sa vie . De plus, il fraudait le fisc et ne payait pas ses taxes professionnelles (ou très incomplètement). Sa devise était : « Mieux vaut dépenser sans compter que compter sans dépenser ». Nous vivions dans un grand confort, voire dans le luxe : télévision en couleur, magnétoscope, four micro-ondes, grenier aménagé en dancing avec flipper et baby-foot, repas pris tous les jours avec des couverts en argent massif, quatre voitures (dont une Citroën « traction avant » remise à neuf et une Dauphine), sorties au restaurant… Nous partions trois fois en vacances chaque année : en février au ski, en juillet en Vendée (dans une maison à la mer appartenant à la famille) et en septembre sur la Côte d’azur, à l’hôtel. Sur le plan matériel, je n’ai manqué de rien.

On peut donc dire que tu as bénéficié d’une enfance heureuse.

J’ai vécu de très nombreux moments agréables, entre un père très cultivé et qui pouvait être très drôle, et une mère qui fit de son mieux pour nous donner une bonne éducation. Toutefois, des aspects sombres étaient à déplorer. Mes parents ne s’entendaient guère et s’entredéchiraient souvent. Mon père s’emportait et pouvait devenir violent. Ma mère ne tenait guère compte de nos goûts et de nos aspirations : elle nous éduquait dans la direction qu’elle souhaitait, même si cela nous déplaisait, avec toujours la même justification : « Plus tard, tu nous remercieras ». Je voulais pratiquer le rugby, j’ai dû jouer au tennis ; j’ai également dû apprendre la musique (solfège et piano), alors que cela m’ennuyait énormément. Mais surtout, alors que je voulais travailler dans le cinéma, j’ai été « convaincu » de suivre des études scientifiques. À cela s’ajoutait, sur le plan spirituel, un manque terrible.

Avant d’y venir, parle-nous de ta scolarité.

J’en garde de mauvais souvenirs. L’école ne m’intéressait pas. Je trouvais les cours ennuyeux. Jusqu’en classe de seconde, je n’ai d’ailleurs guère travaillé. Mes résultats étaient bien en dessous de ce qu’ils auraient pu être, connaissant mes capacités. Mes parents en éprouvaient une colère profonde : j’ai été puni, privé d’anniversaire même. Je me suis mis à travailler en seconde, par amour pour une fille que je pouvais approcher en lui expliquant les maths. Il m’a donc fallu devenir bon en math et en sciences. Ayant débuté l’année avec un 2,5/20 en math, je l’ai finie avec un 16/20 accompagné de l’appréciation suivante : « Enfin de vrais progrès ! ».

As-tu pu séduire la demoiselle ?

Non, mais je ne regrette rien : je me suis mis à travailler – au moins dans les matières scientifiques – et j’en ai pris l’habitude. Cela me servirait plus tard, pour mon combat révisionniste. La Providence s’est donc servi d’une fille pour m’orienter ; preuve qu’elle se sert de tout, y compris des vanités humaines.

Un premier évènement allait orienter ta vie. Peux-tu le rappeler brièvement ?

Après le primaire, mes parents m’inscrivirent dans un collège privé à Caen. C’est dans cette ville que je rencontrais pour la première fois la pauvreté, à l’occasion des achats que nous allions faire avec ma mère. À Paris également, lorsque nous allions rendre visite aux oncles et aux tantes maternels, je voyais des mendiants partout. Cette pauvreté, comparée à notre propre aisance, me touchait énormément. J’en souffrais. Un fait en particulier me chamboula. Je devais avoir une dizaine d’années. La veille de Noël, nous étions avec ma famille devant les vitrines illuminées de La Samaritaine. Les automates, les lumières, quel spectacle féérique ! Et puis soudain, en tournant la tête, je vis, assise sur le trottoir, une vieille femme enveloppée dans un manteau gris, un fichu sur la tête. Devant elle un petit morceau de carton sur lequel avec quelques pièces jaunes. À cet instant, toute la magie de Noël s’évanouit pour laisser place à une grande détresse. Mon cœur se déchira. Ce soir-là, je devins socialiste bien que j’ignorais alors jusqu’à l’existence du mot « socialisme ». Je ne voulais plus vivre indifférent à la pauvreté de mes concitoyens ; je voulais contribuer à bâtir une société où régnerait la justice sociale. D’où mon attirance, plus tard, pour le national-socialisme.

Revenons un instant, si tu le veux bien, sur ce que tu nommes « manque spirituel ». Peux-tu préciser pour nos lecteurs ?

Ma grand-mère maternelle est morte quand j’avais trois ans. Son mari la suivit quatre ans plus tard. Je les ai vu décliner. Dès l’âge de sept ans, je me suis interrogé sur le sens de la Vie. Pourquoi existions-nous ? Y avait-il quelque chose après la mort ?

Dans ma famille, toutefois, personne ne parlait d’éternité. Croyants et incroyants se ressemblaient totalement. Pour eux, la vie c’était ici et maintenant, et cela consistait à jouir matériellement d’une réussite sociale. Il fallait dépenser sans compter et profiter. Ce que nous faisions. Ce vide spirituel me hantait. Je voulais savoir si nous avions une âme éternelle. Vers l’âge de 12 ans, j’ai découvert l’ouvrage du Docteur Raymond Moody, La Vie après la vie. Parlant d’expérience de mort imminente, ce livre fut pour moi une révélation. Je ne voulais pas de cette existence qui m’était offerte : « profite de tout jusqu’à ta mort ! Car après, cela sera terminé ». J’en arrivais à comprendre certains jeunes, qui, ne voyant pas d’autres issues à cette destinée, se suicidaient. Parfois, j’avoue avoir été tenté de les imiter. Mais une petite voix intérieure me rappelait que j’étais né pour une raison précise, comme chaque être humain, et qu’il fallait me fallait accomplir mon destin.

Un autre évènement a marqué ton enfance. Une interview radiodiffusée.

« Marqué » est un mot trop fort. J’y vois plutôt un clin d’œil de la Providence. Je devais avoir entre 11 et 12 ans. J’étais dans ma chambre, occupé à jouer, avec la radio allumée sur RTL ou Europe 1. J’écoutais le Top 50 ou une émission similaire. Au moment du journal, qui interrompait les chansons à la mode, un homme fut interrogé. J’ignore son identité et le sujet abordé. Seule sa réponse m’est restée en mémoire. « Je ne crois pas aux chambres à gaz. Je n’y crois absolument pas ». À l’époque j’ignorais tout des chambres à gaz. Je n’avais pas regardé la série « Holocauste » diffusée en 1989 à la télévision, et ma famille non plus. Une camarade de classe en avait parlé à l’école, évoquant des gens qu’on brûlait vivant dans des fours. Mais il n’était pas question de juifs en particulier. Mon père ne lisant pas le journal « Le Monde », je n’avais pas eu connaissance de l’affaire Faurisson. J’étais donc totalement ignorant en la matière. Malgré cela, la réponse de la personne interrogée se grava dans ma mémoire, sans pour autant provoquer une curiosité quelconque à propos des « chambres à gaz ». Toutefois, c’était là, dans mon esprit, et cela jouerait un rôle plus tard.

Comment expliques-tu que cette réponse t’ait frappé, alors que tu ignorais tout du « problème des chambres à gaz » ?

J’y vois ce que le physicien Philippe Guillemant appelle un « écho du futur ». Pour lui, le futur est déjà réalisé (ce qui ne compromet pas notre libre arbitre, mais c’est une autre histoire). Il peut émettre des messages qui remontent le temps pour nous parvenir. Ainsi s’expliqueraient les prémonitions et les « flashs » que certains peuvent avoir. Sachant que j’allais dédier ma vie au révisionnisme, la réplique de l’homme interrogé me frappa comme si j’étais déjà révisionniste. Telle est mon explication.

Quelques années plus tard, alors collégien, tu t’intéressas au national-socialisme.

Oui. Je précise que ma famille n’éprouvait aucune sympathie pour cette doctrine. J’abordai le national- socialisme seul, par la lecture d’encyclopédies, que je feuilletais dans la maison parentale. Je fus frappé non seulement par les photos des foules enthousiastes, mais aussi et surtout, par le relèvement spectaculaire de l’Allemagne qui avait suivi l’arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes. À mes yeux, ce régime avait réalisé l’idéal de justice sociale auquel j’aspirais. Je me disais : « Voilà la solution ».

Le racisme et l’antijudaïsme qui existaient sous le IIIe reich ne t’ont-ils pas gêné ? Ton adhésion au national-socialisme t’a-t-elle fait devenir raciste et antijuif ?

Non, le racisme, j’y étais indifférent, n’ayant pas connu dans mon cocon bourgeois les affres vécues dans certaines banlieues. La « question juive » était totalement absente de mes réflexions. Je considérais l’antijudaïsme, les camps de concentrations et l’Holocauste, auquel je croyais alors, comme des contingences du national-socialisme allemand, c’est-à-dire de l’hitlérisme. Pour moi, le national-socialisme, en tant que doctrine atemporelle, pouvait exister sans les camps. Mais il m’était difficile de faire admettre mes idées car pour mon entourage, le national-socialisme quelque qu’il fut, menait aux camps et aux « chambres à gaz ».

En 1986, tu es reçu au baccalauréat, série C, avec mention « assez bien » ?

Oui, mention « assez bien » car j’ai eu 14 en maths et en physique, 13 en philo et en français, les autres matières tournant plutôt autour de 9 et 11 sur 20. De plus je n’avais aucune option.

Quelle fut ta note en histoire-géographie ?

9/20. Le sujet de géographie portait sur le Japon. Il fallait remplir une carte qui valait plusieurs points. Le soir de l’épreuve, en rangeant mes affaires, j’ai trouvé la carte parmi les brouillons : j’avais oublié de la rendre ! Mon Bac a été à l’image de ma scolarité : rien de mirobolant. Je n’ai vraiment travaillé que les matières scientifiques. L’École m’ennuyait.

Pourtant, tu as intégré maths-sup au Lycée Saint-Louis à Paris. Tu semblais donc intéressé par les études.

Disons que ma mère « m’a convaincu » de faire maths-sup (« Plus tard, tu me remercieras »). Moi, je me voyais travailler dans le milieu du cinéma. Cela me passionnait. Depuis 1984, je réalisais des courts- métrages l’été, avec des camarades de classe. Tout mon argent passait dans l’équipement cinématographique : caméra, projecteur, luminaires, matériel de montage. J’écrivais le scénario moi-même et je fabriquais le story-board. Cela me prenait toute l’année scolaire : je choisissais le lieu, je m’y rendais pour imaginer les scènes, le jeu des acteurs et les mouvements de la caméra. Préparer un film était pour moi, le bonheur intégral. Je me sentais dans mon élément.

Quel genre de film réalisais-tu ?

Des films d’épouvante. J’aimais énormément ce genre. Mon réalisateur préféré était Lucio Fulci (mort en 1986 je crois). C’est en voyant « Frayeurs », en 1982 (le film datait de 1980), que j’ai décidé de devenir cinéaste. Mes films préférés restent La Galaxie de la Terreur, Dark City, L’Armée des morts, La Horde, Messe Noire, Carrie (le premier, celui de Brian de Palma), Martyrs, Passé Virtuel… Dans mon premier court-métrage, le père d’une des actrices avait travaillé un temps dans le cinéma. Après avoir vu le film, il déclara à mes parents que j’étais doué ; je savais composer des plans.

À l’été 1985, j’ai annoncé à mon père que je voulais travailler dans le cinéma, comme réalisateur d’effets spéciaux par exemple. Il me répondit : « Eh bien, tu feras l’IDHEC » (Institut des Hautes Études Cinématographiques). Mais ma mère me destinait à un autre avenir : devenir polytechnicien et embrasser une carrière en rapport (chef de recherche chez Elf par exemple). En 1986, elle me « convainquit » donc de faire maths-sup à Paris, dans un Lycée renommé : « Quand on est doué, on ne gâche pas ses potentialités. Tu feras du cinéma pendant tes vacances. Plus tard, tu me remercieras ».

Elle me fit donc déposer des dossiers de candidature à Henri IV, Sainte-Geneviève, Chaptal et Saint-Louis. J’ai été rejeté partout, sauf à Saint-Louis.

L’année de maths-sup fut horrible. Sur 45 élèves, je me classais entre la 35e et la 46e place. Sachant que les 4 ou 5 derniers seraient exclus, j’étais souvent dans la zone rouge. De plus, la prof de maths m’avait pris comme tête de Turc, car au début de l’année, j’avais bruyamment soupiré lorsqu’elle nous avait donné une information qui m’avait déplu. Elle m’avait fusillé du regard, bien résolue à se venger. Lorsqu’elle en avait assez de donner cours (on avait parfois 3 heures ou 4 heures de maths d’affilée), 45 minutes avant la fin, elle donnait un exercice. Puis elle me convoquait au tableau pour le réaliser. Bien entendu, j’en était incapable. Elle me laissait planté là. Elle s’affalait sur son bureau et, toutes les 3 ou 4 minutes, elle relevait la tête, regardait le tableau vierge, poussait un soupir bruyant et replongeait sa tête dans ses bras. C’était sa vengeance. Mes camarades me plaignaient mais ne pouvaient rien faire. Quand, 45 minutes avant la fin d’un cours, elle donnait un exercice, tout le monde se détendait : « Ah ! C’est fini…Cela va être à Vincent ». Moi, j’avais des sueurs froides. J’aurais voulu disparaître… Puis venait la sentence de mort : « Reynouard, au tableau ! ». Je me levais résigné, comme un condamné qui va au poteau.

Malgré tout, j’ai réussi à passer en maths-spé, option P (la moins bonne).

Cela ne m’empêcha pas d’intégrer Maths-sup au Lycée Saint-Louis à Paris, en 1986. Cette année fut particulièrement difficile. Mais je passais cependant en Maths-spé option P (la moins bonne).

Et c’est à ce moment que tu découvres le révisionnisme n’est-ce pas ?

Exact. Au printemps 1988, je lus le tome 5 des « Annales d’Histoire Révisionniste » qui présentait les conclusions du Rapport Leuchter. L’exemplaire m’avait été proposé par le gérant de La Librairie Française à Paris. Sachant que je poursuivais un cursus scientifique, il me dit que cela devrait m’intéresser. Et en effet, la lecture me passionna. Le révisionnisme prit une place de plus en plus importante dans ma vie.

Après une année scolaire 1987-1988 difficile, j’aurais pu redoubler ma Maths-spé. J’ai refusé. Ayant passé plusieurs concours, j’ai pris le premier pour lequel j’avais été accepté. Je savais déjà que je ne serais jamais ingénieur. Mes projets se dirigeaient toujours vers le cinéma.

J’ai donc intégré l’ISMRA de Caen (Institut des Sciences de la Matière et du Rayonnement).

Fin 1988 ou début 1989, j’ai adhéré à la section locale du Parti nationaliste Français et Européen (PNFE). Je m’y suis inscrit après avoir été abordé à Caen par le responsable local qui arborait un bomber et une croix celtique. Il était à la gare et moi aussi. Je n’ai donc effectué aucune démarche : c’est la Providence qui m’a guidé. Le PNFE m’a appris le militantisme politique : il a été une excellente école que je ne regrette pas d’avoir fréquentée. Quand on me demande s’il s’agit d’une « erreur de jeunesse », je réponds par la négative. Il n’y a pas d’erreurs de jeunesse, il n’y a que des décisions et des actes destinés à vous apprendre la vie. Mettant à profit ce que j’avais appris au PNFE, en 1989, avec mon ami Rémi Pontier, j’ai créé l’ANEC, Association normande pour l’Éveil du Citoyen. Nous avons publié notre premier bulletin, Nouvelle Vision, en juin 1990. Cette année-là, une commission de discipline m’exclut temporairement de l’ISMRa, pour avoir distribué des tracts révisionnistes, sur le campus universitaire.

En 1991, j’ai quitté l’ISMRA avec mon diplôme d’ingénieur en poche.

As-tu tenu un carnet de bord ou un journal dans lequel tu aurais consigné les évènements de ta vie ?

Non, pour une raison très simple : quand j’ai découvert le révisionnisme, l’importance de l’enjeu me fit croire qu’il y avait de nombreux chercheurs et pléthore de diffuseurs. Je croyais donc que je serais un simple diffuseur parmi tant d’autres. Or, la vie d’un militant de base n’a rien qui vaille la peine d’être raconté. Par conséquent, je n’ai jamais tenu de journal.

Et par la suite ?

Avec la loi Gayssot et tout ce qui m’est arrivé à partir de la fin 1991, je n’ai plus eu le temps de tenir un journal. Je me disais qu’il y avait toujours plus important à faire : m’occuper de faire vivre ma famille qui s’agrandissait et diffuser le révisionnisme. Si un jour, quelqu’un veut écrire ma vie, il devra s’aider de documents , je ne pourrai lui fournir aucune note personnelle.

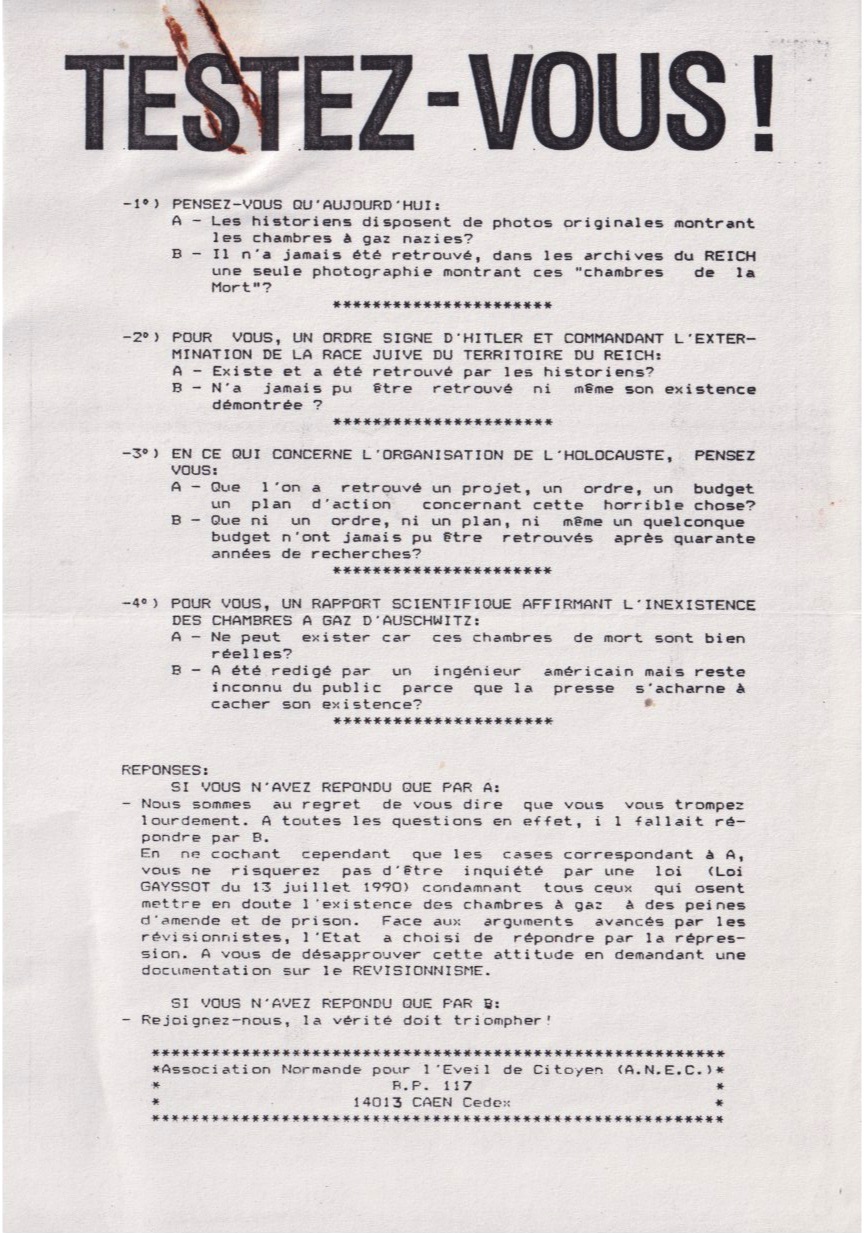

Parmi les documents, figure ton premier tract révisionniste. Tu l’as créé toi-même en 1990. Il était intitulé : « Testez-vous ». Comment l’idée t’en est-elle venue ?

Je voulais confectionner un tract que les gens liraient. J’avais pu remarquer que les tests éveillaient toujours la curiosité. J’ai donc rédigé ce tract comme un test de connaissances historiques, avec deux questions. Pour le confectionner, j’ai utilisé une machine à écrire mécanique.

Avais-tu les moyens financiers de l’imprimer ou t’a-t-on aidé ?

Je ne disposais que de l’argent gagné en donnant des cours particuliers. J’ai tout simplement acheté une carte d’abonnement dans un magasin de photocopies. Le tract étant au format A5 (une demie grande feuille), j’en photocopiais deux par feuille A4. Arrivé chez moi, je les découpais avec un cutter. 500 photocopies me permettaient d’avoir mille tracts. Quand on veut vraiment, on peut, même avec des moyens dérisoires.

Ces tracts, comment les as-tu diffusés ?

Là encore, très simplement. Seul ou avec deux amis, je sortais le soir et glissais les tracts dans les boîtes aux lettres. À cette époque, nous sommes alors au début des années 1990, les entrées d’immeubles étaient bien plus accessibles. Seul, je pouvais distribuer 500 tracts en deux ou trois heures. Nous avons également tenté une distribution en journée, dans la rue, en tendant les tracts aux passants. Mais après dix minutes, un jeune nous a agressés. Nous étions deux à distribuer. Un camarade bien plus costaud surveillait la scène. Il est immédiatement intervenu. Toutefois nous avons dû quitter les lieux. L’expérience démontre qu’une distribution publique était risquée, car il va de soi qu’en cas de violences graves, nous aurions été vus comme les provocateurs qui portaient toutes les responsabilités

Ce tract t’a-t-il valu des ennuis judiciaires ?

Pas au début car c’était avant la promulgation de la loi Gayssot, le 13 juillet 1990. Mais il m’a tout de même créé des ennuis. En effet, avec un camarade, nous l’avons distribué sur le campus universitaire quelques jours seulement avant la profanation du cimetière de Carpentras, dans la nuit du 8 au 9 mai 1990. Bien que la distribution ait été faite à Caen, ville où j’étais étudiant, l’affaire de Carpentras ayant secoué la France entière, mon tract provoqua le scandale. J’étudiais alors à l’ISMRa, qui se trouvait sur le campus universitaire. Le tract étant signé de l’ANEC, un journaliste qui souhaitait m’interroger pour un reportage dont la diffusion était prévue au journal régional du soir, trouva mes coordonnées à la préfecture où j’avais déposé les statuts. À la rubrique « emploi», j’avais précisé « élève de l’ISMRa ». Ne m’ayant pas trouvé chez moi, le journaliste, accompagné de son cameraman, se rendit à l’école pour m’interroger. J’étais alors en cours de chimie. Soudain, le délégué des élèves frappa et demanda à me parler. Il m’informa que deux journalistes m’attendaient dehors et qu’ils souhaitaient m’interroger à propos d’un tract révisionniste. Le Directeur étant absent, ses adjoints avaient exigé qu’en cas d’acceptation de ma part, l’école ne soit pas mentionnée ni filmée. La France étant en ébullition à cause de Carpentras, au sein de l’école, c’était la panique : un élève était impliqué dans des affaires qui déplaisaient aux Juifs. Malheur !

J’ai accepté de répondre à ses questions, car refuser aurait été interprété – à raison – comme une lâcheté : « Il n’ose pas soutenir publiquement ce qu’il prétend », aurait-on pensé.

Comme convenu, l’école ne fut ni mentionnée, ni filmée durant l’interview. Mais une fois le Directeur revenu, il décida que Rémi et moi passerions en Commission de discipline, afin de disculper l’école de toute complaisance avec le démon.

Tu as donc pu tenir des propos révisionnistes à la télévision ?

Face à la caméra, j’ai parlé du Rapport Leuchter qui avait été produit deux ans auparavant, lors du procès d’Ernst Zündel, à Toronto. J’ignore ce que j’ai pu expliquer, mais j’ai commis une erreur de débutant – ce que j’étais. J’ai développé de longues explications pendant plusieurs minutes. Le journaliste en a extrait quelques passages de quelques secondes seulement, faisant perdre à mon exposé toute sa force. De plus, alors que je parlais, des images du film réalisé en 1945 par les Britanniques au camp de Bergen-Belsen apparaissaient à l’écran. On y voyait les fameuses fosses avec ces centaines de cadavres de déportés squelettiques, car morts du typhus. Pour un spectateur moyen (comprenez 95 % du public), mon exposé semblait ridicule. Bref, j’avais été piégé. Cette mésaventure m’a toutefois appris une chose : face à un journaliste, il faut répondre avec des phrases courtes et incisives, qui ne peuvent être ni tronquées, ni extraites de leur contexte. Depuis, j’ai toujours agi ainsi.

Tu as donc été renvoyé trois mois de ton école. Mais pour quel motif, sachant qu’à l’époque, le révisionnisme n’était pas illégal ?

Pour « salissure » de la réputation de l’établissement. Naturellement, rien dans le règlement de l’école, ne laissait entrevoir que pour des activités menées hors de l’établissement, un membre pourrait être sanctionné.

Dans le cadre de mon militantisme, je n’avais jamais impliqué l’IRMRa. Par conséquent, aucune faute ne pouvait m’être imputée. Aussi, ai-je attaqué la décision devant le tribunal administratif.

Ici se place une anecdote importante. Quelques heures après avoir déposé mon mémoire devant le Tribunal administratif, le téléphone sonna. Une voix me dit que mon recours serait rejeté pour défaut de formulation. Elle me précisa ensuite la formulation à employer. Puis mon interlocuteur raccrocha. J’ai suivi ses instructions et dès le lendemain, j’ai déposé un nouveau recours. Le premier fut effectivement rejeté, le second fut accepté et reçu. Le Tribunal administratif ordonna ma réintégration immédiate.

As-tu appris l’identité de ton interlocuteur anonyme ?

Non. Mais cette anecdote me convainquit que, dans la vie, la Providence pouvait vous envoyer des aides de façon inattendue.

Tu as donc pu reprendre ta place parmi les élèves de l’établissement ?

Oui. Toutefois, la procédure avait duré trois mois. Dans les faits, cela n’a donc servi à rien. Je me suis attiré la haine du directeur qui a tout tenté pour m’empêcher d’être diplômé de l’IRMRa. Mais je suis tout de même parvenu à obtenir mon titre d’ingénieur chimiste. Je le dois à deux professeurs qui m’appréciaient beaucoup, hors de toute considération idéologique.

Ces mésaventures ne t’ont pas découragé ?

Non, pas du tout. À plusieurs reprises, le Professeur Faurisson m’avait prévenu : « Vous compromettez gravement votre avenir ». Mais j’étais résolu à 100 %! Plus tard, sa sœur déclara à ma compagne qui se plaignait d’être un peu délaissée : « Avant d’être marié avec vous, Vincent est marié avec le révisionnisme ». C’était vrai ! Je n’ai pas toujours été fidèle en amour, mais je suis toujours resté fidèle au révisionnisme.

La promulgation de la loi Gayssot en juillet 1990, ne t’a-t-elle pas effrayé ?

Non, bien au contraire ! Parce que, dans ma naïveté juvénile (j’avais 21 ans), je croyais que :

- les gens réagiraient face à cette atteinte à la liberté d’expression ;

- les révisionnistes bénéficieraient de procès équitables durant lesquels ils auraient tout le loisir d’exposer publiquement leurs thèses.

Par conséquent, je voyais dans la loi Gayssot, un outil que l’on pourrait utiliser pour promouvoir le révisionnisme. Voilà pourquoi j’ai continué à diffuser des tracts à Caen. J’espérais que des plaintes seraient déposées afin de provoquer des procès.

Ton premier procès a eu lieu le 6 novembre 1991 à Caen. Tu as cité Robert Faurisson et Henri Roques comme témoins. Était-ce conforme à ta stratégie ?

Oui ! Le procès dura un jour entier. J’avais préparé une argumentation très large, traitant du révisionnisme et de la question juive, car déjà on nous accusait d’être mus par le seul antijudaïsme. J’espérais que ce procès serait une réplique, en miniature, du procès Zündel.

Il n’en a rien été ?

Robert Faurisson et Henri Roques ont pu librement s’exprimer. La télévision était présente et, la veille, un ou deux articles étaient parus dans la presse régionale. Tout s’était donc déroulé comme prévu. Le public allait découvrir les révisionnistes que l’on souhaitait bâillonner. J’attendais la réaction, à commencer par de nombreuses demandes qui parviendraient à la boîte postale de l’ANEC. Mais aucune demande n’est parvenue. Rien. Pas une !

La seule réaction a été la perte d’une élève à laquelle je donnais des cours particuliers. Très riches, ses parents lui avaient acheté un bel appartement à Caen, car elle était en première année d’université. Je l’aidais parfois pendant quatre heures d’affilée, de 19h à 23h. Sa mère venait pour faire les courses, le m »nage et la cuisine. Elle nous apportait à chacun un plateau repas. Pour cette élève, j’étais toujours disponible, car la demoiselle était vraiment anxieuse. Sa mère me remerciait toujours et me payait bien, car je rassurais sa fille et la faisais progresser. Mais après mon procès, elle me congédia d’un seul coup de téléphone : « Inutile que vous veniez encore… ». bien qu’elle ne m’ait donné aucune explication, je compris…

Cela ne t’a-t-il pas découragé ? Parce que tu as été condamné.

Certes, mais au début, les condamnations étaient légères. Quelques mois de prison avec sursis et des amendes modiques, que je ne payais pas, étant sans ressources. Je me suis dit que d’autres procès seraient nécessaires afin d’éveiller l’attention du public. J’ai donc repris la distribution de tracts.

Tu as obtenu ton diplôme d’ingénieur chimiste en juillet 1991. Ne cherchais-tu pas du travail ?

Non. La chimie ne m’intéressait pas. Je voulais encore travailler dans le cinéma comme metteur en scène ou réalisateur d’effets spéciaux. Mon diplôme d’ingénieur, je m’en moquais. Je ne suis même pas allé le chercher, me contentant d’une simple attestation de réussite ! En 1991 encore, j’ai réalisé un court-métrage. Toutefois, il était bien moins ambitieux que les précédents. Le révisionnisme prenait le pas sur le cinéma.

De quoi vivais-tu?

De cours particuliers, car depuis 1989, mes parents ne pouvaient guère m’aider financièrement, mon père ayant vu sa fortune brisée par un redressement fiscal et des déboires conjugaux. Je vivais dans un petit studio à Caen, ne pensant qu’au révisionnisme. J’étais bien décidé à lui consacrer ma vie, toute ma vie !

Pourtant tu as fondé une famille et tu es devenu professeur de mathématiques et sciences.

Oui, mais je n’ai rien planifié. En août 1991, une demoiselle a frappé à ma porte, à l’improviste. Elle avait entendu parler de moi par mon chef de section du PNFE. Elle voulait faire ma connaissance.

Était-elle une militante politique ?

Non, pas du tout ! Elle ignorait même le terme de révisionnisme. Mon chef la connaissait par un autre biais. Il lui avait parlé de moi à propos de spiritualité, car je m’intéressais alors à René Guénon.

Lui as-tu parlé du révisionnisme ?

Oui, dès notre première rencontre. Cela ne l’a pas fait fuir. Cette demoiselle était si jolie, avec une voix si douce ! Ça a été le coup de foudre. Nous avons parlé toute la soirée. Vers minuit, je l’ai raccompagnée à son foyer d’étudiante. Puis elle a décidé de me raccompagner chez moi ! Je l’ai de nouveau raccompagnée à son foyer. Elle est rentrée et m’a salué de sa fenêtre. Je suis reparti des étoiles dans les yeux et des sons de clochettes dans les oreilles ! Chaque semaine, elle venait m’apporter du boudin blanc et des yaourts aux fruits des bois. Nous mangions et nous discutions. Le 6 novembre 1991, elle est venue assister à mon procès, alors que je ne lui avais rien demandé. Lors d’une suspension d’audience, elle est venue me voir et m’a gratifié de son plus beau sourire. J’ai compris ses sentiments. Peu après, je l’ai invitée à Paris. C’était une lune de miel avant le mariage.

N’as-tu pas été tenté de tout arrêter ?

En effet. J’ai décidé de me ranger et de trouver du travail comme ingénieur chimiste. Mais je n’ai rien trouvé car j’ai cherché assez mollement, comme si je voulais essuyer des refus. Et au bout de deux mois, le naturel est revenu au galop : j’ai repris le militantisme révisionniste.

Tu as donc été poursuivi puis condamné à plusieurs reprises, sans réaction du public. Pourtant, tu as continué. Pourquoi ?

Tout d’abord, j’ai longtemps espéré retourner la loi Gayssot contre ses auteurs. Au moment de sa promulgation, le professeur Faurisson avait souligné qu’elle punissait la contestation de crimes contre l’humanité « qui ont été commis ». Il en déduisait que pour entrer en voie de condamnation, les juges devraient démontrer que les crimes contestés avaient bel et bien été perpétrés, donc que les « chambres à gaz » avaient existé. Telle a donc été ma stratégie de défense. Je disais aux juges : « Pour me condamner, vous devez apporter la preuve de l’existence des chambres à gaz ». Un avocat commis d’office adopta la même argumentation. J’en fus surpris et très satisfait. Mais en 1996 je crois, dans un arrêt, la Cour d’appel de Caen affirma que pour entrer en voie de condamnation, il suffisait que le crime contesté ait été défini et qu’une personne en ait été reconnue coupable par une juridiction nationale ou internationale. Les magistrats lançaient donc : « Si un nazi a été déclaré coupable, cela démontre que le crime a bien été commis ». Je me souviens qu’ils invoquaient ensuite Ernst Kaltenbrunner, l’ancien chef du Bureau de la sécurité du Reich (RSHA), condamné à Nuremberg pour le massacre de plusieurs millions de Juifs, dont certains en « chambres à gaz ». L’argument était d’autant plus malhonnête que, d’après les statuts du Tribunal militaire international, le jugement de Nuremberg serait sans appel ni révision possible. Les juges considéraient donc des condamnations arbitrairement définitives comme une « preuve » de culpabilité. J’étais bien décidé à soumettre cet arrêt ubuesque à la Cour de Cassation, mais, faute de moyens, j’ai dû y renoncer. Ainsi, la jurisprudence au sujet de la loi Gayssot a-t-elle neutralisé l’argument du professeur Faurisson.

On pourrait dire que les magistrats ont eux-mêmes comblé les failles que la loi présentait afin de tout cadenasser ?

Exactement. Par exemple, la loi punissait la contestation de crimes. Une stratégie adaptée consista donc à ne pas contester , mais à s’interroger : « Si Auschwitz était un camp d’extermination, alors pourquoi comprenait-il un secteur hôpital ? Pourquoi des enfants y sont-ils nés ? Pourquoi les Soviétiques en ont-ils découverts des bien vivants à la libération du camp ? ». Toutefois les magistrats ont jugé que la contestation comprenait aussi l’interrogation, sous couvert de liberté de recherche. Voilà comment en quelques années, les « chambres à gaz » sont devenues, au regard de la loi républicaine, un véritable tabou d’essence religieuse. Il faut croire sur la foi de jugements déclarés sans appel ni révision possibles, et il est interdit de s’interroger publiquement, donc d’émettre des doutes.

Pourquoi donc, as-tu continué, alors que tu avais trouvé un emploi de professeur dans l’Éducation nationale ?

Je le dis aujourd’hui : parce que c’était ma mission de vie. Je pense qu’on arrive tous sur Terre – et peut-être ailleurs – avec une mission particulière à réaliser. Elle dépend de notre karma et de notre stade d’évolution. Moi, c’était le révisionnisme historique. D’autres, c’est être médecin, cordonnier, mère de famille…

Pourquoi as-tu choisi l’Éducation nationale ? Car tu devais savoir que c’était incompatible avec ton engagement révisionniste ?

Je n’ai jamais planifié ma vie. J’ai toujours saisi les opportunités qui s’offraient. En septembre 1992, quand celle qui allait devenir mon épouse s’est trouvée enceinte, j’ai promis à mes futurs beaux-parents de trouver un travail stable. Chaque jour, je me rendais le matin à la bibliothèque municipale de Caen pour y mener des recherches historiques. En face, il y avait l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE). J’y allais pour consulter les petites annonces, assez rapidement. Un jour, en sortant de la bibliothèque, j’ai constaté qu’il y avait foule. Je me suis dit : « Tant pis, j’irai demain ». Mais une petite voix m’a répondu : « Non, vas-y maintenant ! » J’y suis allé, et j’ai trouvé l’annonce d’un Lycée qui recherchait un aide-laborantin. L’établissement se trouvait à cinq minutes à pied de chez nous. Je n’ai pas hésité. J’ai saisi l’occasion et j’ai été engagé. Mon travail consistait à préparer les travaux pratiques des élèves en installant le matériel de chimie demandé par le professeur. Ensuite, je devais laver la verrerie, ranger le tout, et le tenir à disposition pour le prochain TP.

Était-ce un emploi stable avec un contrat à durée indéterminée ?

Non, il s’agissait d’un contrat emploi-solidarité, d’une durée de neuf mois (de septembre 1993 à juin 1994), le temps d’une année scolaire.

Puis tu as intégré l’Éducation nationale. Dans quelles circonstances ?

Courant 1994, le responsable du laboratoire où je travaillais, m’a proposé de passer le concours de professeur de lycée professionnel (PLP). Connaissant mon niveau d’études et ma situation de père de famille, il me dit :

« Tu le réussiras certainement, ce qui te permettra d’avoir un emploi rapidement ». Il m’a donc autorisé à passer chaque jour une heure pour réviser mes connaissances afin de préparer le concours. En juin 1994, je l’ai passé et j’ai été reçu.

En septembre 1994, tu es donc entré à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) pour y apprendre ton métier de professeur.

Oui, et parallèlement à des cours théoriques, j’ai dû effectuer un stage de professeur. On m’avait affecté au Lycée Victor Lépine de Caen. Ma responsable de stage y travaillait comme professeur de maths-sciences. Après quelques semaines passées au fond de la classe, à observer, je devais progressivement prendre sa place. Mais elle m’a tout de suite proposé de faire cours, pour voir comment je me débrouillais. Rapidement, elle a constaté que j’avais la fibre du professeur. Elle m’a donc laissé ses classes, et, pendant que je dispensais mon enseignement, elle allait siroter un café en salle des professeurs. Les élèves m’appréciaient énormément. Quand j’ai dû m’absenter un court mois pour retourner à l’IUFM, ils étaient très déçus :

« Revenez-nous vite, Monsieur », m’ont-ils dit. Puis deux membres de l’IUFM sont venus, un jour, suivre quelques heures de cours que je donnais. À l’issue, ils m’ont déclaré : « On n’a rien à te dire. On dirait que tu as fait cela toute ta vie… » En juin 1995, mon responsable de stage a rendu un rapport élogieux. Ainsi ai-je obtenu mon diplôme de professeur de maths-sciences dans les lycées professionnels.

Petite anecdote : la personne qui a porté plainte contre moi en 2014, ce qui m’a valu d’être condamné en 2015 et de me retrouver en prison à Edinburgh, était alors professeur au lycée Victor Lépine. Vingt ans après que j’y sois passé pour mon stage. La providence est vraiment coquine !

En juin 1995, tu étais déjà connu, du moins à Caen, comme révisionniste actif. Comment expliques-tu que l’on t’ait laissé intégrer l’Éducation nationale ?

On m’a affirmé par la suite que le recteur de l’Académie, Monsieur Lucas (décédé depuis), était révisionniste en secret. Lors de « l’affaire Faurisson », il était en poste à Lyon. Il aurait refusé de signer une pétition contre le Professeur. J’ignore si cela est vrai, car je n’ai jamais pris la peine de vérifier. Suis-je tout simplement passé entre les mailles du filet par défaut de vigilance des autorités ? C’est possible, du moins à mes yeux. Mais les deux hypothèses sont peut-être vraies.

En 1995, tu as publié à compte d’auteur, un premier livre : Les crimes « libérateurs » contre la Paix. Tu y dévoilais les causes véritables de la seconde guerre mondiale. Il ne s’agissait donc pas des « chambres à gaz ».

L’explication est simple. Lorsque je suis devenu révisionniste, j’ai cru que tout avait été dit et exposé à propos du prétendu « Holocauste ». Je n’ai donc entrepris aucune recherche personnelle qui aurait prétendu à l’originalité. Mais curieux de nature, je m’interrogeais : « Que disait-on, et que publiait-on sous l’Occupation ? ». La bibliothèque municipale de Caen disposait alors de nombreux livres et brochures parus entre 1940 et 1944. Je les ai empruntés systématiquement, lorsqu’il s’agissait de politique de collaboration ou d’idéologie, afin de découvrir leur contenu. Ainsi ai-je pu apprendre que sous l’Occupation, des auteurs avaient dénoncé le rôle des Britanniques dans le déclenchement du conflit. La responsabilité de Londres semblait écrasante. J’ai donc entrepris des recherches qui m’ont amené à remonter en 1918, avec les traités de « paix » imposés aux vaincus. L’enquête m’a passionné, car elle complétait adéquatement le révisionnisme des « chambres à gaz ». En effet, ses conclusions balayaient une autre accusation très lourde portée contre Hitler : celle d’avoir voulu et provoquer la deuxième guerre mondiale.

En définitive, tu as attaqué les trois principales accusations portées contre le national-socialisme allemand : le déclenchement de la guerre, l’Holocauste et Oradour. Évoquons Oradour, car tes recherches sur ce drame sont liées à ta révocation de l’Éducation nationale en 1997.

En effet. J’étais alors professeur au lycée professionnel de Honfleur, dans le Calvados. Mon ordinateur personnel étant vieux et peu puissant, j’utilisais un ordinateur de l’établissement, mis à disposition dans une annexe, pour dactylographier mon futur livre sur Oradour et confectionner des tracts révisionnistes. L’appareil était peu utilisé, et je prenais soins de cacher mes fichiers dans un dossier créé par un professeur parti depuis plusieurs années. Le matin, j’arrivais à l’ouverture de l’établissement, vers 7 heures, et je travaillais jusqu’à 8h15 environ, lorsque les cours commençaient . Je n’ai jamais été surpris.

On t’a également reconnu coupable d’avoir donné des exercices « indélicats » à tes élèves, qui évoquaient le camp de Dachau. N’est-ce pas cela qui a provoqué le scandale, suscitant une enquête contre toi ?

Non. J’ai été suspendu en décembre 1996. Or, ces exercices sur la mortalité à Dachau – exercices donnés à l’occasion du chapitre consacré aux statistiques – je les avais proposés l’année scolaire précédente, sans qu’ils ne provoquent le moindre remous. Il n’y était pas question de « chambres à gaz ». Les élèves étaient invités à comparer les photos montrant des tas de cadavres prises à la libération du camp et les statistiques officielles de la mortalité à Dachau, mois après mois, de 1940 à 1945. L’augmentation effroyable du nombre de décès à partir de la fin 1944, démontrait que les tas de corps découverts en 1945 ne reflétaient pas la situation du camp entre 1940 et 1944. Les élèves l’ont bien compris. Cet exercice a été donné à une seule classe, en cours de travaux pratiques, afin de faire prendre conscience aux élèves que, parfois, des statistiques permettent de déjouer les pièges de l’image. Le travail terminé, personne n’en a jamais plus parlé et aucun scandale ne fut à déplorer.

S’il en est ainsi, alors comment le scandale a-t-il débuté ?

J’ai été dénoncé. Quelqu’un a révélé que j’utilisais l’ordinateur du lycée pour mes travaux révisionnistes.

Connais-tu le nom de celui , ou de celle, qui t’aurait dénoncé ?

Les dossiers constitués contre moi ne donnaient aucun nom. Le proviseur du lycée aurait été informé de mes activités lors d’une réunion avec des professeurs. Mais la secrétaire de la direction m’a confirmé qu’une telle réunion n’avait jamais eu lieu. D’ailleurs, je le répète, aucun collègue ne m’a jamais surpris ni même posé des questions. Pendant près de quinze ans, je me suis parfois demandé : « Mais qui m’a dénoncé ? » Il a fallu attendre 2011 pour que, soudain, les éléments du puzzle se mettent en place, me permettant de soupçonner une personne en particulier. Je suis certain de sa culpabilité à… disons… 90 %, car outre les éléments de l’affaire, j’ai pu la contacter et ses réponses maladroites l’ont trahie, du moins à mes yeux. Mais je ne révèlerai pas son identité. Cette personne a agi par vengeance personnelle, pas pour des motifs anti- révisionnistes. Cela seul importe. J’ajoute qu’un jour ou l’autre, j’airais été révoqué de l’Éducation nationale, déjà à cause de mes condamnations en justice. Le dénonciateur a précipité les choses, c’est tout, me libérant plus vite pour me consacrer à la cause révisionniste.

Tu es donc passé en commission de discipline ministérielle, à Paris. Comment cela s’est-il déroulé ?

Comme un procès de l’Épuration : le jury (des membres de l’administration et des collègues professeurs) m’ont entendu sans m ‘écouter, le verdict étant rendu d’avance. À la radio, les journalistes ont prétendu que les délibérations avaient duré plusieurs heures. C’est faux ! Une fois sorti du ministère, j’ai mangé dans un restaurant qui se trouvait à côté, avec Pierre Guillaume et quelques amis révisionnistes. Au bout de dix à quinze minutes, j’ai vu les membres de la commission de discipline sortir. Le verdict était rendu ! J’en serais informé peu après.

Tu as donc été révoqué en avril 1997, sans indemnités, devant même rembourser la moitié d’un salaire, puisqu’on t’avait exclu en milieu de mois. Qu’as-tu fait ?

Un élève et un ami m’avait aidé à déménager l’appartement que je louais à Honfleur. Nos meubles furent entreposés chez mon père, dans une remise. Avec mon épouse et nos deux enfants (le dernier était né en juin 1996), nous avons occupé temporairement la maison de vacances appartenant à ma famille, en Vendée. Nous avions été autorisés à y demeurer jusqu’au début du mois de juillet, lorsque les premiers vacanciers arriveraient.

De quoi vivais-tu alors ?

Des avances sur les ventes de mon premier livre consacré au drame d’ Oradour, paru fin mai 1997. Les mois de mai et de juin furent merveilleux ! L’été arrivait et la station balnéaire était encore peu peuplée. Nous avons vécu dans l’insouciance. Mon épouse s’est trouvée enceinte au mois de mai 1997.

Pourtant, ton premier livre sur Oradour avait créé le scandale dès sa parution. Cela n’a-t-il pas gêné ta vie ?

Non. Outre le scandale médiatique, un ami avait diffusé le bon de commande dans la région d’Oradour. Mon numéro de téléphone en Vendée y figurait. Nous avons donc reçu de nombreux appels téléphoniques anonymes, dont la plupart étaient injurieux. Mais cela n’a pas suffi à nous gâcher le bonheur de ces deux mois. D’ailleurs les appels ont vite cessé.

Aucun journaliste ne t’a contacté ?

Aucun. Il ne fallait pas donner la parole à l’auteur. Quel aveu !

Tes adversaires ont-ils porté plainte ?

Non, car contestant un crime de guerre, le livre était inattaquable en justice. Les gardiens de la Mémoire en ont donc appelé au ministère de l’Intérieur pour qu’il interdise l’ouvrage. Le décret parut début septembre 1997.

Si ton numéro de téléphone était connu, ton adresse devait l’être aussi. As-tu été menacé par des gens qui seraient venus à ton domicile ?

Personne ne s’est présenté. Nous avons vécu tout à fait tranquillement, sans nous cacher ni prendre la moindre précaution.

Mais savais-tu où tu irais habiter à partir de juillet ?

Non. Toutefois, je faisais confiance en la providence et elle m’a répondu. Au mois de juin, un ami révisionniste nous a offert d’habiter une maison en Loire-Atlantique, près de Pontchâteau, dans un petit hameau de 200 à 300 habitants, avec pour seul commerce un café.

La maison, vieille de plus d’un siècle, avait été habitée par un couple de personnes âgées. Elle était restée comme elle devait l’être dans les années 50. Pas de chauffage central, une grande cheminée dans le séjour, une salle de bain rudimentaire aménagée sous l’escalier, pas de tout-à-l’égout, pas d’isolation et un toit en mauvais état.

Pour un couple avec bientôt trois enfants en bas âge, ce n’était pas l’idéal. Mais au moins tu avais un toit.

Oui, et surtout, pas de loyer à payer. Notre ami nous a vraiment sauvés. Je l’en remercie encore, ainsi que la Providence qui l’a envoyé. En juin, j’ai rendu la maison habitable, repeignant les murs et posant de la moquette dans les chambres. Avec Pierre Guillaume (l’éditeur du Professeur Faurisson), nous avons ramené nos meubles dans une camionnette louée. J’ai installé la machine à laver le linge dans une buanderie attenante à un grand hangar. Fin juin, tout était prêt. Certes, c’était loin d’être le grand luxe ! Je dirais même que cela restait très rudimentaire. Pour le chauffage, j’avais acheté quatre poêles fonctionnant au pétrole lampant.

Tu as vécu là jusqu’en 1998. Militais-tu toujours pour le révisionnisme ?

Oui, mais je ne me souviens plus trop ce que j’ai publié. Ma vie était très agitée. J’ai répondu aux critiques parues à propos de mon premier livre sur Oradour. J’avais alors créé un bulletin, Le Nouveau Messager. Deux numéros sont parus, consacrés à la défense de mes conclusions sur la tragédie. Je diffusais également des ouvrages révisionnistes par le biais d’un catalogue au format papier.

Tu as donc connu de nouveaux ennuis avec la justice ?

Oui ; mais pas seulement. Les premiers ennuis survinrent avec l’arrivée de l’automne. Les jours diminuant, le froid et l’humidité apparaissant, la vie dans cette vieille maison aménagée de façon rudimentaire, devint très difficile. Mon épouse souffrait d’engelures aux mains ; le jardin était boueux, et lorsqu’elle se rendait à la buanderie, elle revenait crottée; les enfants jouaient dehors, se salissant et salissant tout à l’intérieur. Le pire était la pluie. Elle traversait le toit en mauvais état puis le plancher du grenier. Des gouttes tombaient dans notre chambre, y compris sur notre lit. Lorsque, l’hiver étant venu, un froid intense s’installa, le matin, la température dans la maison descendit jusqu’à 8 degrés. Je craignais pour les tuyauteries. J’ai acheté en urgence de la laine de verre que j’ai déposée sur le plancher du grenier. Mais l’isolation restait très défectueuse. La chaleur s’échappait par les portes et les fenêtres vétustes.

À cette situation déjà difficile, sont venus s’ajouter de nouveaux ennuis avec la justice.

Oui, car je diffusais le Rapport Rudolf qui était interdit en France. Pour cela, j’ai été poursuivi, mon ordinateur a été saisi et on m’a condamné à un an de prison ferme.

La répression s’aggravait donc ?

Il n’y a là rien de surprenant. C’est le phénomène d’accoutumance. Au départ, les juges n’ont pas osé infliger des peines de prison ferme, car la France se présentait comme le pays de la liberté de recherche et d’expression. Ils condamnaient donc à de la prison avec sursis. C’était un peu comme un avertissement. Mais le principe était posé. On pouvait condamner un citoyen reconnu coupable de diffuser publiquement des thèses déplaisantes. Viendrait alors le problème des récidivistes. Si les avertissements ne suffisaient pas, il faudrait sévir, avec de la prison ferme. C’était fatal. D’où cette condamnation infligée en 1997.

Pourtant, tu n’es pas allé en prison. Pourquoi ?

J’ai évité la prison car mon avocat, Maître Eric Delcroix, fit appel du jugement. Les mois passèrent et un jour, il m’avertit que le délai de prescription était atteint. À l’audience, le procureur l’admit. La justice avait commis une négligence. Par conséquent, il plaida ma relaxe pour cause de prescription.

Comment expliques-tu cette « négligence » ?

En sortant du tribunal, Me Delcroix me dit d’un air malicieux : « Je crois qu’une main secourable a placé votre dossier au bas de la pile ». C’est très possible. Ma vie de militant m’a confirmé que l’on dispose d’alliés secrets placés aux endroits les plus inattendus. J’y vois des envoyés de la Providence. Il ne faut donc jamais désespérer.

Malgré cette excellente nouvelle, ta situation familiale restait difficile.

En effet, mon épouse donna naissance à notre troisième enfant – un troisième garçon – le 9 février 1998, en plein hiver. À son retour à la maison, dans le froid et l’humidité, la vie fut très difficile. Je travaillais toute la journée au révisionnisme afin de gagner ma vie. J’imprimais des petites brochures moi-même, avec un recopieur à encre. Je m’occupais de tout : la rédaction, la mise en page, l’impression, l’assemblage, la publicité, la vente, les envois. C’était exténuant. Je donnais également des conférences privées au terme desquelles je vendais mes œuvres. Mais mon épouse était fatiguée et déprimée. Nous avons bénéficié d’aide-ménagères subventionnées par l’État. Toutefois, c’était notoirement insuffisant. J’ai donc trouvé des jeunes filles qui venaient s’occuper des deux aînés. Il fallait les payer, sans compter le reste. Nous avons alors connu une relative pauvreté. Nous devions économiser pour tout. J’ai appris à acheter dans les magasins d’occasion pour l’habillement, les jouets, les livres, le matériel informatique et électrique. Le matin, dans la cuisine, j’allumais le poêle à pétrole et je chauffais le lait dessus, à l’aide d’une casserole. J’en suis venu à cuisiner sur ce poêle. Parfois, les plats avaient un arrière-goût de fumée noire !

Ta famille t’a-t-elle soutenu ?

Sur le plan des idées, non, pas du tout. Mais nous n’en parlions pas, point final. Je ne parlais jamais de ma vie professionnelle et on évitait de m’interroger à ce propos.

Pourtant, tu étais l’auteur d’un ouvrage sur Oradour qui avait défrayé la chronique. Cela n’a-t-il pas éveillé la curiosité ?

Nullement. En juin 1997, j’ai présenté mon ouvrage à un oncle maternel. Il l’a feuilleté puis l’a reposé en déclarant : « Peut-être…mais les SS restent des criminels ». J’ai ensuite offert cet exemplaire à ma mère. Des années plus tard, je l’ai retrouvé déposé au-dessus d’une armoire à vêtements, tout poussiéreux. Il avait été dissimulé là sans avoir été ouvert. Le reste de ma famille ne m’a jamais interrogé sur mes travaux et mes conclusions. Rien, pas un mot. C’était tabou. On acceptait de recevoir le « blasphémateur », mais on ne parlait de rien avec lui… Ma famille est à l’image de 95 % des gens. Ils ne veulent rien savoir du révisionnisme car ils soupçonnent d’instinct que la vérité les dérangerait. Malgré cela, sauf exception, mes proches ne m’ont pas rejeté, non. Ma famille m’a nié. Le Vincent révisionniste n’existe pas. Est-ce mieux que d’être rejeté ? Je le crois…

Tu as quitté cette maison en 1998. Dans quelles circonstances ?

La vie devenait de plus en plus difficile dans ce hameau perdu. Nous n’avions aucune relation de voisinage. Mon épouse sombrait dans la dépression. Je n’ai pas su faire face. Je voulais voir des gens qui me souriaient et avec lesquels je pourrais parler normalement. Le vendredi soir, je partais donc avec mes deux aînés rendre visite à mon père ou à ma mère (ils vivaient séparés). Quand j’allais voir ma mère, j’en profitais toujours pour passer un après-midi et une soirée avec mes beaux-parents qui habitaient non loin. Je disais à mon épouse : « J’emmène les deux grands pour que tu puisses te reposer avec le bébé ». Mais c’était une excuse. Je voulais fuir cette atmosphère étouffante pour respirer un bol d’oxygène le samedi et le dimanche. Je revenais le dimanche dans la nuit.

Laisser ton épouse seule, ce n’était pas une bonne solution !

Non, bien évidemment. Certes, je lui téléphonais le samedi matin, le dimanche matin et le dimanche soir ;. Toutefois, cela ne réparait rien. Ici se place un évènement très mystérieux. Un dimanche matin – c’était fin février 1998, je crois – mon épouse me dit que des milliers de grosses mouches avaient envahi le couloir de l’étage. Elle me raconta que, seule dans sa chambre, elle avait soudain entendu un gros bourdonnement dans le couloir. Ayant ouvert la porte, elle vit un nuage de mouches qui obscurcissait l’atmosphère. Les mouches apparaissaient, volaient quelques secondes et tombaient au sol. D’autres surgissaient alors, venues de nulle part. La couche de mouches mortes s’épaississait. Terrifiée, elle ferma la porte. Peu après, le bourdonnement diminua puis cessa complètement. Quand elle eut le courage de regarder, le sol était recouvert d’une couche de deux à trois centimètres de mouches. Elle prit l’aspirateur et remplit tous les sacs disponibles (une dizaine peut-être). Mais des cadavres jonchaient encore le sol. Je lui ai demandé de ne rien toucher, je voulais voir. Le soir, dès mon retour, j’ai pu constater de moi-même. Une dizaine de sacs d’aspirateur remplis de mouches et des centaines de mouches mortes gisaient encore sur le sol. C’était digne d’un film d’épouvante.

Des mouches…normales ?

Oui, comme on peut en voir l’été : des drosophiles. Il n’y en avait que dans le couloir. Rien dans les autres pièces, ni même dans les escaliers. J’ai inspecté le grenier, rien. Il faisait froid, la maison était froide. Le couloir n’était pas chauffé et nous fermions les portes des pièces. Je ne puis croire que ces milliers de mouches seraient subitement sorties de leur hibernation à la faveur de la chaleur. Mon épouse m’a confirmé qu’elles semblaient venir de nulle part.

Comment l’expliques-tu ?

Je n’ai aucune explication rationnelle. Je pense que mon épouse, totalement seule et déprimée, a songé sérieusement à mettre fin à ses jours. La Providence l’en a empêchée, en particulier pour le bébé qui était avec elle. Cet évènement m’a ébranlé. J’étais bien décidé à trouver une solution pour déménager au plus vite.

L’occasion s’est-elle présentée rapidement ?

Durant l’été 1998 d’après mes souvenirs. Je dois vous dire que les années 1998-2010 ont été les plus agitées de ma vie. Bien des évènements sont survenus. Sans documents pour les situer dans le temps, je ne pourrai les raconter par ordre chronologique. Si, un jour, je suis libéré et suffisamment en forme, alors je m’aiderai de mes revues et des papiers qui me restent pour rédiger mes mémoires. Dans le cadre de cet entretien, je raconterai certains faits sans prétendre respecter scrupuleusement leur succession.

Durant l’été 1998, une amie m’a informé qu’une école hors contrat cherchait un professeur d’Histoire. Situé dans les Alpes, l’établissement était dirigé par le Père Avril. Il scolarisait des collégiens et des lycéens libanais. Quelques dizaines tout au plus. Je m’y suis présenté, et j’ai été engagé.

Mais tu n’es pas professeur d’Histoire ?

S’agissant d’enseigner à des collégiens ou des lycéens, j’avais la culture suffisante et les manuels adéquats. Toutefois, vous avez raison. Une telle situation aurait dû m’alerter. Cependant, je voulais quitter la maison au plus vite, donc j’ai omis de m’informer davantage. Avec un ami, nous avons loué deux camionnettes et avons emporté ce que nous avons pu dans les Alpes. Le Père Avril avait mis gracieusement à ma disposition une petite maison inoccupée dans l’établissement. La rentrée approchait et il fallait faire vite. Je reviendrais chercher le reste plus tard, ce qui me permettrait de nettoyer la maison.

Te voilà donc dans les Alpes, enseignant l’Histoire à de jeunes libanais. Devais-tu également leur enseigner la Shoah ?

La question ne s’est pas posée, car quelques semaines après la rentrée, un couple d’amis m’a raconté ses mésaventures dans cette école, des années auparavant. Ce qu’ils avaient vu et vécu qui avait provoqué leur départ . Encore avaient-ils eu de la chance. Ils avaient quitté les lieux dans des conditions décentes. Mais certaines personnes et certaines familles avaient perdu beaucoup.

Que t’a-t-il raconté ?

Des affaires de mœurs et des indélicatesses dans le domaine financier. Je n’en dirai rien ici, mais j’ai pu découvrir des éléments qui confirmaient ses dires dans deux cas précis.

Tu as donc choisi de partir ?

Non, pas tout de suite. Vers novembre, toutefois, alors que j’attendais en vain le versement de mes salaires, le Père Avril m’a fait comprendre que je devrais payer un loyer pour la petite maison. Il a en outre refusé de financer le remplissage de la cuve de fioul pour le chauffage, arguant que l’on chauffait trop. Enfin, il a tenté de couvrir une affaire de mœurs : un élève qui couchait avec la surveillante en chef ! Les avertissements de mon ami ayant été confirmés, j’ai compris qu’il fallait quitter les lieux au plus vite si je ne voulais pas finir ruiné, car j’épuisais mes dernières réserves. Un militant nationaliste qui habitait la région accepta de m’aider. Mais ce fut le déménagement le plus éprouvant de ma vie.

Où es-tu allé ? Car je suppose que tu n’es pas revenu où tu habitais auparavant ?

Il n’en était pas question, par ma propre faute. Embarqué dans le tourbillon d’une vie agitée et anxiogène, j’avais laissé sans nouvelles l’ami qui me l’avait prêtée. Un jour, j’étais revenu prendre les dernières affaires et nettoyer la maison. La porte était fermée et la serrure changée. Je lui ai téléphoné. Il m’a sermonné, ajoutant qu’il avait vidé la maison et changé toutes les serrures. Je suis reparti les mains vides, et sans avoir pu plaider ma cause.

Tu avais donc fait tout ce trajet pour rien ?

Effectivement. Certes, cela était ma faute. Mais dans de tels moments, on se sent vraiment seul. J’avais laissé un beau berceau en bois auquel mon épouse tenait, ainsi que des jouets, des habits…Tout était perdu, et la situation dans les Alpes était mauvaise. Il y avait de quoi désespérer.

Qu’as-tu donc fait ?

Lorsque nous avons décidé de quitter l’établissement du Père Avril, j’ai téléphoné à un ami belge révisionniste que je connaissais depuis 1992. Il vivait à Bruxelles, dans une grande maison à trois étages, les deux derniers étant inoccupés depuis des années. Il a accepté de nous loger gratuitement.

Si je comprends bien, en moins d’une année, tu étais parti de la Vendée pour les Alpes, et tu allais déménager des Alpes pour la Belgique ?

Exactement. C’était une vie de fou.

Mais n’avais-tu pas signé un contrat de travail et d’habitation avec le Père Avril ? Était-il impossible de te défendre ?

Non, car je pensais que la parole donnée suffisait. J’évoluais dans un milieu qui se prétend l’ultime refuge de la noblesse. J’y avais certes côtoyé des gens nobles. Mais j’étais très naïf. J’ajoute que les révélations faites par différentes personnes à propos de faits inavouables survenus dans l’établissement du Père Avril, étaient insupportables à mon épouse. Elle vivait dans le dégoût et dans la peur. J’ignore si tout ce que l’on nous racontait discrètement était vrai. Il était même question d’une religieuse qui, s’étant disputée avec une autre, aurait planté de rage une paire de ciseaux pointus dans… un Christ en croix ! Fausse rumeur ? Exagération ? Peut-être. Mais mon épouse voulait quitter ces lieux. Elle en était malade, au premier sens du terme. Un soir, probablement un vendredi, j’ai assis les trois enfants dans la voiture et nous sommes partis pour la Normandie, chez mes beaux-parents. Mon épouse était sur le siège passager, avec une fièvre approchant les 40°C.

Tu as entrepris un voyage des Alpes vers la Normandie en catastrophe ?

Pas en catastrophe. Le départ était prévu. Depuis une semaine, nous préparions secrètement le déménagement en disposant nos affaires dans des cartons.

Pourquoi secrètement ?

Car je craignais la réaction du Père Avril. Quoi qu’il en soit, je suis parti pour la Normandie au volant d’une vieille BX14 à quatre vitesses. J’ai roulé toute la nuit, observant des pauses régulières durant lesquelles je dormais une vingtaine de minutes sur le siège conducteur. Je pensais alors à l’Exode…

Tu es donc arrivé chez tes beaux-parents. Que pensaient-ils de ta situation ? Soutenaient-ils le révisionnisme ? Dans le cas contraire, ils devaient être très mécontents.

Ils ne soutenaient pas le révisionnisme. On n’en parlait pas, c’était comme un tabou. Et s’ils étaient mécontents, ils ne l’ont pas montré. Non, ma belle-mère m’a dit sur un ton neutre : « Tu as fait un essai, ça a raté ». Elle évoquait mon travail dans les Alpes.

Comment expliques-tu cette réaction pour le moins surprenante ? Car beaucoup de beaux-parents auraient exigé de leur gendre qu’il cesse le militantisme révisionniste, faute de quoi leur fille le quitterait.

Ils savaient que je ne cesserais jamais le combat. Quant à leur fille, j’ignore ce qu’ils ont pu lui dire, mais leurs rapports n’avaient jamais été très harmonieux, et je pense qu’ils n’avaient guère d’emprise sur elle.

Malgré cela, ils ont accepté de te recevoir ?

Oui. Marina – mon épouse – était leur fille unique et ils aimaient leurs petits-enfants. Quant à moi ; j’avais toujours eu des rapports cordiaux avec eux. Sans me soutenir, ils nous ont aidé. Aujourd’hui encore, je les en remercie.

Après m’être reposé une demi-journée, je suis reparti pour les Alpes. Je me souviens qu’en route, vers Paris, je me suis arrêté dans une brocante ouverte. Là, j’ai acheté un château-fort en plastique pour mes enfants. Nous l’avons gardé des années. Une telle initiative peut surprendre, mais je pense que c’est une façon de dédramatiser. Faire comme si tout était normal. Un peu comme Hitler qui, en 1945, discuta avec Albert Speer des plans de Berlin pour l’après-guerre.

Tu craignais la réaction du Père Avril. Comment as-tu donc déménagé. De nuit ?

Oui, mon ami avait loué un petit camion. Il est arrivé un soir avec une demi-douzaine de jeunes militants et sympathisants nationalistes. Nous avons chargé le plus vite possible, non par crainte du Père Avril – car il s’était absenté – mais parce qu’il fallait rendre le véhicule avant le surlendemain à 8 heures du matin. Les jeunes ont bien travaillé ; ils devaient en outre suivre le camion avec ma voiture jusqu’à Bruxelles afin de nous aider à décharger. Mais deux ou trois ont renoncé. Puis, lors du trajet, la police nous a arrêtés. Le camion était surchargé. Il a fallu louer une camionnette ! Mon ami s’en est occupé, à ses frais. Je conduirais le second véhicule. Mais les jeunes ont abandonné la partie. Il faudrait donc rouler toute la nuit sans pouvoir se relayer au volant. C’était mission impossible. Aussi avons-nous pris du retard en observant régulièrement des pauses pour dormir un peu.

C’était plus prudent, car un accident aurait été catastrophique !

En effet. Arrivés à Bruxelles, la femme a engagé deux étudiants pour nous aider à monter nos affaires au deuxième étage, sans ascenseur, puisqu’il s’agissait d’une maison individuelle. Pressés par le temps, nous avons tout entassé pêle-mêle dans une pièce, sans aucun ordre. On aurait dit qu’une tornade était passée. Puis, après un petit repos, nous sommes repartis pour les Alpes. C’était alors la fin de l’après-midi. Théoriquement, nous aurions pu revenir à temps. Mais c’était sans compter la fatigue et la neige qui tombait depuis plusieurs heures. Le retour fut un véritable calvaire. Mon ami s’est ruiné en essence et en frais supplémentaires, car nous avons rendu les véhicules en retard. Je l’en remercie du fond du cœur. Des Alpes, je suis revenu en Normandie où j’ai pris mon épouse et mes enfants afin que nous aménagions dans notre nouveau logement. Lorsqu’elle vit le tas d’affaires, elle fondit en larmes. Mais nous nous sommes mis au travail et en quelques jours, nous avons aménagé le deuxième étage, mon bureau ayant été installé au troisième.

Contrairement donc à une légende qui a couru, tu n’as pas quitté la France pour fuir la justice ? Tu l’as quittée, car tu avais trouvé un ami à Bruxelles pour vous offrir un logement ? Il fallait faire vite.

Effectivement. Je n’ai pas fui la justice française, mais l’établissement du Père Avril. Si l’on m’avait offert un logement en France, je n’aurais pas quitté le pays. Je note que 25 ans après, la légende court toujours ! Dans un livre paru en 2023, un auteur parle de ma condamnation, en 2008, à un an de prison ferme, par la justice française. Il ajoute : « C’est ce qui le conduit en Belgique pour se cacher »1. C’est entièrement faux ! Arrivés en Belgique début 1999, nous avons effectué toutes les démarches légales, parmi lesquelles une [1 KRUG François, Réactions françaises. Enquête sur l’extrême droite littéraire. Seuil, Paris, 2023, p.140.] inscription au Consulat de France. J’y ai donné ma véritable identité ainsi que mon adresse à Bruxelles. Je ne suis donc pas allé me cacher en Belgique.

Vous avez emménagé au deuxième et au troisième étages d’une maison individuelle. Vous n’aviez donc pas de cuisine ?

En effet. Nous disposions d’une salle de bain (avec deux lavabos, une douche et une baignoire) et de quatre grandes pièces. Nous y avons aménagé notre chambre, celle des enfants, mon bureau et une salle à manger avec le réfrigérateur. Dans cette salle à manger, j’ai posé du carrelage au-dessus du buffet où la vaisselle était rangée. Deux plaques chauffantes nous ont permis de cuisiner. Peu après, j’ai acheté un petit four que nous avons placé sur le réfrigérateur. Nous lavions la vaisselle dans les lavabos de la salle de bains : un pour le lavage, un pour le rinçage. La machine à laver le linge se trouvait à la cave , dans une buanderie. Pour mon épouse, c’était assez difficile car elle devait descendre et remonter trois étages à chaque fois.

C’était en quelque sorte de l’improvisation ?

Oui, mais nous avions un toit où nous pouvions loger gratuitement. Étant ruinés financièrement, c’était merveilleux !

Qu’as-tu fait pour survivre ? As-tu donné des cours particuliers ?

Non, car une nouvelle opportunité s’est offerte. Sur les conseils d’un ami belge, nous avions scolarisé notre fils aîné dans une école de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, à Bruxelles. C’est ainsi que nous sommes entrés dans le monde des catholiques traditionalistes, dont nous ne connaissions rien. Une fois notre fils inscrit, on nous a invités à suivre la Messe tous les dimanches. Les fidèles ayant appris à nous connaître, ils ont su que j’avais été professeur de maths-sciences dans un établissement public. J’ai alors été informé qu’un établissement de la FSSPX recherchait un professeur de physique-chimie. Il était situé à Camblain-l’Abbée, près d’Arras, dans le Pas-de-Calais. Je m’y suis présenté.

On t’a engagé malgré ton passé…disons sulfureux ?

Eh bien oui ! Le directeur était l’abbé Berteaux. Quand il a su que j’étais l’auteur du livre sur Oradour, il en a été ravi. Il m’a tout de suite engagé, me demandant juste d’être discret sur mes activités révisionnistes.

C’était donc un sympathisant révisionniste ?

Un ardent sympathisant, politique également ! J’ai pris mes fonctions en septembre 1999, si je me souviens bien. Je logeais dans une chambre de l’établissement, non loin des dortoirs. Naturellement, je suis resté très discret. À l ‘époque, j’étais encore assez peu connu.

L’expérience a-t-elle été heureuse ?

Tout à fait ! J’étais très apprécié des élèves pour mes compétences pédagogiques et aussi pour ma gentillesse et mon sens de l’humour. Un soir, lors d’une messe, une panne de courant survint dans la chapelle. Nous nous retrouvâmes plongés dans la pénombre. Soudain, au bout de cinq minutes, une grande lumière se fit : l’homme à tout faire de l’établissement venait d’apporter une lampe de chantier qu’il avait branchée ailleurs. Arrivé par la porte du fond, personne ne l’avait vu faire. Tout le monde ayant été surpris, j’ai dit aux lycéens auprès desquels j’étais assis sur les bancs du fond : « Oh ! Une apparition ! » Pendant au moins cinq minute, nous avons dû faire tous nos efforts pour étouffer nos fou-rires. Nous nous amusions beaucoup.

Un autre jour, une nouvelle panne de courant survint cette fois-ci dans les classes, dont le laboratoire de physique. Les installations souffraient d’un manque d’étanchéité du toit. Quand il pleuvait, l’eau provoquait des courts-circuits, donc des pannes. J’avais programmé un cours sur…l’électricité, avec une expérience pour faire comprendre la différence entre tension électrique et intensité du courant. Cette expérience, j’ai dû la mener dans le hall de l’établissement, épargné par la panne. Outre ma classe, d’autres élèves l’ont suivie, ainsi que l’abbé Berteaux. Plus tard, il m’a félicité pour la clarté de mes explications. « J’ai trouvé la perle rare », m’a-t-il confié.

Tu avais donc enfin trouvé un poste fixe ?

C’est ce que j’ai cru. Mais j’ai rapidement appris qu’être révisionniste vous transformait en paria, même dans les milieux plutôt amicaux.

Que s’est-il passé ? La Police est-elle venue t’arrêter dans les locaux ?

Même pas. Vers le mois de novembre eut lieu la réunion entre les parents et les professeurs de l’établissement. Le père d’un élève a glissé à l’un de mes collègues : « Alors, ça fait quoi de travailler avec Vincent Reynouard ? » Le collègue ayant manifesté son incompréhension, le père lui a révélé que j’étais un révisionniste, auteur du livre sur Oradour qui avait été interdit sur tout le territoire. Pour lui, c’était l’horreur.

Une gaffe, en quelque sorte ?

Oh oui ! Le collègue a prévenu les autres professeurs. Tous ont craint qu’un journaliste ne découvre ma présence comme enseignant et ne provoque ainsi un scandale, qui entrainerait la fermeture de l’établissement. Ils sont allés voir l’abbé Berteaux et l’ont supplié de me congédier sur le champ.

L’abbé a-t-il cédé ?

J’ignore s’il a reçu d’autres pressions. Mais peu après, c’était un mercredi je crois, il m’a convoqué dans son bureau. Là, il m’a raconté ce qu’il s’était passé et m’a demandé de quitter l’établissement le jour même. Il avait les larmes aux yeux. Je lui ai répondu que j’acceptais de partir, mais que je souhaitais rester jusqu’au vendredi soir, le temps de dire au revoir aux élèves et de finir mes cours. Il a accepté. De façon évidente, mon départ le consternait.

As-tu été dédommagé ?

Rien n’y obligeait l’établissement. Mais jusqu’à la fin de l’année scolaire, l’abbé Berteaux m’a donné sa paie mensuelle. Un seigneur ! Je l’en remercie.

Tu as donc quitté l’établissement après avoir dit adieu aux élèves ?

Oui, c’était la deuxième fois. Et tout comme la première, les élèves étaient dépités. Cela m’arrivera encore quatre fois, en 2009, 2014, 2015 et 2016 (ou 2017), comme professeur particulier. Quoi qu’il en soit, lorsque je suis parti de Camblain, j’ai compris que je ne pourrais plus jamais trouver un poste fixe d’enseignant dans un établissement, quel qu’il fut. Un révisionniste déclaré devient un paria. Pour des raisons différentes certes, mais le résultat reste le même.

Qu’en fut-il du militantisme révisionniste ? Car étant ruiné, tu ne pouvais plus continuer, même avec un maigre salaire de professeur dans une école hors contrat. Cette paie servait juste pour vos besoins familiaux.

J’ai été secouru par deux amis.

Tout d’abord un Français qui m’a prêté la somme de quinze mille francs. Je lui rembourserais quand cela me serait possible, sans intérêts. Je l’ai partiellement remboursé, en donnant des cours particuliers à ses enfants. Ensuite un flamand, Siegfried Verbeke, animateur de la Fondation pour la libre recherche historique (Vrij Historisch Onderzoek, VHO). En 1997 , il avait publié mon ouvrage sur Oradour. À Anvers et à Gand, il possédait plusieurs magasins de photocopies. Il m’a offert cinq mille francs de photocopies, afin de réimprimer des brochures révisionnistes ainsi qu’un catalogue. Ayant pu sauver mes fichiers, je suis parvenu à reprendre mes activités. J’en ai profité pour créer un bulletin d’informations révisionnistes qui aurait le même titre que mon tout premier bulletin, Nouvelle Vision. Sur le papier, j’avais créé une annexe du VHO pour la France . VHO signifiait alors Vision Historique Objective. Ainsi pouvais-je bénéficier de la boîte postale et du compte en banque de la fondation créée par Siegfried Verbeke.

Cette reprise des activités a dû enrager tes adversaires ?

En effet. Alors que le second numéro de Nouvelle Vision venait d’être imprimé, nous avons reçu, de la France, un arrêté ministériel qui interdisait la revue. Dès le premier numéro, donc, l’organe avait subi les foudres des autorités.

Pour quels motifs ?

Je ne m’en souviens plus. À vrai dire, je m’en moquais. Après avoir envoyé le second numéro aux abonnés, j’ai décidé de publier ensuite des livrets à intervalles réguliers, au format A5 (Nouvelle Vision était en A4). Chacun aurait un titre différent – celui de l’étude principale qui y serait publiée – ainsi la France ne pourrait- elle pas nous accuser de violer l’arrêté d’interdiction. Elle devrait en outre interdire les livrets l’un après l’autre, ce qui paraissait impossible. Et en effet, j’ai pu en éditer un certain nombre, dont l’un circule encore sous le titre : Julius Streicher à Nuremberg. À la source de l’imposture « antiraciste ».

Toutefois tes adversaires ne se sont pas avoués vaincus ?

Non, naturellement. Pour encaisser les chèques français, le VHO avait ouvert un compte dans une banque lilloise. Un jour, Siegfried Verbeke m’informa qu’il allait le clôturer, l’établissement refusant désormais de nous compter parmi ses clients.

La banque en avait-elle le droit ?

Je pensais que non, mais une étude des textes me détrompa. J’ai tout de même téléphoné au responsable pour connaître les raisons de cette décision, car la lettre reçue par Siegfried Verbeke ne les mentionnait pas. Visiblement déstabilisé mais soucieux de se justifier, il improvisa et me lança : « On ignore la nature de votre commerce. Qui sait si vous ne diffusez pas…euh…du…de la pornographie ! ». Comme si le porno était interdit ! C’était vraiment pitoyable. Le banquier jouant les pères-la-pudeur. Mais sachant qu’une banque n’avait pas à se justifier, je n’ai pas insisté. J’ai mis fin à la conversation.

Comment as-tu fait pour encaisser les chèques français ?

Un de mes amis s’appelait Roger H… J’ai demandé aux gens de libeller leurs chèques à VR « sans mention ni trait ensuite, nous complèterons ». Le V devenait un M, le R devenait Roger puis j’ajoutais le nom de mon ami. Les chèques étaient ensuite ventilés sur plusieurs comptes que mon ami possédait du fait de ses activités professionnelles. Je me suis acheté une collection de stylos feutre pour pouvoir modifier l’ordre sans que cela ne se voit. C’était très drôle, à chaque fois, de trouver le bon, celui avec l’encre la plus proche. Cela devenait un jeu.

Les autorités belges t’ont-elles créé des ennuis ?