Atrocités françaises en Allemagne et en Autriche

Au fond, tout ce que nous avions à reprocher à l’Allemagne, c’est la fessée de mai 1940, mais aussi, à qui la faute ? Les Allemands avaient constitué des divisions blindées tandis que nous, nous avions constitué des divisions d’infanterie coloniale, et certains cherchent encore les raisons de notre défaite.

Des divisions d’infanterie coloniale qui vont d’ailleurs particulièrement s’illustrer dans les atrocités françaises contre l’Allemagne, il faut le savoir, les Gaullcheviks ont été encore plus indignes dans la victoire que les Français dans la défaite quatre ans plus tôt, ils seront à peu près à l’égal des Russes dans le sadisme des exactions.

On critiquera le comportement de de Gaulle en 1964 en Algérie, mais c’est peut-être la seule fois où il a eu une certaine cohérence : il n’allait pas interdire aux Algériens du FLN de faire aux Français ce qu’il avait permis aux Français et aux « Français » de faire contre les Allemands vingt ans plus tôt.

Non, les Allemands à la « libération » ne récoltaient pas la monnaie de leur pièce, jamais les françaises n’ont été inquiétées par les soldats de la Wehrmacht, jamais leurs maisons n’ont été pillées et saccagées, jamais on ne les a envoyées vivre avec leur famille dans des huttes à la périphérie des villes, jamais les travailleurs, dont beaucoup étaient volontaires, n’ont été mis à 900 calories par jour, jamais les prisonniers n’ont servi à désamorcer des mines sans protection, jamais ils n’ont été entassés dans des camps à s’abriter dans des trous, jamais les Allemands ne sont venus raser nos forêts, démonter nos usines, piller nos brevets et enlever nos savants.

Sans doute la tache la plus grave de toute notre histoire, les Allemands pourraient nous la pardonner, mais la question est plutôt de savoir si nous pourrons un jour nous la pardonner à nous-mêmes.

Ci-après, des extraits d’un livre paru en 2001 de Claus Nordbruch, Der deutsche Aderlass – l’Allemagne saignée à blanc – traduit en 2003 de l’allemand vers l’anglais par les efforts conjugués de E.M. Parker, R.M. Neuville and J.M. Damon, c’est de leur traduction en anglais qu’est tirée la présente traduction en français.

La méthode pour récolter les données qui intéressent le sujet ici traité est assez fruste, mais suffisante : rechercher toutes les occurrences du mot «French» dans le livre (145 occurrences) et par sécurité «France» (67 occurrences).

Résultat, un aspect un peu mosaïque, comme des tessons de poteries mis ensemble, mais ce n’est pas plus mal, les faits conservent ainsi leur bord tranchant alors que noyés dans une structure, ils ont tendance à paraître plus lisses.

Cette mosaïque a au moins le mérite de donner une idée de notre «honneur national» tel que vu par de Gaulle et ses copains communistes, un déshonneur dont on voit les conséquences aujourd’hui dans les rues de nos villes et même, maintenant, dans les villages: un manquement à l’honneur, ça ne pardonne pas.

Reddition chevaleresque contre humiliation

Lorsque la Grande Armée [ironie pour parler de l’Armée française, mais ironie bien placée, la Grande Armée, c’était l’armée des vingt nations, mais au moins, c’était vingt nations européennes, tandis qu’en mai 1940 …] s’est rendue à la Wehrmacht le 22 juin 1940 et que le général français Charles Huntzinger signait l’armistice dans le wagon de Compiègne, le Field Marshal Keitel, condamné à mort en 1946 par le tribunal des vainqueurs comme «criminel de guerre» et exécuté par pendaison, rendait hommage en ces termes aux Français vaincus :

«Monsieur le général, en tant que soldat, je peux compatir à ce que vous avez enduré. Je ne peux que vous exprimer ma plus profonde admiration pour la manière avec laquelle vous avez défendu les intérêts de votre pays jusqu’à la dernière extrémité et vous assurez de toute ma sympathie».

Après la signature, une minute de silence était observée en l’honneur des soldats tombés des deux côtés.

À comparer à l’arrestation honteuse des dignitaires du Reich, «pantalons baissés et mains levées!» (Hosen runter, Hände hoch!), alors que se mettait en place en Allemagne la loi totalement tyrannique des despotes Alliés. Sans plus de manière, des nouveaux concepts, rétroactifs, faisaient leur apparition dans le droit international. La vénérable Europe, l’Europe avec une âme avait cessé d’exister.

Des travailleurs Français protègent des Allemandes de la soldatesque Russes

[FG, on commence l’exposé par le seul épisode qui sauve un peu l’honneur de la France et qui montre en plus que les «travailleurs forcés» ne devaient pas être si mal traités que ça par les Allemands]

Au fur et à mesure que l’Armée rouge progressait dans l’est de l’Allemagne, les Polonais s’enhardissaient un peu plus à chaque kilomètre. Mais les Allemands et les «collaborateurs» n’étaient pas les seules victimes des atrocités et des mauvais traitements, il y avait aussi les prisonniers de guerre Alliés, en général plutôt des travailleurs étrangers, en particulier les Français, les Anglais, les Hollandais, les Flamands et les Wallons. Ces Européens de l’Ouest, mais aussi les Ukrainiens et les citoyens Baltes se rangeaient presque exclusivement aux côtés de la population allemande en fuite et partageaient leur sort.

Sans égards pour leur nationalité, eux aussi étaient dépouillés, violés et abattus. Dans leur fuite éperdue vers l’Ouest, il doit être souligné que ces populations européennes de l’Est étaient souvent accompagnées dans leur marche par des prisonniers de guerre français, ou des civils, Français, Belges ou Hollandais, qui avaient été employés aux travaux des champs dans les fermes d’Allemagne orientale. Ils se sont souvent, au péril de leur vie, interposés pour protéger les femmes les enfants et les vieillards des bombardements en piqué ou des exactions.

Lieselotte W., qui avait 16 ans à l’époque, se souvient que lorsque les Soviétiques sont arrivés à Samland, qu’ils ont commencé à rôder le soir à la recherche de proies à violer, les prisonniers de guerre Français, comprenant la situation, leur ont porté secours et les ont protégées des Russes.

Ce n’est pas un cas isolé, et ça montre à quel point les liens entre ces personnes – en général, des prisonniers de guerre – et les Allemands étaient forts. On peut indubitablement en conclure, premièrement, que ces travailleurs étrangers et prisonniers de guerre étaient correctement traités par l’Allemagne nationale-socialiste, sans quoi, ils se seraient placés aux côtés de leurs «libérateurs» toutes voiles dehors et, deuxièmement, que la plupart des meurtres de prisonniers et des travailleurs étrangers qu’on a mis sur le dos des Allemands étaient en réalité le fait des communistes, ou plutôt, des libérateurs patriotes d’Union soviétique, de Pologne et de Tchécoslovaquie.

Par exemple, le village de Weizdorf dans le district de Rastenburg en Prusse-Orientale est tombé aux mains des troupes soviétiques le 27 janvier 1945. Durant la mise à sac, les Français qui s’y trouvaient n’ont pas été épargnés non plus. Regroupés dans un domaine, 12 d’entre eux ont eu leurs doigts arrachés pour récupérer les bagues, puis on leur a collé une balle dans la nuque à l’extérieur de l’écurie près du tas de fumier. «Nous étions tous obligés de rester là à regarder, puis ça a été le tour d’autres personnes ont eu les tendons des mains coupés au rasoir ou à la baïonnette».

Un tel massacre d’étrangers par l’Armée rouge n’avait rien d’exceptionnel : dans le village de Prusse-Orientale de Nemmersdorf, ce n’est pas seulement la quasi-totalité des habitants qui ont été victimes de l’orgie de sang des Soviétiques, il y avait aussi une cinquantaine de prisonniers de guerre Français, tous abattus par eux.

Friederike Scharwies, une fermière de Labau, conserve également un très bon souvenir de l’attitude des prisonniers Français :

«Ils étaient tous, sans exception, plein de pitié devant ce qui arrivait aux Allemands»

Elle cite l’exemple de leur conduite chevaleresque envers une jeune allemande qui avait été brutalisée et violée :

«Une jeune femme qui pouvait avoir 35 ans, a été introduite, elle avait le regard baissé. Après un long moment, elle a fini par relever la tête et à regarder désespérément autour d’elle comme une biche blessée. Puis d’un coup, elle crie un nom, aussitôt, un Français bondit et l’attrape dans ses bras alors qu’elle allait s’effondrer par terre. Je m’efforçais aussi, de mon côté, de réconforter la malheureuse. D’autres Français se sont levés de leur banc pour qu’on puisse l’y allonger».

Lorsque Danzig est tombé aux mains des Soviétiques, un grand nombre d’étrangers, en particulier de Hollandais, ont été mis dans les camps avec les Allemands, se retrouvant tout autant à la merci des envahisseurs. Nombre des prisonniers de guerre d’Europe de l’ouest, en cherchant à fuir leurs «libérateurs» ont été dépouillés, torturés et massacrés, tout comme les Allemands. Eux aussi ont été dépouillés de leurs bottes et de leurs vêtements d’hiver et ont eu leurs dents en or arrachées. On a enregistré de nombreux cas de Français massacrés en même temps que les Allemands : dans une ferme du district de Labiau, une trentaine de travailleurs ont ainsi été abattus pour avoir refusé de céder leurs affaires aux Soviétiques.

Les Allemands sont «libérés»

La «libération» par les Alliés occidentaux, a été le théâtre de viols en masse de femmes et de filles germaniques par les nègres américains et par les troupes coloniales françaises. La mise à sac générale était à l’ordre du jour et un jeu qui avait l’air d’amuser énormément les aviateurs Américains, Anglais, Canadiens ou Français, le mitraillage de femmes et de vieillards travaillant dans les champs ou d’enfants jouant dans les rues, était devenu monnaie courante.

En France tout spécialement, la populace lapidait, matraquait ou poignardait les prisonniers et les dépouillait de toutes leurs affaires. Durant de soi-disant interrogatoires, les prisonniers étaient régulièrement soumis à la torture et à toutes sortes de traitements tout aussi interdits par le droit international. Les Américains, les Anglais ou les Français ne valaient pas mieux les uns que les autres à cet égard.

«Du fait que les quotas de main-d’œuvre ne pouvaient pas être atteints, des personnes étaient cueillies au hasard. On les faisait se mettre nues, et elles étaient fouettées par des sous-officiers français au moyen de cravaches, leur ration était réduite de moitié et elles étaient enfermées dans des sortes de chenils, des enclos barbelés de deux mètres de côté environ, également couverts de barbelés sur le dessus».

En Afrique du nord, dans le camp gaulliste d’Oudna, au sud-ouest de Tunis, il n’était octroyé aux prisonniers de guerre allemands qu’une maigre ration alors qu’on les soumettait à un travail de forçat. Les rations supplémentaires promises en cas de travaux pénibles n’arrivaient jamais. En plus de la malaria, du typhus et de la dysenterie, l’état de malnutrition devenait flagrant. Si du fait de ces conditions, des prisonniers tentaient de s’échapper et qu’ils étaient repris, alors ils étaient placés dans des sortes de «bunker», c’est-à-dire des trous creusés par les prisonniers eux-mêmes, juste de la taille qu’il fallait pour qu’ils puissent s’y allonger, et on les obligeait à y rester sous bonne garde une à deux semaines, au pain sec et à l’eau, le plus souvent sans protection contre le froid de la nuit.

Mais quelle était la situation en Allemagne de l’Ouest ? Comme le montre l’écrivain et historien de Graz, Erich Kern, dans son ouvrage monumental, Verbrechen am deutschen Volk – Crimes contre le peuple allemand, l’entrée des Alliés à l’Ouest n’a différé de celle de l’Armée rouge à l’est que par l’échelle des crimes commis. En réalité, les horreurs perpétrées par ces nouveaux croisés, champions avant-coureurs d’un monde plus «propre» étaient moindres en quantité, mais d’un degré de brutalité parfaitement équivalent à celle de l’Armée rouge, des Tchèques, des Polonais et des Yougoslaves. Les viols à grande échelle, les pillages avec bénédiction de la hiérarchie, les destructions gratuites et les exécutions de masse arbitraires – spécialement de la part des Américains et des Français – faisaient partie intégrante de leur stratégie de libération. Pour illustrer la grande variété de ces crimes, nous allons citer ici quelques exemples qui doivent être pris comme représentatifs de l’ensemble (pars pro toto).

Le 24 avril 1945, deux jours après que les combats et opérations militaires aient pris fin, ont été arrêtés et pris en otage par les Français à Reutlingen quatre pères de famille, peu après, ils étaient exécutés sans autre forme de procès. Dans presque tous les villages et villes de la zone française, par exemple, Donaueschingen, Blasiwald, Saarbrücken, Überlingen, Lindscheid, Kisslegg, Waldperchtshofen, Wilhelmshaven, Oberlauchringen, Ottweiler, Kuhbach, Kutzdorf, Dudweiler, Lindscheid, Gundelfingen, Scheidt, Denzlingen, Markdorf, Lörrach, Rastatt parmi tant d’autres, des milliers d’Allemands étaient sommairement abattus par les forces d’occupation – il s’agissait souvent de pères qui tentaient de s’opposer au viol de leurs filles et de leur compagne [comme le dit si bien la marseillaise].

Les arrestations arbitraires et la torture étaient monnaie courante, le témoignage vécu qui va suivre en est un exemple frappant. Marie Bergmann, la mère d’un adolescent de 14 ans, était arrêtée à Zieflensberg près de Herrenalb début juillet 1945, elle se souvient :

« Le 12 juillet 1945, à onze heures du soir, j’étais emmenée pour interrogatoire. On m’a traitée de cochonne de nazie en me tutoyant. Ils refusaient de croire un mot de ce que je disais. J’étais accusée de cacher un homme, d’avoir en ma possession son pistolet de service, et d’être à la tête d’une bande de loups sauvages qui voulaient se jeter sur les Français par-derrière. À chaque fois niais ce dont on m’accusait, on me frappait au visage, les coups étaient si violents que je dinguais d’un coin de la pièce à l’autre, le sang giclant de ma bouche et de mon nez. Comme ils n’y arrivaient pas comme ça, ils m’ont forcé à me déshabiller, comme j’hésitais à retirer ma chemise, ils me l’ont arrachée. Il y avait tout un tas de soldats, de sous-officiers, d’officiers Français ainsi que l’ancien gouverneur d’Herrenalb, le major Fuchs. Deux soldats ont commencé à me fouetter en commençant par les épaules et en redescendant progressivement vers le bas du dos. Puis ils m’ont agenouillée sur des bûches et ont commencé à me frapper la plante des pieds. La douleur me faisait m’évanouir à plusieurs reprises, lorsque cela arrivait, on m’aspergeait d’eau glacée pour que je revienne à moi, on me relevait et on me ramenait dans la zone marquée au milieu de la pièce. Si j’avais le malheur de vaciller en dehors de la zone marquée, on m’y remettait à grands coups de pied avec des insultes comme «sale cochonne de nazie, ne me touche pas», tout en me battant, on me tirait par les cheveux ou par les pieds à travers une mare de sang pour me remettre de nouveau debout au milieu de la pièce. Je me suis fait une très vilaine blessure à la cuisse gauche en heurtant le bord de la table. Alors que mes forces m’abandonnaient, que je m’évanouissais de plus en plus souvent, toujours on m’aspergeait d’eau froide. «On va te montrer, sale nazie, ce dont la Gestapo Française est capable», et mes tortionnaires de commencer à me tordre les bras [FG: évidemment, c’est plus facile que de manœuvrer dans les Ardennes devant les panzers]. La douleur était si grande, que je ne savais plus où j’étais. Avec leurs cigares et leurs cigarettes, ils me faisaient des trous sur les seins et au visage. Finalement, ils ont pris un jeune homme parmi leurs prisonniers, l’ont fait se déshabiller et lui ont ordonné de me fouetter. Comme il refusait de s’en prendre à une femme, ils l’ont tabassé avec une telle hargne que je lui ai crié de faire comme ils disaient, que sans quoi, on en verrait jamais le bout. Après plusieurs heures (mes compagnons de cellule me disaient qu’il était cinq heures du matin lorsqu’on m’a ramenée) on m’a autorisée à me rhabiller sous les sarcasmes au sujet de ce dont j’avais l’air à présent. Plus tard, le lieutenant qui conduisait l’interrogatoire est venue me voir pour me demander si je n’étais toujours pas disposée à me confesser ; ça allait bientôt être de nouveau mon tour, et si je n’avouais pas être le chef de la bande, qu’il allait me faire ma fête. Puis il m’a dit de me mettre dans l’encadrement de la porte au garde-à-vous … Je pouvais entendre son supérieur lui donner l’ordre de me fouetter de nouveau et de mettre du sel et du jus de citron dans les plaies, puis de me mettre des allumettes sous les ongles et de les allumer, et si ça ne suffisait pas, de me violer».

Les «porteurs de civilisation»

Ces arrestations interminables, ces tortures et ces meurtres allaient de pair avec les viols en masse des Allemandes par les troupes françaises, en particulier à Stuttgart, Bruchsal, Pforzheim, Baden Baden, dans les environs d’Hochrhein (dans le Haut-Rhin) et au sud de Württemberg, partout, comme le révèle Erich Kern, on retrouvait la même violence débridée que celle qui prévalait à l’est de l’Allemagne avec l’arrivée de l’Armée rouge.

Il est vrai que les croisés du monde nouveau avaient commencé les vagues de viols avant même les frontières allemandes. En mai 1944, le général Alphonse Juin donnait quartier libre à ses goumiers marocains pour 48 heures de saccage et de viol au sud de Monte Cassino et de Frosinone, cela s’est traduit par une orgie de sang dans une effroyable ambiance d’ivresse de rage, 60 000 Italiens avec femmes et enfants faisant les frais de leur sauvagerie. Ces atrocités, en principe officiellement sanctionnées, se sont poursuivies sur le sol allemand. Selon les rapports de police, 1 198 femmes ou jeunes filles ont été violées dans la seule ville de Stuttgart sous l’occupation française, principalement du fait des troupes marocaines. Karl Hartenstein, un prélat de l’église évangélique pense que le vrai chiffre pourrait approcher des 5 000. Les viols étaient quotidiens même dans les villes plus petites, par exemple, on dénombre 500 cas à Vaihingen, une ville de 12 000 habitants.

La France avait été totalement vaincue dès le début de la guerre, et ce n’est qu’après la conférence de Potsdam que les Alliés et l’Union soviétique ont reconnu la France comme la quatrième puissance victorieuse. Peut-être qu’alors on peut expliquer la conduite particulièrement sadique des forces d’occupation françaises par son ego gravement humilié et mutilé. C’est surtout la présence des «noirs», c’est-à-dire des troupes coloniales, qui a été le plus durement ressentie par les Allemandes. Le viol, le pillage et le pur vandalisme se donnaient libre cours en zone française. Elisabeth B, de Nagold, se souvient :

«Les Français sont arrivés principalement avec leurs troupes coloniales, marocaines et algériennes. Ils s’en prenaient aux femmes et aux filles avec une bestialité inimaginable, encore aggravée par leur contact avec le vin et l’alcool en grande quantité».

Roswitha N., née en 1924 se rappelle :

«Les Français ont eu droit à trois jours de défoulement à volonté dont ils ont pleinement profité, surtout ceux d’origine extra-européenne».

Ces Nord-africains étaient en général sous le commandement d’officiers blancs. Mais comme le souligne l’historienne Margarethe Dörr sur la base d’un grand nombre de témoignage sous serment, les troupes blanches ne se sont pas gênée non plus, le vol, le pillage et le vandalisme étaient monnaie courante. Ils «réquisitionnaient» – comme ils préféraient dire – tout ce qui pouvait avoir de la valeur: appareils photo, montres, jumelles, costumes, parure de lit, ce sont ainsi des milliers d’appartements qui ont été «réquisitionnés», les Vandales laissant derrière eux leur sillage de désolation.

Le Haagsche Post du 20 décembre 1947 décrivait les relations maître-esclave dans la zone française en prenant l’exemple de Baden Baden – où les Français étaient à présent plus nombreux que les Allemands – en ces termes :

«Le Bayerische Hof est le seul endroit où les Allemands peuvent sortir manger ou rester pour la nuit – à condition qu’il reste de la place. Tous les autres hôtels, pensions et auberges sont réservés aux occupants Français. Plusieurs centaines de villas et d’immeubles ont également été réquisitionnés ainsi qu’une dizaine d’édifices publics, cinq écoles, deux piscines et une centaine d’ateliers. Il saute aux yeux que Baden-Baden est la capitale de la zone française, pour les Allemands, des huttes de fortunes poussent en périphérie de la ville».

En 1948, les Français avaient réquisitionné dans leur zone (sans compter l’Autriche) par moins de 1 228 hôtels et chambres d’hôtes, 2 788 garages, 3 862 villas, 19 082 maisons et 31 216 chambres individuelles. Les Allemands étaient tenus de prendre en charge l’entretien de ce parc immobilier même s’ils en étaient privés d’accès. On estime la valeur des troupeaux, des engins agricoles, des outils et des objets d’art expédiés en France après-guerre à titre de réparation à 257 millions de dollars (au cours de 1938). À cela, il faut ajouter 106 usines démantelées, le bénéfice direct de l’économie de la Saar et le coût de l’occupation.

Les Allemands Affamés

Selon les recherches menées par Günter J. Trittels pour sa thèse de doctorat Hunger und Politik (Famine et Politique), la ration moyenne dans la zone anglaise était 1 039 calories en juin 1947. En zone américaine, elle était en dessous de 900, la situation étant à peine meilleure en zone française : d’après un rapport paru dans le Neue Zürcher Zeitung du 27 septembre 1945, la ration journalière d’un prisonnier allemand fluctuait entre 900 et 1 000 calories. Parfois, cette ration déjà insuffisante tombait à 600 calories dans la population générale de la zone.

Dans la zone française en Autriche, Tyrol et Vorarlberg, la ration quotidienne n’excédait jamais 1 200 calories. Afin de bien comprendre l’ampleur de la carence et voir qu’il ne s’agissait là ni plus ni moins que d’une condamnation à une mort lente, il faut avoir à l’esprit que la ration moyenne minimale requise en Allemagne est de 2 500 calories par jour, dans le milieu des années 40, les Américains consommaient déjà 3 000 calories par jour, et les soldats recevaient une ration de 4 000 calories.

Pour le voir autrement, rien qu’à Berlin, le taux de mortalité était 16 fois supérieur à ce qu’il était en 1943 ! [sous les bombardements]. La situation était particulièrement alarmante en zone soviétique et française. À Landau (Rhénanie-Palatinat) en 1946, par exemple, la mortalité était de 39,5 pour 1 000, c’était trois fois le taux d’avant-guerre. L’année suivante, le taux était encore de 27 pour 1 000, deux fois le taux habituel.

Selon un rapport au Congrès du 4 décembre 1945, en août 1945 à Berlin, 2 844 bébés ont vu le jour, dont 1 148 sont morts aussitôt après la naissance – et c’était pourtant en été, une saison durant laquelle l’approvisionnement en denrée est le plus favorable. À Vienne, on constaterait le même ratio. Or, au moment du rapport (c’est-à-dire en décembre 1945, donc en hiver), la mortalité infantile se rapprochait de cent pour cent.

Le professeur Carlo Schmid de Württemberg-Hohenzollern, présentait lors d’une réunion ministérielle, un rapport catastrophique de la situation alimentaire en zone française. La ration de pain journalière était tombée à 125 grammes, et même ce niveau dérisoire ne pouvait pas être garanti :

«Je voudrais vous informer de ce que nous, en zone française, connaissons depuis un an une pénurie qui commence à présent à affecter tout aussi gravement les autres zones. Nos réserves alimentaires sont très probablement bien inférieures à celles existantes en zone américaine et anglaise, et ce, même si notre secteur agricole, c’est tout à son honneur, a presque atteint ses objectifs. Je pense en effet que les objectifs de production assignés en zone française ont été fixés à des niveaux très faibles … De plus des quotas récoltés en zone française, une part non négligeable doit être remise aux troupes d’occupation pour leur alimentation. C’est presque pire que les réquisitions sauvages et sporadiques qui ont eu lieu dans les premiers mois de l’occupation et qui nous ont coûté dans le Württemberg une grande partie de nos troupeaux de moutons. Il s’agit maintenant de réquisitions qui pèsent en permanence. En plus, nous devons accueillir des milliers d’enfants Français qui viennent là passer leurs vacances qui durent plusieurs mois. Je n’ai pas les chiffres pour toute la zone, mais rien qu’à Baden, pour une population de 1 100 000 habitants, nous devons nourrir 50 000 écoliers».

«Une autre raison qui fait que la situation alimentaire en zone française est pire qu’ailleurs, c’est la pénurie de main-d’œuvre. Dans notre zone, comme dans le reste du pays, la terre reste cultivée, si vous vous promenez dans les champs, et que vous voyez tous ces gens qui s’y affairent, vous pourriez croire que la situation est rétablie, mais si vous regardez de plus près, vous allez remarquer que la plupart des travailleurs sont des enfants, des vieillards et des femmes. La raison en étant que le pourcentage des prisonniers de guerre, notamment agriculteurs de profession, est anormalement élevé, ce taux reflétant la volonté des troupes d’occupation françaises de faire des prisonniers».

Schmid poursuivait en expliquant que les Français avaient confisqué et emporté un nombre anormalement élevé d’animaux de trait, faisant tomber le cheptel à niveau si bas, que cela rendait difficile de labourer les champs comme il l’aurait fallu. De plus, on faisait face à une sévère pénurie de semence, ce qui faisait que même pour les pommes de terre, on ne pouvait pas en planter assez pour avoir une récolte abondante. Les engrais, en particulier azotés, manquaient partout, en sorte que les pâtures devenaient peu à peu nues et infertiles, ce qui à son tour faisait chuter la production de lait à un niveau qui aurait été impensable avant-guerre. La pénurie d’outillage agricole était telle, que les chevaux ne pouvaient même plus être ferrés et qu’on utilisait du câble téléphonique pour les atteler aux charrettes.

En 1948, lorsque la psychose anticommuniste est venue remplacer la psychose antiallemande dans l’esprit des Américains, que le plan Marshall commençait à être mis sur pied, les démantèlements d’usine ont cessé dans la zone américaine, par contre, les Anglais et les Français ont tout fait pour faire perdurer la situation dans leur zone en sorte de prendre un maximum d’avance sur l’Allemagne dans la course au redressement.

Les Allemands captifs des vainqueurs

«La seule différence que je vois entre ces hommes et ces cadavres, c’est que les premiers respirent encore», remarquait Henry Griffin, un photographe de l’Associated Press, en parlant de l’état des prisonniers de guerre allemands en train de quitter la zone américaine pour la zone française, n’hésitant pas à les comparer aux détenus de Buchenwald et de Dachau.

En principe, d’après les Convention de Genève relatives au traitement des prisonniers de guerre (du 27 juillet 1929), il n’est pas légal de placer les prisonniers sous le contrôle d’un autre pays. En français clair, cela signifie qu’il est interdit d’extrader des prisonniers vers un autre État. Bien évidemment, les USA étaient au-dessus des conventions internationales dont ils étaient signataires. C’est ainsi que dans une cohue qui n’était pas sans rappeler celle d’un marché aux esclaves, les USA remettaient 765 000 prisonniers à la France pour des travaux forcés, sans parler des 76 000 à destination de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg dans le même but.

Pour des millions d’Allemands, tous les grands préceptes et nobles décrets humanitaires sont arrivés trop tard, mais on peut se demander si ces accords, ces conventions – qui après tout ne sont jamais que des principes allant de soi pour toute nation civilisée – auraient été appliqués s’ils avaient été adoptés quelques années plus tôt. Étant donné que déjà la Charte Atlantique était jugée inapplicable aux Allemands, il est plus que douteux que les vainqueurs et leurs compagnons de route se seraient encombrés de ce genre d’articles et de conventions. En tout état de cause, on dispose de cas innombrables montrant qu’en ce qui concernait les Allemands, c’était ad libitum, autrement dit, que pour eux, il n’y avait pas de droits de l’homme ! Cette absence de protection était partout la règle, elle affectait tout autant les civils que les militaires, on la retrouvait bien sûr en Yougoslavie, en Pologne, en Tchécoslovaquie ou en Union soviétique, mais les sphères sous contrôle des Français, des Anglais et des Américains ne valaient pas beaucoup mieux.

Chaque jour, les camions américains faisaient la tournée pour la corvée de ramassage des cadavres. Contrairement à la propagande Alliée – largement reprise par l’Allemagne Fédérale – dont les rapports font état de trois à cinq mille morts dans les camps – le chercheur Canadien James Bacque a situé en 1989 ce nombre aux environs du million. En réalité, il n’est pas possible de dire avec précision combien d’Allemands sont morts dans les camps américains et français des rives du Rhin – les Rhine Meadows – entre avril et juin 1945. Toutefois, une fourchette autour de 900 000 semble l’hypothèse la plus réaliste.

Les Français aussi faisaient preuve d’une interprétation assez élastique des droits de l’homme en matière d’hébergement et de nourriture. Même quand il y avait des baraquements, il n’y avait pas assez de paille en guise de matelas et les gens couchaient à même le sol. Il n’y avait pas assez de nourriture, pas d’antenne médicale, rien pour se laver, tout juste des toilettes rudimentaires. Leur pitance quotidienne se limitait souvent à une soupe d’herbe que les prisonniers se préparaient eux-mêmes, au mieux, cela pouvait être du chou ou des feuilles de mûrier. Lorsque les Français consentaient à alimenter les prisonniers, on pouvait difficilement parler de nourriture. Selon les rapports des associations caritatives allemandes, cela consistait, comme par exemple au camp d’Ergy, en pomme de terre pourries accompagnées de trois tranches de pain.

Un officier allemand se rappelle également avoir eu des biscottes qui grouillaient littéralement d’asticots blancs, et les soldats ingéraient ça quand même. Les conséquences de tel «soins» ne tardaient pas à se faire sentir, et les hommes, infestés de poux, efflanqués, malades, étaient condamnés à plus ou moins brève échéance.

Selon un rapport de la Croix-Rouge internationale, le nombre des morts dans les camps français s’élevait déjà à 200 000 morts en août 1945. Pas étonnant dans ces conditions que le taux d’évasion y soit le plus élevé : en tout, 171 029 prisonniers ont réussi à s’échapper, la moitié d’entre eux parvenant à rallier l’Allemagne. Mais près d’un quart de million n’auront pas survécu à la captivité en France et au travail forcé.

Dans toute la littérature sur le sujet, il est généralement affirmé que la captivité dans les camps américains aurait été plus humaine que dans les camps français ou slaves, mais c’est à voir, les Allemandes, femmes ou jeunes filles, qui tentaient de donner à manger aux prisonniers se faisaient tirer dessus par les gardes aussi bien Américains que Français.

Jusqu’en 1990, les sources officielles américaines et françaises continuaient de présenter une mortalité si ridiculement faible, qu’elle était inférieure à la mortalité moyenne de l’époque, d’où cette remarque sarcastique de James Bacque :

«Première nouvelle: des gens affamés, infestés de poux, affligés de pneumonie, de tuberculose et de fièvre typhoïdique, dormant dans la boue, avaient une mortalité inférieure à celle de civils mangeant tous les jours chez eux dans leurs maisons – et ça n’a pas perturbé les observateurs allemands qui continuaient de faire allègrement fi des évidences les plus criantes». [Source James Bacque, Crimes and Mercies, p59]

En réalité, 750 000 des quelque quatre millions de prisonniers de guerre des camps américains ont péri en captivité, auxquels s’ajoutent les 250 000 morts dans les camps français sur les 630 000 prisonniers que les Américains y avaient transférés. C’est donc en tout au moins un million de prisonniers qui sont morts entre les mains des puissances démocratiques Alliées. [Source James Bacque Other Losses op. cit., note 70]

Lors d’une séance plénière du Länderrat (conseil du Länder) en zone américaine, les 10 et 11 mars 1947, Stock, un représentant politique Allemand, faisait part des conditions de détention inhumaines dans les camps français dans lesquels il n’était généralement pas possible d’entrer en contact avec les prisonniers :

«Bien qu’il soit parfois possible de contacter les prisonniers de guerre, en France, ce n’est généralement pas le cas, et, une fois de plus, je dois clairement mettre en évidence que là-bas, dans les grands camps de prisonniers, les communications avec la famille sont rarement autorisées. Sur le sol français, Il n’y a pas moyen de procurer à nos prisonniers une aide alimentaire ou en autres produits de première nécessité».

Ce à quoi le ministre-président, Ludwig Erhard, qui menait les débats, répondait: « je me permettrais de suggérer qu’on ne s’étende pas davantage sur le sujet». Un peu plus tard, il faisait disparaître l’article sur les prisonniers de guerre de l’ordre du jour: pour les politiques, ça réglait le problème.

Quant au chef de la croisade pour l’Humanité et un monde meilleurs, il ne voyait pas non plus de raison d’intervenir. Le général Clay se voulait ainsi rassurant devant les inquiétudes des Allemands, les informant lors d’une réunion interne le 15 avril 1947 de ce que la Croix-Rouge internationale visitait régulièrement les camps français, et que le gouvernement militaire recevait ses rapports. Si des problèmes devaient apparaître, disait-il, cela amènerait des mesures correctives, mais rien de la sorte n’était porté à sa connaissance.

Le fils d’Hemingway, la prunelle de ses yeux, John («Bumbly»), partageait le penchant de son père pour la guerre irrégulière et son aversion de l’ordre et de la discipline. Il avait ainsi rejoint un groupe de résistants Français opérant derrière les lignes allemandes. Carlos Baker, dans une note de bas de page, mentionne au sujet d’une lettre d’Hemingway datée du 2 avril 1945, que John, parachuté en juillet 1944 en France occupée, avait été blessé et fait prisonnier en octobre, il était hospitalisé dans un camp près de Hammelburg puis envoyé au Stalag Luft III à Nuremberg dont il a été libéré en mai 1945. On frémit à l’idée de ce qu’aurait été le sort d’un saboteur Allemand pris derrière les lignes américaines, mais les Allemands ont traité «Bumbly» comme un soldat en uniforme. En dépit du traitement chevaleresque dont a bénéficié son fils, Hemingway se montrait toujours aussi incapable de dire quoi que ce soit de favorable envers les Allemands.

Les Allemands, oust !

Ayant endossé leur armure de justicier, les Alliés procédaient à présent à l’expulsion d’Autriche de centaines de milliers «Alt-Reichsdeutsche» (= le Vieux Reich, c’est-à-dire avant l’unification avec l’Autriche et le pays des Sudètes). Comme les Sudètes et les Allemands de l’Est, ils n’avaient pas droit à plus de 30 kg de bagage. Cette mesure d’expulsion – parfaitement contraire au droit international – était surtout destinée à casser les forts liens de solidarité entre les Autrichiens et les Allemands. L’administrateur général de la zone d’occupation à Innsbruck, Pierre Voizard, a eu ce commentaire lénifiant et quelque peu condescendant au sujet de cette expulsion des Allemands de sa zone : «Il est certes dommage d’avoir à faire subir à ces Allemands qu’on renvoie chez eux, des mesures d’expulsion qui sont quelque peu brutales», ajoutant toutefois dans un esprit typique d’un administrateur colonial, que les Allemands «devaient encore s’estimer heureux de ne pas être traité plus durement par les autorités d’occupation».

[FG: Bien entendu, cet énergumène devait faire partie de ceux qui se sont indigné des accords de Munich et de la façon dont Hitler résolvait les problèmes de nationalités en Europe Centrale, accords dont on ne se souvient pas qu’ils aient entraîné de quelconque mouvement de population forcé]

Dans toutes les aires de volksdeutschen (de peuplement germanique), mais surtout en Allemagne Orientale et dans les pays Sudètes, les conquérants Alliés ont suivi une politique de dépopulation en vertu de laquelle ils appliquaient systématiquement des mesures qu’on peut classer en huit catégories en fonction de leur domaine d’application : politique, social, culturel, économique, biologique, physique, religieux et moral.

Les Alliés, en premier lieu les Américains et les Soviétiques, mais aussi leurs affidés Polonais, Tchèque, Yougoslave, et Français ont commis des génocides, mais ces meurtres de masses n’ont jamais été reconnus comme tels et leurs auteurs n’ont jamais été condamnés ni même simplement poursuivis, et ce, même si dès le 11 décembre 1946, le crime de génocide était à l’ordre du jour de la première assemblée générale des Nations Unies, et était condamné par les résolutions 95 et 96 !

De plus, les puissances victorieuses, ou dans bien des cas leurs satellites (notamment la France, la Pologne et la Tchécoslovaquie) se sont également rendues coupables d’ethnocide. L’ethnocide, on pourrait dire «génocide culturelle, se caractérise par la destruction et l’effacement de toutes les particularités d’un groupe persécuté au moyen de l’exil forcé, de l’interdiction de l’usage de leur langue maternelle, la destruction de leurs livres et ainsi de suite. Par exemple, l’interdiction de l’apprentissage de l’Allemand en Alsace – Lorraine par les autorités françaises après 1945, pourrait se classer parmi de telles mesures ethnocides.

Les Esclaves Allemands du Travail Forcé

La «base juridique» de la mobilisation pour le travail forcé a été formulée dans l’article 18 de l’arrêté n°3 du Conseil de contrôle allié. Sur cette base, les Alliés se sont eux-mêmes chargés de répartir les tâches et la main-d’œuvre entre les zones américaine, anglaise et française.

Naturellement, les Alliés se tenaient au-dessus du droit international et des articles de la Convention de Genève relatif au traitement des prisonniers. Par exemple, de l’article 27 qui stipulait que «les officiers ne pouvaient pas être contraints au travail s’ils s’y refusaient et que les sous-officiers ne pouvaient être affectés qu’à des tâches de supervision». Ils passaient aussi outre l’article 28 par lequel «nul prisonnier ne peut être employé à une tâche s’il n’est pas physiquement apte» ou encore de l’article 30 qui prévoyait que «la durée journalière de travail des prisonniers de guerre, y compris le temps de trajet aller et retour, ne devait pas être excessive et ne devait pas dépasser celle en vigueur pour les travailleurs locaux pour les mêmes travaux et que tout prisonnier devait bénéficier d’un congé hebdomadaire de 24 heures consécutives, de préférence le dimanche».

L’Angleterre, exploitait environ 400 000 prisonniers de guerre sous payés à des travaux forcés. De même aux États-Unis et dans la zone américaine de l’Allemagne, 550 000 travailleurs forcés se trouvaient à la merci des caprices du plus puissant des Alliés, le dernier d’entre eux n’étant libéré qu’en 1947 – c’était encore sous la présidence de Truman.

Quelles ne furent pas l’horreur et la consternation de la Grande Nation [la France], lorsque les Américains leur ont remis des milliers de prisonniers de guerre, dommage que cela ne fût pas motivé par des sentiments humanitaires, mais seulement par des considérations économiques. C’était à l’occasion du transfert par les Américains de 103 500 Allemands de cinq camps autour de Dietersheim vers la France, dans le but de les y mettre aux travaux forcés. Les Français se sont plaint de ce que 32 640 personnes de ce contingent étaient «des vieux, des femmes, des enfants de moins de huit ans, des garçons entre 8 et 14 ans, des malades en phase terminale et des invalides». Les Français étaient outrés de la mauvaise qualité de l’expédition et considéraient que c’étaientt des déchets, des rebuts.

Ce n’est pas comme si des scrupules humanitaires étouffaient la France, elle-même ne pouvait en rien se targuer de mieux traiter les prisonniers que les Américains, bien au contraire : suivant un rapport de la Croix-Rouge internationale qui accusait la France «de ne pas fournir une alimentation suffisante aux prisonniers Allemands dans ses camps …», les Américains annonçaient le 12 octobre 1945 qu’ils cesseraient de l’approvisionner en esclaves.

Déclaration d’une hypocrisie éhontée, on n’allait pas tarder à être fixé:

«Plus d’une centaine de milliers [principalement d’Autriche] seront livrés après l’annonce du gel», écrivait ainsi Louis Clair dans Le Progressiste du 14 janvier 1946. «Dans les camps de la Sarthe, chacun des 20 000 détenus reçoit 900 calories par jour, de sorte qu’il en meurt 12 par jour à l’hôpital et que quatre sur cinq ne sont pas en état de travailler».

«Dernièrement – poursuivait-il dans cet article consacré au traitement des prisonniers – des trains ont amené de nouveaux prisonniers, plusieurs étaient mort pendant le voyage, d’autres avaient tenté de survivre en avalant le charbon qui traînait sur le plancher des wagons de marchandises par lesquels ils sont arrivés. À Orléans, le directeur du camp disposait d’une allocation de 16 francs par jour et par tête pour la nourriture, mais il n’en dépensait que 9, de sorte que les prisonniers mouraient de faim. Dans les Charentes, 2 500 des 12 000 détenus sont malades, dans le camp près de Langres, 700 prisonniers sont doucement en train de mourir de faim, c’est à peine s’ils ont une couverture et assez de paille pour dormir, la typhoïde fait des ravages, elle a d’ailleurs commencé à se répandre dans le village voisin. Ailleurs encore, il y a eu tellement de morts que le cimetière a été saturé et qu’un nouveau a dû être aménagé. Dans un camp dont les prisonniers sont chargés du déminage, la nourriture n’arrive que tous les deux jours, obligeant les détenus à se faire une soupe avec les herbes ou de légumes qu’ils ont pu glaner. Tous ont contracté la tuberculose».

Après la capitulation, c’est plus d’un million de prisonniers Allemands qui ont été internés dans des camps en France, 240 000 qu’ils avaient eux-mêmes fait prisonnier, le reste leur étant remis par les Américains (ou pour une partie infime, par les Anglais), les Américains – appliquant docilement le plan Morgenthau – se faisant donc la tour de contrôle d’un véritable trafic d’esclaves dans la sphère occidentale.

Cela dit, le gouvernement français avait lui-même, indépendamment du plan Morgenthau, réclamé à cor et à cris aux Américains tous ces esclaves pour assurer la reconstruction du pays et faire repartir l’économie et il les a obtenu. Les prisonniers sont restés plusieurs années en France, répartis dans divers camps où ils étaient affectés aux travaux les plus rudes dans les carrières, les mines, les routes, les barrages ou dans l’agriculture.

Les «tractations» d’embauche pour les travaux des champs se passaient en général sur l’aire de rassemblement du camp: «Les fermiers se tenaient en face des prisonniers en rang, des mains expertes venaient palper les bras et les cuisses «il reste encore des muscles? Parfait, ouvre ton clapet» disait le Français à l’Allemand. Celui-ci découvrait alors ses dents pour montrer leur état. «Bien, suis-moi» reprenait le Français». La description de cette petite scène matinale a été écrite par un prisonnier Allemand dans un rapport pour une association caritative allemande. «C’était comme le marché aux esclaves à Rome, sauf qu’on ne nous demandait pas de nous mettre à poil».

Selon les estimations, au moins 115 000 prisonniers de guerre Allemands ont perdu la vie en France.

[FG: nous laissons cette contradiction avec les chiffres cités plus haut de James Bacque parlant de 250 000 morts, peut-être faut-il faire une distinction entre ceux morts en France et ceux morts dans les camps en Allemagne sous responsabilité française, ou encore, entre les morts militaires et les civils (femmes – enfants – vieillards) de tels écarts sont malheureusement classiques dans ce genre de littérature, on trouve la même chose au centuple dans les livres «d’en face»; au moins, le nombre d’un million de prisonniers Allemands aux mains des Français ne varie pas, c’est déjà ça.]

Le principal facteur de mortalité, c’était la famine et les épidémies, mais il y avait aussi les agressions de la population civile ou des gardiens, l’usure après des années de travaux forcés dans des conditions catastrophiques, et l’affectation au déminage – en principe interdite par le droit international.

Il y avait environ 10 millions de mines en France, principalement réparties sur les plages. Le déminage est toujours une tâche dangereuse, à la limite de la mission suicide. Pour éviter les pertes, elle doit uniquement être confiée à des spécialistes des unités du génie.

Mais les Français ne se sont pas gêné pour envoyé les prisonniers sur les champs de mines, sans se préoccuper de leur spécialité ou de leur expérience. La grande majorité n’avait pas la moindre idée de la façon de manipuler ces pièges explosifs, c’est évident si on regarde la composition du commando de déminage de Grainval, près de Fécamp en Seine Maritime: il y avait là des prisonniers dont 80 pour cent avaient moins de 25 ans, la plupart sortaient de l’école, Abitur ou Oberstufe (bacheliers ou lycéens), il y avait aussi des salariés et des cols blancs. Parmi tous ceux-là, il n’y avait qu’un seul sapeur. Par-dessus le marché, il n’y avait pas d’antenne médicale, de sorte que même une blessure relativement mineure pouvait se traduire par une mutilation définitive ou par la mort.

Sur les quelque 40 000 Allemands affectés au déminage, on estime qu’environ 10% sont morts ou ont fini handicapé. C’est déjà ce fait en particulier qui avait poussé la Croix- rouge internationale à intervenir avant même la fin de la guerre auprès des autorités françaises.

Sans succès, selon un rapport du service de Presse du Chicago Trubune du 12 mars 1946, la France aura tiré un profit net de 50 milliards de francs de ses esclaves au cours de la seule première année d’exploitation.

Une digression : les travailleurs étrangers en Allemagne

Quelle est donc la réalité des faits en ce qui concerne les travailleurs étrangers qui ont effectué des «travaux forcés» sous le Troisième Reich? D’abord, il est parfaitement exact qu’il y avait un recours à la main d’œuvre étrangère déjà en temps de paix. Même avant 1937, il était d’usage de faire venir des saisonniers, 100 000 environ. Ils venaient principalement d’Italie, de Hongrie, de Yougoslavie, de Pologne, de Hollande, d’Autriche et Tchécoslovaquie, quelques milliers venaient aussi de Belgique et de France. Ils venaient parce que les salaires allemands étaient substantiellement plus élevés que dans leur pays. Par exemple, un «travailleur invité» Tchèque gagnait entre 60 et 70 Reichsmarks par semaine en Allemagne, l’équivalent de 2 500 couronnes par mois, soit plus que la rémunération d’un jeune professeur à l’université de Prague.

Le recours aux travailleurs étrangers a fortement progresser durant la guerre et se divisait en deux composantes : ceux qui venaient de leur plein gré et ceux qui ont été enrôlés de force. Les multiples sources, aussi bien privées qu’officielles, montrent que les travailleurs étrangers étaient généralement bien traités et que la plupart étaient venus d’eux-mêmes.

Les délits, assez rares, étaient pénalement sanctionnés (pour le viol, c’était la peine de mort). Pour le reste les travailleurs étrangers souffraient comme les civils Allemands des conséquences de la guerre, principalement les bombardements sur les villes et les expulsions. Les relations avec la population étaient généralement bonnes, voire souvent chaleureuses. Le directeur de l’Institut de Recherche en Histoire Contemporaine d’Ingolstadt, le Dr. Alfred Schickel, parle «d’innombrables petites marques de considération allant des cadeaux d’anniversaire à l’invitation à des fêtes de famille ou à des fêtes de la vie locale, en passant par les soins en cas de maladie». Schickel relève qu’à la cessation des hostilités, ces contacts et relations ont décidé nombre de travailleurs à ne pas rentrer dans leur patrie soviétique et à démarrer une nouvelle vie à l’Ouest.

Les prisonniers de guerre étaient logés dans des camps, de là, le matin, ils étaient emmenés sous escorte vers leurs divers postes de travail et ramenés le soir. Par contrat, ce sont les employeurs respectifs qui devaient assurer l’alimentation quotidienne des travailleurs. De plus, il était prévu des règles quant à la rémunération de chaque homme pour chaque jour de travail, la somme était versée par l’employeur à l’administration du camp.

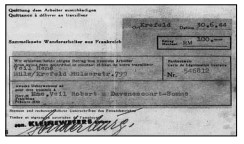

Car en effet, tous les travailleurs étrangers étaient payés pour leurs prestations ! C’est un fait souvent oublié. Paul Kleinewefers, membre honoris causa de l’université de Karlsruhe et membre du conseil de surveillance (Aufsichtsrat) d’une entreprise de travaux publics de Krefeld, apporte certaines précisions :

«la paie des travailleurs étrangers que nous employons, des Français et des Hollandais, était établie comme pour les travailleurs Allemands. Le taux de rémunération était légèrement en dessous de ceux des ouvriers qualifiés, sachant que les travailleurs étrangers étaient pour l’essentiel, non qualifiés ou semi-qualifiés. L’hébergement se faisait comme pour les ouvriers d’un chantier, dans des camps ou dans de grandes salles de réception d’auberges aménagées à cette fin, certains Français disposaient même de logements privés. Les camps pour travailleurs étrangers n’étaient pas gardés, les Français et les Hollandais pouvaient aller et venir comme ils voulaient».

Les travailleurs étrangers pouvaient envoyer de l’argent à leur famille par virement (Überweisungsauftrag), de plus, ils bénéficiaient de congés – en général 14 jours par an. Il est particulièrement significatif que l’écrasante majorité des travailleurs étrangers revenaient en Allemagne après leurs vacances dans leur pays d’origine. Le traitement exemplaire et l’attention accordée aux travailleurs étrangers ne ressortent pas seulement de quantité de déclarations, de documents et de photographies, «mais davantage encore du fait que dans les rares cas où des défaillances apparaissaient, il y était rapidement remédié ».

«Le mérite de ces avancées sociales remarquables en revient au DAF (Deutsche ArbeitsFront) – qui par son engagement et son expérience du temps de paix – a pu s’acquitter de cette tâche de manière impressionnante. Dans la documentation disponible, on ne trouve pas la moindre trace d’agissements d’une «race de maître» comme les vainqueurs en ont accusé les Allemands à la fin de la guerre, mais on trouve une sensibilité sociale pour faciliter les choses aux travailleurs étrangers et s’adapter à leur mode de vie».

Le plus grand pillage de l’histoire

Les Démantèlement des usines du Reich

Le 21 décembre 1945, la Commission des Réparations Interalliée (IARA en anglais) a été établie à Bruxelles, son rôle consistait à répartir dans la zone occidentale la part restante des réparations, après ce qui avait été alloué à l’Union soviétique et à la Pologne. Le 26 mars 1946, était présenté le «plan pour les réparations et l’ajustement du niveau économique de l’Allemagne d’après-guerre» qui définissait l’étendue, l’échelle et le type d’ouvrages industriels qui allaient être retirés d’Allemagne au titre des réparations. Le président de la Commission de Réparation était Jacques Rueff. [FG: contraint, par la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs, de présenter sa démission du poste de gouverneur adjoint de la Banque de France le 22 janvier 1941]

Rueff, à la tête d’une commission dont la seule raison d’être était l’exploitation en règle de l’Allemagne, s’est attelé à sa mission comme un possédé. Jusqu’au bout, c’est-à-dire jusque vers la fin des années quarante, il s’opposera fermement à toute tentative de mettre un terme aux démantèlements. Il allongeait sans cesse la liste des usines à démonter, veillant à ce que les appétits de la France visant l’industrie allemande soient amplement assouvis.

Une astuce pour pouvoir allonger sans fin cette liste, c’était de se mettre d’accord avec Paris, Londres et Bruxelles pour sous-estimer en permanence la valeur de l’outillage et des biens volés ou simplement détruits. Commentant cette surexploitation, l’historien Américain F. Roy Willis déclarait à juste titre que les Allemands ne pouvaient rien faire d’autre que de regarder impuissants les forces d’occupation plonger à pleines mains dans leur patrimoine comme bon leur semblait.

La mise en œuvre du démantèlement en Allemagne de l’Ouest obéissait de manière évidente à la logique du plan d’extermination de Morgenthau. Selon des statistiques officieuses, 186 usines ont été complètement ou partiellement démantelées dans la zone américaine, 496 dans la zone britannique et 170 dans la zone d’occupation française. Encore ne s’agit-il là que des chiffres minimaux, d’autres sources, comme le Dr. Herbert Grabert et G. W. Harmssen, avancent des chiffres beaucoup plus élevés : 388 usines pour les USA, 510 pour la France et 842 pour l’Angleterre, en réalité, aucune zone ne tenait à jour une liste complète des machines et des installations démantelées.

Même encore en 1949, 268 usines étaient – pour tout ou partie – déménagées. En zone française, 10 usines étaient démantelées et emportées en France en 1946, 9 en 1947, 40 en 1948 et 51 en 1949. Dans cette zone à la date du 1er janvier 1948, c’est près de 43 000 machines valorisées à 192 millions de Reichsmarks qui étaient retirées. Les Français procédaient en outre à une véritable déforestation du sud de l’Allemagne, le nombre d’arbres de la Forêt Noire étant diminué de moitié, quant aux grumes elles étaient principalement vendues à la Suisse.

Le quotidien Rhein-Neckar Zeitung du 10 août 1948 met en évidence la logique des démantèlements en prenant exemple de ce qui se passait en zone française, il montre ainsi qu’à peine dix pour cent des usines démontées sont liées à l’armement.

Ce sont surtout les entreprises d’horlogerie qui ont le plus souffert entre autres : Hermle à Golsheim, Jäckle à Schwenningen, Müller à Mühlheim-Tuttlingen, Junghans et Kern à Schramberg. Le journal souligne que c’est en priorité les machines neuves qui ont été enlevées. À la suite du démantèlement, le secteur se retrouvait à 40 ou 50% de sa capacité en 1936. À Londres, la revue spécialisée The Jeweller & Metalworker, rendant compte de la conférence annuelle de l’industrie horlogère, le 1er juillet 1948, expliquait qu’une bonne partie des équipements récupérés par la France en Allemagne allait arriver en Angleterre et que cela allait offrir un répit bienvenu à l’industrie en écartant pour un temps les Allemands de la compétition.

Ainsi, la politique de démantèlement était fondamentalement motivée par le seul désir d’affaiblir durablement l’économie et la capacité de production de l’Allemagne. Si on avait réellement cherché des réparations dans le vrai sens du terme, on n’aurait pas démantelé les usines et les entreprises allemandes, on les aurait au contraire aidé à repartir pour pouvoir ensuite se servir dans la production. C’était surtout la sidérurgie anglaise et française et l’industrie chimique américaine qui escomptaient un substantiel avantage concurrentiel des destructions, pas seulement en termes physiques, mais en termes de dynamique de recherche et développement et de capacité exportatrice.

L’enlèvement des scientifiques et techniciens Allemands.

Les Français se débrouillaient mieux que les Anglais au petit jeu de la chasse aux cerveaux : les agents Français débauchaient des spécialistes allemands au nez et à la barbe des Américains. Ils ont réussi à «recruter» des techniciens détenus à Heidenheim que les Américains avaient emmenés avec eux au moment de leur départ d’Allemagne centrale. Ils ont aussi réussi à faire passer en France des spécialistes du film couleur du centre Agfa de l’IG Farben à Wolfen, des concepteurs et fabricants de chez BMW, ainsi que des techniciens de soufflerie qui avaient déjà été sélectionnés pour partir aux USA.

Bien entendu, les Russes en zone ouest ne restaient pas précisément inactifs non plus, surtout en zone américaine, en février 1946, les agissements de ses alliés bienveillants en étaient arrivé à un point tel, que le gouvernement américain par la voix de son chef d’état-major se voyait obligé de mettre le holà «et de ne plus permettre les interrogatoires … de spécialistes Allemands de la zone américaine … par la France et la Russie».

Mais la France avait déjà mis à l’abri de bonnes prises, comme par exemple les éminents spécialistes de l’aéronautique et de l’espace et des systèmes de propulsion supersoniques Eugen Sänger et Irene Bredt, l’expert en fusée Helmut von Zborowski, l’expert en aérodynamique Wilhelm Seibold, et Heinrich Hertel, le responsable de la recherche chez Junkers. Il y avait aussi toute l’équipe de l’institut de balistique de Berlin – Gatow qui était dirigé par le professeur Hubert Schardin. On trouvait des Allemands dans les laboratoires militaires français sur les infrarouges, d’autres ont fait progresser les techniques de l’utilisation de l’air liquide, développé des moteurs de fusées et des cibles volantes en forme de disque. Ce n’est que grâce aux chercheurs et ingénieurs Allemands que la France a été en mesure de mettre sur pied des laboratoires de recherche dans l’armement.

Qui de la France ou de l’Allemagne a fait le plus de guerre en Europe ?

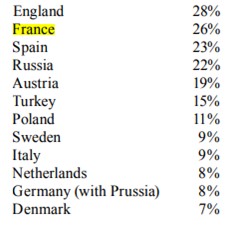

À en croire les proclamations et les explications d’un Churchill ou d’un Roosevelt, alors on aurait dû assister en 1945 à l’avènement sur Terre de la Paix mondiale. Après tout, c’est cette année-là qu’on avait réussi à réduire au silence le fauteur de guerre par excellence. Et pourtant, cette paix universelle n’est pas advenue, pourquoi ? Sans doute parce que l’Allemagne n’était pas et n’a jamais été dans l’histoire, l’archétype du fauteur de guerre ! Si on se donne la peine d’examiner en pourcentage quels sont les pays européens qui historiquement sont à l’origine ou qui ont été le plus souvent impliqués dans des guerres cela ressort très clairement. C’est ce qu’a fait le sociologue Russe Pitirim Sorokin en examinant la période allant du XIIe siècle à 1925, et il aboutit au tableau très instructif suivant :

Ce décompte se rapproche des résultats de Quincy Wright qui relève dans son livre, A Study of War, un total de 278 guerres en Europe entre 1480 et 1940, dans la participation desquelles, les pays se répartissent ainsi [la France a participé à 28% des guerres, l’Allemagne à 8%] :

Traduction Francis Goumain

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV

Franchement, on en a ras la casquette de ceux qui plaignent les boches ! S’ils ne voulaient pas dérouiller, ils fallait qu’ils gagnent la guerre, après tout, c’était bien eux la race supérieure ! Quand je vois tout le mal qu’ils font à l’Europe du sud, franchement, je ne plains pas leurs ancêtres !

Ras le bol du racisme anti allemand !!!!!! C’est sur on va gagner la guerre à ce petit jeux. Si l’on veut repartir sur des bases saines il sera nécessaire de rendre justice au peuple allemand comme aux français d’afrique improprement appelés pieds noirs. La restirutio in integrum n’est pas facultative en théologie morale.

j’aimerai voir l’attitude de momo si un dizième de ces tortures lui étaient infligées, à lui ou un de ces gosses ou sa femme ou sa mère…

ça risque pas …

Leur terreur-république telle quelle

Momo est candidat pour la prochaine corvée de bois…

Ceux que les jeunes femmes Allemandes et des jeunes filles Allemandes subirent des agressions sexuelles et viols de la part des afro américains et des troupes indigènes comme on les appelait à l’époque ..cela n’est guère étonnant , il faut se rappeler de ceux que les femmes et jeunes filles Française ont subit de ces mêmes comportements de la part ,des soi disant troupes libérateurs que fût les afro américains qui épluchaient des bouquins sur le comportement des femmes Françaises qui à leur yeux avaient la cuisse légère ,s’enivraient d’alcool local de Normandie et en profitaient pour commettre des actes en toutes impunité ..