22 août 1962 : attentat du Petit-Clamart, « le jour où j’ai tiré sur De Gaulle »

L’attentat du Petit-Clamart, désigné par ses auteurs sous le nom d’opération Charlotte Corday, est un attentat organisé par le lieutenant-colonel Jean Bastien-Thiry, visant à assassiner le général de Gaulle, président de la République, le à Clamart dans le département de la Seine (aujourd’hui dans les Hauts-de-Seine).

Récit par un participant, Lajos Marton, né en 1931 à Posfa, en Hongrie, officier dans l’armée populaire, mais qui lutte ensuite contre l’armée soviétique lors de la révolte de 1956 à Budapest. Il se réfugie en France où il exerce différents métiers et approche les milieux favorables à l’Algérie française.

« Je n’ai jamais regretté d’avoir participé à l’attentat du Petit-Clamart pour tuer de Gaulle.

Mon seul regret, c’est que l’opération n’ait pas réussi » Lajos Marton

« Pour nous, membres de l’OAS [Organisation de l’armée secrète, ndlr], de Gaulle a abandonné l’Algérie. Il a trahi sa propre parole de conserver l’Algérie dans le cadre français. La cause est perdue, mais il y a encore une place pour une action désespérée : punir celui qui a bradé l’honneur du pays. Tuer de Gaulle !

Ce jour-là, nous sommes tous sur le qui-vive, prêts à l’action, cachés dans un appartement de Meudon. Le général de Gaulle, en vacances à Colombey-les-Deux-Églises, revient à Paris pour le Conseil des ministres et doit repartir le soir même par avion depuis la base aérienne de Villacoublay.

À 19h45, un informateur secret prend contact avec notre groupe [on découvrira plus tard, en 1993, qu’il s’agissait de Jacques Cantelaube, contrôleur général de la police, chargé de la sécurité présidentielle à l’Élysée, ndlr]. Il annonce à notre chef, « Didier », que le général vient de quitter l’Élysée et se dirige vers l’aéroport par l’itinéraire de l’avenue de la Libération (dont le nom a changé depuis pour devenir l’avenue du Général-de-Gaulle), à Clamart. Branle-bas de combat. En quelques minutes, nous sommes sur place et prenons position avec nos véhicules. Le signal sera donné par Didier qui doit ouvrir grand son journal à l’approche du convoi présidentiel.

À 20h10, une pluie fine tombe, la visibilité n’est pas très bonne. J’attends dans l’Estafette avec quatre autres tireurs. Nous ne voyons pas le journal qu’agite Didier à quelque 300 mètres de là. L’un de nos hommes, sorti pour satisfaire un besoin pressant, hurle tout à coup : « Ils arrivent ! Ils arrivent ! » Aussitôt, deux d’entre nous ouvrent la fenêtre arrière et déclenchent les tirs d’arrêt avec leur fusil-mitrailleur. Je bondis en avant de la camionnette avec les deux autres tireurs. J’arme mon Thompson M1928A1, je perds une seconde à chercher le levier d’armement. Enfin, je tire une rafale juste au moment où la voiture présidentielle arrive à notre hauteur. Je tire encore deux ou trois rafales et… mon pistolet-mitrailleur s’enraye ! La DS 19 du général tangue et zigzague, mais finalement accélère et s’éloigne à toute vitesse, non sans avoir essuyé les balles de notre troisième véhicule. On ne sait pas si de Gaulle est touché, en tout cas son chauffeur paraît indemne. « Allons le pourchasser ! » s’écrie l’un de nous. Mais le cœur n’y est plus. On rompt l’engagement, on fait demi-tour avec l’Estafette qu’on abandonne un peu plus loin et on regagne Paris dans une Fiat Neckar prévue pour la fuite. Nous allons nous cacher, chacun de son côté.

Près de 150 coups de feu ont été tirés en quelques secondes, dont une demi-douzaine ont atteint la voiture présidentielle. C’est une des balles de mon pistolet-mitrailleur qui a crevé son pneu arrière droit. Il s’en est fallu de peu pour que de Gaulle soit touché, car un des projectiles a transpercé le côté de la DS, à hauteur de l’appui-tête du siège arrière !

Malgré tout, nous avons échoué au Petit-Clamart. Notre organisation n’était pas extraordinaire. On était trop nombreux dans le complot, pas très entraînés. Nos armes étaient anciennes. L’endroit, une longue ligne droite où les voitures pouvaient foncer, n’était pas le plus judicieux.

Le général de Gaulle est fou furieux et veut sa vengeance. La police agite tous ses réseaux pour retrouver les membres du commando. À la mi-septembre, elle en a identifié la plupart et commence à les arrêter les uns après les autres. Je découvre dans la presse la photo du mystérieux Didier. Il s’agit du lieutenant-colonel Jean-Marie Bastien-Thiry, ingénieur de l’armée de l’air. Un homme qui m’a beaucoup impressionné. D’un calme olympien, il était très déterminé dans l’action. Il n’avait rien d’un fou. Les membres du commando sont lourdement condamnés. Bastien-Thiry est fusillé au fort d’Ivry le 11 mars 1963. Quant à moi, j’avais été identifié comme le « chef des Hongrois ». Il y avait effectivement deux compatriotes, Gyula Sári et László Varga, parmi nous. Nous partagions les mêmes idées nationalistes, mais nous nous étions rencontrés presque par hasard à l’occasion de cette opération. Finalement, je suis arrêté en septembre 1963 et condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Libéré en 1968, j’obtiens la nationalité française en 1980.

Pourquoi moi, un Hongrois, j’ai pris part à une affaire franco-française ? Il faut voir qu’il y avait une solidarité entre les pieds-noirs trahis par la France et les résistants hongrois écrasés par les divisions soviétiques et abandonnés par l’Ouest. Nous étions un peu les « pieds-noirs de l’Europe ». Ma vie a été un combat contre le communisme au service de ma patrie de naissance, puis de ma patrie d’adoption. »

Lajos Marton

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV

Fait étrange, comme il n’en manque pas dans la lutte clandestine où la plus grande méfiance ne relève pas de la paranoïa mais de la prudence la plus élémentaire, l’un des intervenants mineurs du Petit Clamart, surnommé « Tout p’tit » ou « Petit-tout» , dont le rôle se limitait à attendre à distance au volant d’une voiture de repli, ne fut interpellé que beaucoup plus tard.

Ce qui, en soi, n’aurait rien d’équivoque… s’il ne se révélait pas qu’au lendemain de l’attentat, et alors qu’au même titre que ses complices, il aurait dû figurer parmi les hommes les plus recherchés de France, « Petit-tout » était au Yémen, planqué en tant « qu’infirmier » dans les équipes dirigées par le mercenaire Roger Faulques, principal collaborateur de Jacques Foccart, ce dernier étant un intime de De Gaulle et responsable de la lutte anti OAS !

A moins d’admettre que Jacob Koch dit Jacques Foccart, l’un des hommes les mieux renseignés de France, ignorait ce qui se tramait dans ses propres équipes, difficile de ne pas penser à une exfiltration organisée en haut lieu… et de se demander à quel titre s’est manifesté une telle sollicitude !

J’ai l’honneur de connaître Lajos Marton depuis plus de 40 ans, nous nous sommes connus chez le capitaine Gonzague Du Cheyron Du Pavillon. Lajos me considère comme son ami et camarade ce qui me rend très fier. Nous avons eu la chance nous la génération d ‘après guerre de connaître de tels seigneurs.

Ne pas oublier le livre d’Alain de la Tocnayze: ‘ »Comment je n’ai pas tué De Gaulle » enfin réédité

https://www.babelio.com/livres/La-Tocnaye-Comment-je-nai-pas-tue-de-Gaulle/351910

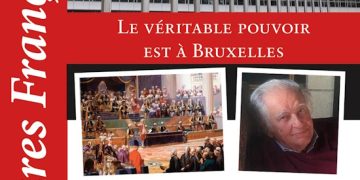

Le général lagos Marton et Louis de Condé (le plus jeune des conjurés) sont les seuls survivants actuellement de cette affaire manquée.

C’est le dernier membre du commando toujours en vie à 93 ans. Il n’avait pas eu la possibilité de tester les armes avant l’opération Charlotte Corday.

On lira avec profit le livre de Lajos Marton : Ma vie pour la Patrie !

– Préface du commandant de la Garde Hongrois Zoltan Dömötor,

– Postface de François Collin (ADIMAD).

Un demi-siècle après les événements, il livre les secrets (y compris ceux des archives secrètes communistes récemment ouvertes) des nombreux événements auxquels il a participé. Lajos Marton offre ainsi aux générations suivantes le trésor inestimable de l’exemplarité et du courage qui ont animé sa vie. Ce livre est la biographie complétée du best-seller de l’auteur, publié en 2002 sous le titre Il faut tuer de Gaulle. Il a également été édité en Hongrie, où il a rencontré un grand succès. »

*Un cahier de 16 pages de photos en noir en blanc hors-texte.

Sur Livres en Famille : https://www.livresenfamille.fr/biographies-temoignages/6027-ma-vie-pour-la-patrie-.html?ref=043201717